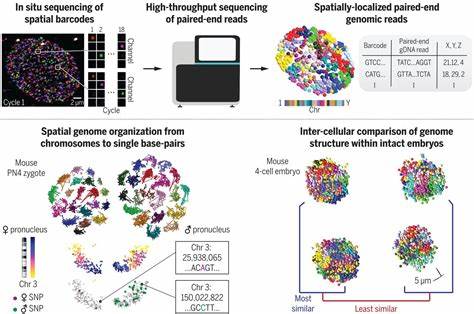

基因组测序作为揭示生命密码的关键技术,随着科学技术的进步,正逐步向空间解析和高分辨率成像方向迈进。传统的基因组测序方法主要依赖于将细胞或组织解离后进行分析,虽然能够提供丰富的基因组信息,但失去了细胞内基因组的空间定位和三维结构的信息。近年来,原位基因组测序技术应运而生,它能够直接在细胞内对基因组DNA进行定位和测序,极大推动了空间组学的研究进展。扩展原位基因组测序(Expansion in Situ Genome Sequencing,简称ExIGS)是一项革新的技术,它将扩展显微镜(Expansion Microscopy, ExM)与原位基因组测序(In Situ Genome Sequencing, IGS)相结合,使得研究人员能在物理放大的细胞核内实现较之传统方法更高分辨率的染色体空间分布和相互作用的精准测量。该技术的诞生为揭示细胞核形态异常与基因调控机制之间的复杂关系提供了重要工具,特别是在研究衰老相关疾病如哈钦森-吉尔福德早老症(Hutchinson-Gilford Progeria Syndrome, HGPS)中显示出独特优势。 ExIGS技术的核心在于利用可膨胀的水凝胶将细胞核物理放大数倍,突破了光学显微镜传统衍射极限的限制,使得纳米级的结构细节得以清晰展现。

扩展显微技术能够将细胞内分子精准定位,而原位基因组测序则通过在细胞内直接进行DNA测序和定位,呈现基因组的空间构象和序列信息。结合这两者,ExIGS不仅能够提供核内染色体片段的三维坐标,还能同时展示核膜骨架蛋白如核纤层蛋白(lamin A/C)与染色质的空间关系,从而为研究基因调控提供了多维度、多层次的数据支持。 在具体应用中,ExIGS首先在正常人体成纤维细胞中进行了验证,证明该技术能均匀扩展细胞核且保持核内结构的完整性,进而高效解析DNA与蛋白的纳米级相互作用。随后,该方法被应用于来自早老症患者的成纤维细胞,揭示了与疾病密切相关的核形态异常如何导致染色体空间重新组织。成像结果显示,早老症细胞核的核纤层蛋白出现异常的向内凹陷结构,这些变化随着细胞代次的增加而加剧。进一步的测序分析表明,这些形态学的异常主要破坏了染色体功能分区的局部热点,而非全局性结构的崩塌,如此细致的结构和功能关联解析,为理解疾病的细胞层面病理机制奠定基础。

此外,ExIGS还结合了核纤层蛋白与RNA聚合酶II的双重定位成像,发现核纤层蛋白的结构通常与转录抑制密切相关。这一发现不仅在早老症细胞中存在,在正常组织和衰老背景下同样观察到,提示核形态的变化可能是一种普遍的基因表达调控机制。通过ExIGS的高通量和高分辨率优势,科研人员可以系统地研究不同细胞类型与疾病状态下核结构的多样性,并将这些形态学特征与染色质调控状态紧密相连。 核纤层蛋白作为细胞核的结构支架,其损伤或突变通常会引发一系列细胞功能障碍和疾病,早老症便是典型例证。传统的研究方法由于分辨率或空间信息不足,难以揭示核纤层异常如何具体影响染色质的三维组织和基因表达模式。ExIGS通过物理扩增核结构,把这些复杂的空间关系放大到可视化和测序的尺度,为理解基因组结构异常对疾病发病机制的贡献提供了深刻洞察。

从更广的视角来看,ExIGS不仅限于疾病模型的研究,它也为基础细胞生物学、发育生物学及神经科学等领域提供了崭新的研究工具。在众多细胞类型和组织中,基因组空间组织和核形态的多样性是细胞功能多样性的基础。通过ExIGS技术,研究者能够以前所未有的高分辨率和多参数方式揭示这种复杂性,为未来的精准医疗、疾病早期诊断和治疗提供数据基础和理论支持。 其技术的扩展性和通用性也使其极具应用潜力。除了解析核纤层与染色质的相互作用,ExIGS可以与其他组学技术整合,实现基因组、转录组、表观基因组等多组学数据的空间整合解析。这种多组学空间解析将助力揭示细胞内调控网络的全貌,推动生命科学研究进入新的高度。

未来,随着ExIGS及相关空间组学技术的不断完善和普及,其在肿瘤、生理衰老、免疫反应等多个生物医学领域的应用将更加广泛和深入。空间上的基因组分析不仅将促进疾病机理的理解,还将推动基于空间基因组信息的治疗方式开发,开创精准医学新时代。基于扩展原位基因组测序的研究将为破解细胞核中基因调控的奥秘提供关键钥匙,助力科学家们揭示生命之谜,推动人类健康事业迈向新的里程碑。