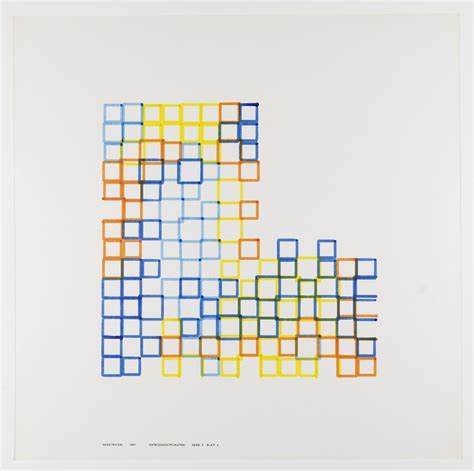

计算机艺术,作为20世纪后期随着计算机技术发展而兴起的一种新兴艺术形式,自诞生之初便引发了广泛的讨论和争议。早在1971年,艺术家兼学者弗里德尔·纳克(Frieder Nake)便发表了著名论述《不应有计算机艺术》(There Should Be No Computer Art),引发了艺术界对计算机与艺术关系的深刻反思。探讨计算机艺术的意义,我们必须回顾其发展脉络,审视其挑战和贡献,同时警惕无谓的艺术潮流效应。计算机的运用最初被认为是一种技术进步的象征,其在艺术创作中的应用也被视为创新的先驱。从1960年代起,数字计算机参与了诗歌和音乐创作,模拟计算机甚至通过示波器生成数学曲线图像和振动图形。但直到1965年首批计算机生成作品展出后,公众才开始真正关注这一新现象。

1968年的“赛博内틱偶然”(Cybernetic Serendipity)和1969年的“计算机与视觉研究”国际展览带来了艺术界的巨大冲击,这标志着计算机艺术作为一个独立领域的正式出现。然而,计算机艺术并非没有争议。艺术界和技术界的互动充满张力,一方面艺术家对计算机创作的技术色彩抱以质疑,担忧理性技术将侵蚀艺术本应该拥有的“非理性”或感性成分;另一方面计算机科学家则对艺术的复杂性和主观性感到困惑,彼此间的沟通障碍显著。讨论核心始终围绕“计算机艺术究竟是否算作艺术”这一问题。这场讨论虽然激烈,经常夹杂偏见与误解,但却鲜有实质性的进展。部分原因在于大众和专业评论者对计算机技术的认知不足,以及对艺术本质定义的固有僵化。

纳克本人在1970年宣布将不再参与计算机艺术展览,他认为计算机艺术并未推动艺术整体的发展,从历史层面来看,计算机生成的作品并未扩展艺术的审美边界。然而,他也承认新方法的出现带来了创作关系的变革,尤其是“创作者”与“作品”间的距离和互动方式发生了显著变化。艺术经销商的角色不可忽视。事实上,艺术风格的流行和变迁常常由市场与经销商推动,艺术家往往沦为市场机制中的受制者。纳克直言,计算机艺术不过是最新的潮流之一,它短暂流行,之后将被更迭的时尚所取代。技术的神秘光环被用来恐吓传统艺术家,同时也试图说服公众其产物值得赞赏。

对这点观点的批判意义在于,强调技术并非艺术创新的唯一路径,且不应沦为市场炒作的工具。计算机因其高昂的成本和复杂的程序设计门槛,限制了“真正的艺术家”参与进来。一些声音认为,如果给予艺术家充分的资源与技术支持,将催生出更多富有创意和颠覆性的作品。不过,另一方面,艺术家逐渐意识到他们在资本社会中的角色:通过赋予作品审美价值和文化含义,无形中维护了统治阶级的利益体系。因此,一些艺术团体拒绝传统的奖项和展览,试图通过合作社模式建立独立于市场之外的创作生态。纳克对此持怀疑态度,认为来自技术领域的外部人士涉足艺术界,试图凭借“新方法”和“既有成果”来拯救艺术,反而可能加剧了艺术生产中存在的异化和结构性问题。

新方法若盲目迎合市场和潮流,其结果难免沦为浮躁的花瓶。计算机艺术应避免成为单纯的艺术时尚。关于计算机是否具备创造力或是否可以成为艺术家之类的问题,无论讨论多热烈,纳克均认为是无关紧要的。在20世纪末面临的重大全球性问题面前,这类问题显得无的放矢。计算机应作为工具,协助揭示新的社会环境与人际关系,抛开传统“艺术”的狭隘定义,实现更深入的文化和科学探讨。生产更多单纯的艺术品,尤其是所谓“计算机艺术”,并非推动文化进步的最佳途径。

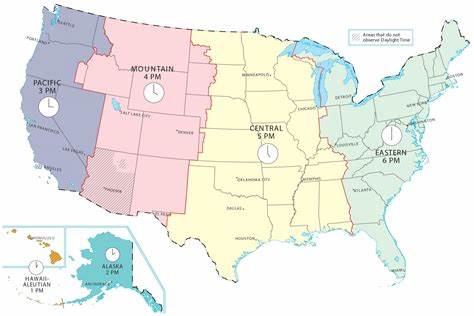

审美信息本身主要对统治阶层和富裕阶层有吸引力,而绝大多数人群获得美感体会往往是通过其他“信息”的介入。由此,计算机与艺术的结合应聚焦于美学信息与信息交流互动的研究,并且应着眼于满足普通民众的实际需求。换句话说,计算机在艺术中的价值更体现在信息的语义呈现和内容表达上,而不仅仅是制造视觉上的美感。纳克举例说,一部透过计算机制作的关于财富分配的影视作品,其内容价值远胜于单纯的美术作品。内容的意义通过美学表现得以强化,而非单纯为了盈利或装饰服务。此前德国学者Helmar Frank在信息美学领域的研究曾取得进展,但最终转向教育和心理学问题,也映射出这一领域的复杂性和挑战。

纳克强调,计算机不应只作为画廊中的创作机器而存在,它更应该作为探索日常美学现象的重要工具。从更具体的研究方向看,应关注技术导致艺术家与作品间的异化现象,探讨创作者身份的变化及其利弊;深入研究各艺术流派及个体艺术家的符号系统,推动信息美学的理论建设;设计经验验证审美指标的有效性及其可能的发展;进一步探讨美学信息在教育、宣传以及生活环境中的作用,尤其是基于可量化的美学信息定义。当前学界及企业已有部分尝试,如马德里大学、阿姆斯特丹数学中心、俄亥俄州立大学、IBM与多伦多大学等机构活跃于相关研究,但更多仍在实验和探索阶段。总体而言,计算机与艺术的关系远比简单的工具与结果关系复杂,它涉及技术、文化、经济、社会诸多层面的交织。未来计算机艺术的发展应摆脱传统审美对象的局限,聚焦信息的表达与社会的实际问题,真正实现技术为人文服务的价值。计算机艺术不应是市场时尚的产物,而应成为推动艺术思想革新和社会文化进步的新动力。

只有摆脱对纯粹美学表现的执念,计算机艺术才能在未来获得持续的生命力和深远的意义。通过反思早期的争论和经验,我们应理性看待技术与艺术的结合,以开放的心态拥抱创新,同时警醒技术异化带来的潜在风险。未来的艺术创作不应仅仅依赖技术的炫目,而应注重内容的深度和社会价值的实现。计算机艺术正处于这样一个关键的转折点,只有经过理论与实践的不断磨砺,才能超越单纯的时尚潮流,塑造真正有意义的文化成果。