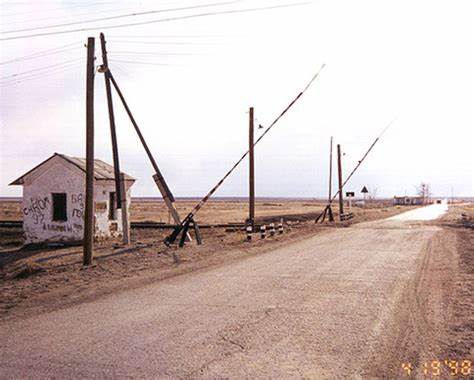

位于哈萨克斯坦东部荒凉大草原上的塞米巴拉金斯克核试验场,是苏联冷战期间核武器研发与实验的主要基地之一。这里曾进行456次核爆炸试验,面积相当于比利时大小。其中116次为空中爆炸,340次为地下爆炸。除了传统的核爆实验,苏联还特别进行了一系列以钚和高浓缩铀为核心材料的实验,旨在研究常规爆炸对这些易裂变材料的影响以及模拟核武器在意外事故中的安全性。这些废弃实验并未完全摧毁钚等核材料,反而让一些钚残留物以较为完整的状态遗留在地下隧道和废弃设备中,潜在构成重大核安全隐患。苏联解体后,许多军事与科研人员匆忙撤离,留下了散落的钚残留和高纯度元素设备。

这些遗留的钚足够制造数十枚核弹,若未得到妥善处置,将给核恐怖主义和非法核武扩散带来极大风险。1990年代中期,国际社会逐渐意识到这一威胁的严重性。美国洛斯阿拉莫斯国家实验室专家团队在访问哈萨克斯坦时得知这一情况,并开始积极推动核遗留物加固处置工作。1997年,时任洛斯阿拉莫斯实验室主任的西格弗里德·海克利用他与俄罗斯核专家的长期合作关系,发起跨国科学家合作行动,联合哈萨克、俄罗斯和美国专家共同调查清理塞米巴拉金斯克的钚遗存。该行动以去中心化的低调合作方式展开,避免了繁琐政治谈判和正式国际协议,聚焦科学与技术解决方案。专家们对Degelen山地下隧道进行了深入勘察,确定有残留钚材料可能被非法回收。

行动的核心是通过填充特殊水泥封闭隧道和注入安全屏障,有效阻止钚材料外泄,并降低环境污染风险。整个加固过程耗时17年,投资约1.5亿美元。尽管遇到物流协调、技术难题以及来自政府间不信任和过度保密的障碍,科学家们依然坚持合作,推动项目顺利完成。2012年,行动正式落成,三国代表在Degelen山脚下举行了安保完成仪式,树立了纪念碑,象征着世界变得更加安全。该项目不仅标志着核安全治理在冷战遗产处理中取得重大突破,也成为防范核恐怖主义和核材料落入非国家武装组织的重要里程碑。与此同时,这次合作凸显了科学交流与跨国技术协作在国际安全领域的潜力和必要性。

尽管项目取得重要成果,但钚山遗留问题仍未完全解决。哈萨克斯坦作为《不扩散核武器条约》的签署国,有义务通报所有境内裂变材料,但此次行动刻意不向国际原子能机构(IAEA)报告,担心机密泄露可能影响工作顺利进行。这种做法虽确保了短期安全,却使得未来管理和监测工作面临不确定性。此外,随着时间推移,钚材料和周边环境仍旧存在辐射污染风险,如何实现长期安全监管和防止非法获取,成为未来的挑战。钚山故事不仅仅是一个地方性的核安全项目,更是全球核威胁治理的缩影。它揭示了冷战遗产对现代安全的持续影响,强调了新型国际合作模式的必要性。

无论是技术层面的材料封存,还是政治层面的信息共享,以科学为桥梁促进国家间信任,都是维护世界和平与安全的重要元素。从钚山得到的经验教训对于今后处理类似核遗留物具有重要借鉴意义。它提醒我们在防范核扩散和核恐怖主义的努力中,国际合作与透明度同样关键。钚山项目见证了科学家跨国界的携手努力,体现了技术创新与坚持不懈的精神,也展现出在复杂国际环境中实现共赢的可能性。随着全球核安全形势的不断演变,钚山的故事将继续激励政策制定者和核专家共同推动构建更加安全互信的世界。这场跨越17年的保护行动,是人类面对冷战遗产承担责任的生动写照,更是全球核安全治理的重要里程碑。

通过保护和加固苏联时期遗留的钚残余,国际社会避免了一场可能的核灾难,为未来核安全进程贡献了宝贵的经验和睿智。钚山在历史的边缘静默守护,成为警示后人重视核安全、反思核威胁的象征。