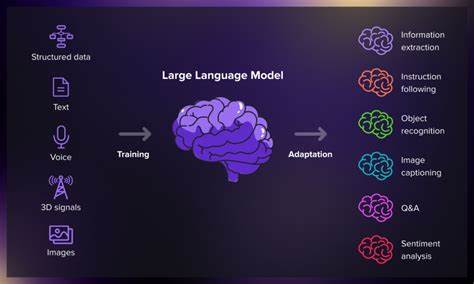

随着人工智能技术的迅猛发展,思维外包这一概念逐渐进入公众视野,这种依赖人工智能系统代替人类思考和决策的现象,正在深刻改变我们的工作、学习和生活方式。所谓思维外包,是指人们越来越依赖大型语言模型和人工智能工具来生成创意、解决问题以及制作各种回应,将认知过程部分或全部托付给机器。虽然这一趋势带来了前所未有的便利和效率,但同时也引发了对人类独立思考能力逐渐退化的担忧。 历史上,人类一直存在将思想或判断权交给他人的行为,文化的传播和知识的积累其实是一种集体思维的外包。家庭、学校、社会媒体、书籍乃至整个文明都在无形中塑造着我们的认知模式。人工智能和大型语言模型的出现,则将这一趋势推向了新的高度。

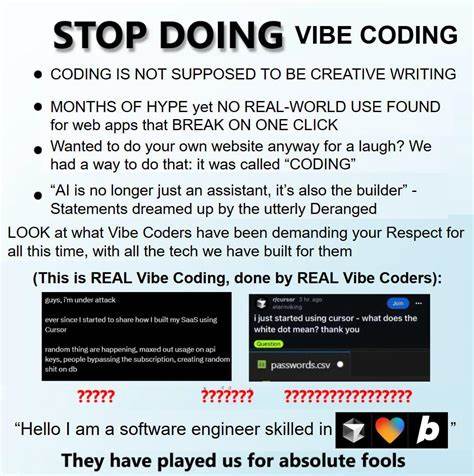

机器不仅能执行简单计算和重复劳动,甚至能够模拟初级的推理和创造过程,让我们在许多场景下放弃了主动思考的动力。 思维外包的优势非常显著。首先,人工智能在处理海量信息和数据时表现稳定且高效,它可以迅速为用户提供答案,生成内容,甚至进行复杂的分析,这无疑大幅度提升了生产力和工作效率。其次,摆脱重复性、机械性的任务后,人们可以将时间和精力投入到更具创造性和意义的活动中,享受生活的乐趣和内心的满足。无论是撰写邮件、设计市场营销方案,还是学术研究、编写代码,AI助手的介入都极大地降低了门槛,释放了更多潜力。 然而,思维外包也带来了许多挑战和隐藏风险。

大脑作为人体重要的器官,其认知功能需要持续锻炼和启发。长时间依赖人工智能代劳,人们的创造力、批判性思维和解决问题的能力可能逐渐减弱,类似肌肉不运动会萎缩一样,思考能力也会变得迟钝。此外,过度的思维依赖使人们陷入认知惰性,不愿意面对复杂的信息,丧失了独立分析和判断的积极性,从而容易陷入浅阅读和表面理解的陷阱。 在社交媒体平台上,思维外包的现象尤为明显。大量内容生成机器化,用户发布的所谓“深刻故事”往往缺乏真正的个性化和情感深度,充斥着千篇一律的句型和词汇,缺少生活细节和情感体验,这种“伪原创”的内容不仅降低了交流的质量,还使得人与人之间的真正连接变得疏离和虚假。更为荒谬的是,用户间的互动也可能完全基于AI生成的文本,导致机器人之间的对话假装是人类交流,彻底失去沟通和理解的意义。

在职场和教育领域,思维外包同样席卷而来。企业内部许多决策和创意严重依赖人工智能生成,虽然短期内能够节省人力和时间成本,但长期则可能导致思维单一和创新匮乏。教育领域更是如此,学生大量借助AI完成作业和论文,结果知识的真实内化过程被跳过,学生能力提升受到严重制约。与此同时,检测AI生成内容的工具尚不完善,教师在识别原创作品时面临巨大挑战,导致教育质量和公平性问题日益突出。 从文化视角来看,传统文化是通过家庭、社会习俗和集体经验自然形成并不断演变的,有机且具有流动性。文化价值观通常在长期的实践和辩论中得到检验和修正,是人类社会智慧的沉淀,与特定地域和历史背景紧密关联。

而大型语言模型所反映的“文化”则是以海量数据为基础,由极少数技术团队设计、训练并优化的,缺少有机性和多元互动。这些模型中蕴含的偏见和价值体现在某种程度上是静态和片面的,难以像传统文化那样自我矫正和进化,甚至可能将狭隘的群体利益或者误导信息传播开来。 面对思维外包带来的双重影响,我们不能简单地否决或盲目依赖人工智能。走向未来,正确的做法应当是将人工智能视为认知辅助而非完全替代,让人类保持主动权和批判意识。科技的发展不能剥夺人类探求真理的动力和能力,否则我们将面临“认知崩溃”的风险,即智慧的退化和社会的僵化。同时,还需要构建合理的制度和教育体系,鼓励独立思考和创造力的培养,避免过度依赖技术的诱惑。

技术乐观主义者认为,超级智能的出现可能是人类文明的飞跃,带来前所未有的进步。然而,能否驾驭这个新时代,关键在于我们能否守护好“独立思考”这一天赋。只有如此,未来才能真正实现人机共生,让智慧机器和人类协同创造更加美好和多元的世界。 回望科幻故事和现实,英雄们的成长往往来源于面对挑战时的抉择和内心的坚持。思维外包的洪流中,每个人都应保持警觉,审慎使用人工智能,为自己守护思辨的空间,避免成为认知的傀儡。思维外包不是终极答案,而是一次关于人类认知边界的试探,更是我们共同面临的时代命题。

在智能时代,思维外包成为不可逆转的趋势,但真正的智慧依旧属于那些敢于独立思考、敢于质疑和创新的人。未来的图景如何展开,取决于我们如何平衡人工智能带来的便利与人类思考力的保持。唯有兼顾理性与情感,科技与人文,我们才能在纷繁复杂的未来中找到属于自己的位置,既借助机器的“思考”,又不失作为思考主体的尊严和力量。