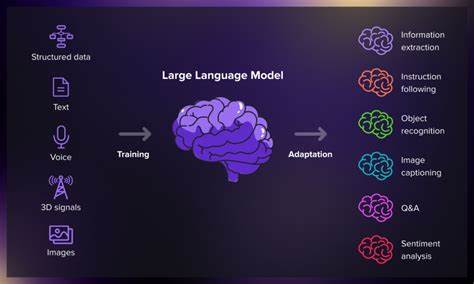

随着人工智能技术的迅速发展,大语言模型(LLMs)如ChatGPT已经深入人们的日常生活,特别是在写作领域展现出强大的辅助能力。对于成长于这一数字洪流中的青少年来说,写作这一表达自我、展现独特思想的重要方式,是否因工具的便利而逐渐被替代?他们是否有机会培养出真正属于自己的写作声音?这是一个值得深思的问题。 传统写作过程既是语言技巧的锤炼,更是思维逻辑、情感表达和个性塑造的综合体现。过去的一代人在学习写作时,往往经历无数次的思考、推敲和修改,不断挖掘内心情感与思绪,塑造出独特的文字风格。这一过程虽然充满挑战,却形成了写作者鲜明的个人特质和表达方式。这种写作磨砺不仅锻炼语言能力,更培养思考深度与认知框架,是个体形成独立人格的重要部分。

而现今,随着AI写作工具的广泛普及,编写一篇文章或完成写作任务的门槛被大大降低。用户只需向大语言模型提供主题和关键词,模型便能迅速生成通顺流畅、逻辑合理的文本,甚至帮助纠正语法错误、提升表达水平。这无疑提高了写作的效率,也减轻了重复性劳动。但与此同时,使用AI辅助写作也带来隐忧,即潜在地削弱了人们独立思考和自主表达的机会,尤其是对尚处于写作学习阶段的年轻一代。 他们习惯于依赖智能助手进行文字构思和细节打磨,长此以往,是否会导致写作过程变得机械化、模板化,缺乏个性和创新?当AI成为“配角”甚至“主角”,人在写作中的主体地位可能被弱化,形成“联合创作”甚至“被替代”的局面。逐渐地,写作者的自我表达被AI生成的中性、标准化语言所取代,写作声音被稀释或模糊。

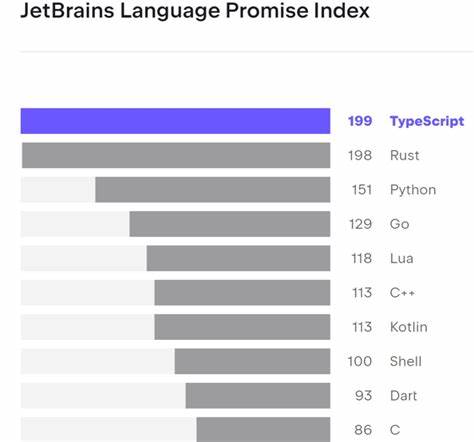

更严重的是,这种依赖性可能造成写作技能的退化。写作不仅仅是语言的堆砌,更是思考深度和表达能力的表现。学生如果过度依赖AI完成作业,容易丧失自主解决问题的能力,也削弱了逻辑思维和文章结构组织的能力。甚至在实际工作中,一些基础能力的下降已经显现,例如某些求职者无法熟练操作基础编程任务,其背后正是过度依赖技术工具而忽视基本技能培养的结果。 此外,大语言模型生成的文本往往追求语言的流畅和规范,但缺乏个性化和独立思考的深度。许多AI生成的内容重视信息的客观准确,缺乏情感共鸣与独特视角,无法真正反映作者的经历、态度和思想深度。

这样的写作虽然“完美”,但却缺少灵魂和温度,难以引发读者共鸣,也难以形成显著的个人标识。 从教育角度来看,如何在便利与锻炼之间找到平衡,成为摆在教育者面前的难题。一方面,AI写作工具为学生节省时间,协助其结构文章、纠正语法,提升表达效果,确实带来了学习效率的提升。另一方面,如果教师无法监管或引导学生合理使用,将导致技能训练不足,学生错失逐步积累写作经验、提升表达能力的机会。 对年轻一代而言,他们是所谓的“AI原住民”,从小生活在信息爆炸、科技高度发达的环境中,习惯于各种智能设备的辅助。与过去以电视、电影为主的视觉娱乐不同,他们的娱乐和学习被碎片化、个性化且高度智能化的内容所包围。

在这种背景下,深度思考和长篇写作的耐心和兴趣被大大削弱,写作变成一种低频且感到“费力”的任务,更易被智能工具所取代。 然而,正是在这样的挑战面前,我们更需强调写作的价值和意义——写作是思考的过程、个性的表达和自我成长的重要途径。只有经历独立思考、反复推敲和不断修改,写作者才能逐渐摸索出属于自己的声音。写作是心灵的写照,是个体精神世界的展示,是区别于机器生成文本的独特符号。 对此,教育界和家长们需要积极引导。一方面应利用AI工具的优势,指导学生合理使用人工智能作为辅助,而不是代替写作过程的主体。

另一方面,更应注重写作的个性化训练和创意思维培养,鼓励学生多写、多思考、多修改,体验写作的乐趣和挑战。写作教学不应仅限于语法和框架,更要关注语言背后的情感和思想,帮助学生找到属于自己的表达方式。 此外,社会各界应提升公众对写作声音重要性的认知。写作不仅是学术或职业技能,更承载着文化传承和精神塑造。保护和培养独特写作声音,是维护文化多样性和个体创造力的关键。我们应重视写作环境的营造,提供多样化的阅读和写作机会,激发青少年的好奇心和创造力,让他们在文字的世界中成长。

在技术日新月异的今天,人工智能无疑为人类提供了强大工具,但“工具”永远不应取代人的主体地位。下一代的写作声音是否消失,关键在于我们如何引导、激励他们自我表达与思维锻炼。只有尊重写作的本质,坚持写作的自觉与主动,融合科技而非被科技绑架,未来才能培养出既会利用AI优势,又拥有独特声音的新时代写作者。 展望未来,人工智能与写作的关系将更加复杂和深刻。理想的状态是AI成为写作者的助力,而非主宰。我们既要拥抱技术带来的便利,也要坚守写作独立性的底线。

只有这样,下一代才能在丰富的表达资源中,找到自己的声音,继续用文字讲述属于他们的故事,传递独有的思想与情感。正如那句诗所言:“最初,我们停笔用手写字;后来,用AI回复邮件;未来,谁还为自己写下心声?”答案取决于我们今天的选择。