天气预报作为现代社会不可或缺的服务,已经渗透到人们生活的方方面面。从日常出行安排到农业种植、灾害预警,各行各业都依赖于准确的气象信息。然而,传统的天气预报往往以较大区域为单位,难以满足日益增长的个性化和精准化需求。未来,天气预报的发展趋势指向一个全新的方向——超本地化的精准天气预报。所谓超本地化,即在极小的地理范围内提供精细化的气象信息,实现对特定区域、甚至街区级别的天气变化进行准确预测。随着物联网设备的普及和传感器网络的不断完善,获取海量的实时天气数据成为可能。

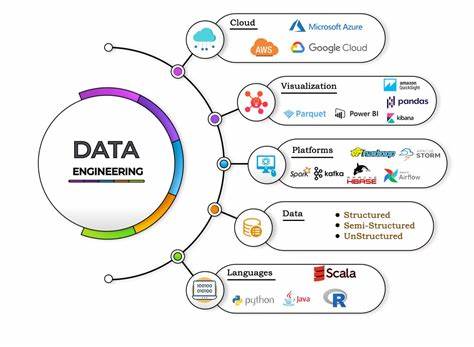

智能手机、智能穿戴设备、路面传感器、气象无人机及卫星遥感共同构建起一个覆盖广泛的气象数据采集体系,通过这些设备实时采集温度、湿度、风速、降雨量等多维度数据,让天气预测信息具备更加细腻的时空分辨率。同时,人工智能和机器学习技术的应用极大提升了天气模型的预测能力。相比传统的物理模型,AI可以从大量历史数据中学习复杂的气象规律,快速运行并实时更新预测结果。基于深度学习的算法能够捕捉微小变化和非线性因素,从而提高短期和局地天气预报的精度。这种超本地化天气预报技术在实际应用中的前景广泛,首先在城市管理领域具有重要价值。城市中道路、建筑、植被分布不均,微气候表现差异明显。

借助超本地化的天气信息,城市决策者可以更科学地调度公共资源,应对突发气象事件,如局部暴雨引发的洪涝、热岛效应导致的高温。其次,农业生产将迎来精准灌溉和病虫害防治的新机遇。农田环境微气候变化往往复杂且变化快速,传统天气预报难以满足精细化管理需求。借助超本地化气象数据,农民可以根据具体地块实时调整灌溉计划,及时采取应对措施,提升农作物产量和质量,降低资源浪费。超本地天气预报同样为个人用户带来福音。配合智能手机应用,用户能够获得所在街区甚至小区的精准天气提醒,合理安排户外活动、出行路线,避免因突发天气影响造成不便甚至危险。

此外,诸如交通运输、电力供应等关键基础设施运营也可以依托超本地化气象服务进行风险评估和调度优化,确保系统安全稳定运行。当前,若干科技企业和气象机构已经展开相关探索。例如,一些基于物联网的微气象站网络和气象无人机应用已经开始实现城市小范围内的实时采样,配合云计算平台实现数据融合与快速分析。与此同时,多源数据融合技术正逐步成熟,卫星遥感数据、地面传感器数据和用户终端数据的结合,为全面了解局部天气变化提供强大支撑。这种技术创新也促使天气预报的商业模式发生转变。过去气象服务主要以公共部门提供为主,而未来通过数据驱动的个性化、订阅制服务模式将逐渐兴起。

消费者不仅能得到更精准的天气信息,还能根据自身需求获得定制化的预警和建议。例如,户外运动爱好者可以获得专属的训练环境气象数据,农场主则能收到与作物生长周期相关的气象风险提示。当然,要实现真正广泛应用的超本地化天气预测,仍面临多方面挑战。首先是数据隐私和安全问题。大量传感器和用户设备收集个人所在位置和活动信息,如何确保数据的合规使用和保护用户隐私至关重要。其次,数据质量控制和传感器维护也是保障预测准确性的关键,设备故障或异常数据可能导致预报失效。

技术标准和算法透明度的提升同样必不可少,以促进跨机构合作和公众信任。总的来看,未来天气预测的发展趋势是向着更精准、更实时和更个性化的方向迈进。超本地化气象预测不仅提升了我们应对气候变化和极端天气事件的能力,也为智慧城市、现代农业等多个领域注入创新动力。随着5G网络、大数据处理能力和人工智能技术的提高,人们将在日常生活和生产活动中享受到更加智能、高效的天气服务。面对全球气候变化带来的不确定性,超本地化的天气预报为我们提供了强有力的技术手段,使人类社会能够更好地适应环境变化,降低自然灾害风险,推动可持续发展。未来,随着相关技术的不断完善和应用场景的不断拓展,超本地化天气预报将成为新时代气象服务的核心,带领我们走进一个更加安全、便利和智能的气象新时代。

。