随着互联网的迅猛发展,信息的传播速度和广度达到了前所未有的高度。然而,伴随技术进步的同时,个人隐私泄露的风险也日益加剧,尤其是在网络环境中“公开私隐信息”行为的兴起,将个人敏感信息暴露于公众视野之中,形成一股不可忽视的网络安全威胁。解读这一现象中的参与者行为及其动态关系,对于维护网络生态安全、保障个人隐私权利意义重大。 所谓“公开私隐信息”或称“网络揭露”,指的是未经当事人同意,将其个人信息如真实姓名、住址、联系方式、工作单位以及其他敏感细节在网络空间公开,以达到警告、报复或其他目的的行为。这种行为不仅侵犯了隐私权,还可能导致受害人遭受骚扰、威胁甚至人身安全风险。在网络社区、社交媒体以及论坛等线上平台,这类行为屡见不鲜,成为恶意网络行为之一。

网络环境中的公开私隐信息行为并非孤立存在,而是多方因素交织的复杂结果。不同角色的参与者在这场数字战争中扮演着不同角色,包括信息发布者、信息传播者、受害者以及监管主体。信息发布者往往以复仇、揭露不公或网络霸凌为动机,选择暴露目标的私密信息。传播者则在社交网络中扮演加速器的角色,通过转发、评论及互动,使信息迅速扩散至更大范围。受害者面对的信息暴露,不仅是隐私的失守,也是网络暴力的受害者,承受着心理和生活的双重损害。 从心理学视角剖析,信息发布者的行为常常源于情绪冲动、寻求注意力或互联网匿名性的掩护,这种环境滋生了无所顾忌的冒犯行为。

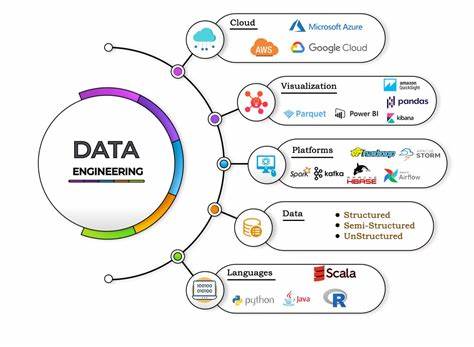

同时,部分发布者可能受到群体压力或对抗情绪推动,形成网络中的“跟风”现象。信息传播者则多受信息本身的刺激以及社会认同需求的驱使,往往未充分考虑行为后果。相较之下,受害者的心理状态则较为复杂,常伴随焦虑、无助和恐慌,甚至长期处于社交隔离之中。 技术层面看,数字工具的普及和数据的易得性使得个人信息更容易被搜集和公开。搜索引擎、社交平台和数据泄露事件提供了便利条件,助长了信息的迅速扩散。与此同时,网络匿名性和跨国监管的缺乏,也为违法行为提供了保护伞。

虽然部分国家和地区开始立法规管,规范数字隐私保护,但执行难度依然较大,且面临法律适用范围与国际合作的挑战。 有效应对网络公开私隐信息行为,需要政府、企业和公众三方面协同努力。作为监管者,政府应完善相关法律法规,健全惩戒机制,提升执法技术水平及跨境合作能力。科技企业则需从源头上加强信息审核机制,建立用户举报和申诉通道,推动隐私保护技术的研发与应用。公众方面,提升网络安全意识,增强个人信息保护技能,避免在网络上轻易泄露敏感数据,是减缓此类事件发生的基础保障。 未来,随着人工智能、大数据等技术的广泛应用,网络环境中的公开私隐信息动态将更加复杂。

自动化信息收集和分析的能力提升,既带来了便利,也增添了隐私泄露的隐患。因此,关注技术发展的同时,构建完善的伦理框架和隐私保护体系显得尤为重要。学术界和产业界需加强对公开私隐信息行为模式的研究,深挖参与者动机与传播途径,以便设计更有效的防范手段。 除此之外,教育也发挥着举足轻重的作用。倡导数字素养教育,帮助用户认识网络隐私的重要性和风险,提高其防范意识,是培养健康网络环境的关键环节。只有当全社会形成对隐私保护的共识,才能有效遏制公开私隐信息行为的蔓延,营造更加安全、和谐的网络空间。

综上所述,网络环境中公开私隐信息的行为及其动态交织着复杂的人际互动、技术发展和制度规范。面对这一充满挑战的数字时代,只有多方合力,结合法律、技术与教育手段,方能筑牢隐私防线,保障个人信息安全不受侵害,推动互联网健康有序发展。通过深入理解各类参与者的行为特点及传播机制,社会各界能够更精准地制定应对策略,减少公开私隐信息行为所带来的负面影响,维护每一位网民的合法权益。