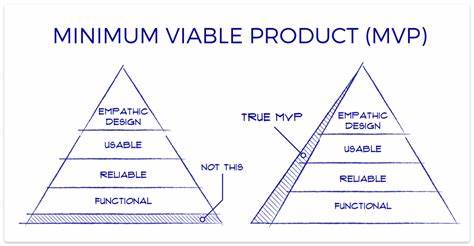

随着互联网技术和创业文化的不断发展,最小可行产品(Minimum Viable Product,简称MVP)已成为众多初创企业及技术团队的核心战略。MVP的概念最早由埃里克·莱斯(Eric Ries)提出,强调在产品开发初期以最精简的功能版本快速上市,从用户反馈中持续改进,旨在实现资源的高效利用与产品的快速迭代。最小可行产品理念为创业者和产品经理提供了一条低风险、高效率的创新路径,但随着市场环境和技术手段的变化,MVP的定义与实施策略也不断演化。理解MVP的演变不仅有助于提升产品开发的成功率,还能避免传统开发中常见的资源浪费与用户脱离。最初的MVP概念比较注重于概念验证,即通过一个具备最基本核心功能的产品,迅速将概念投入市场,检验消费者的兴趣和需求。例如,一款软件的MVP可能只是界面简单、功能有限的原型,但足以满足核心用户的关键需求。

然而,随着市场日益成熟和竞争加剧,单纯验证想法已远远不够。如今的MVP需要同时考虑技术可行性、用户体验以及产品的可持续发展能力。优秀的MVP不仅要满足最基本需求,更需要具备一定的用户友好性,从而促使用户愿意重复使用并积极反馈。一个值得思考的现象是,许多成功的MVP项目背后都有产品团队自身作为产品用户的经历。换言之,建设者和开发者往往是产品的核心用户之一。这种“自用型”开发模式保证了产品能够深入洞察用户痛点,迭代更具针对性。

反之不难发现,一些失败或用户评价不佳的产品,往往是由远离终端用户的团队开发,缺少对用户真实使用场景的深入理解。例如某些政府或医疗系统软件经常因响应迟缓、界面复杂而用户满意度低,这背后往往是开发团队缺少亲身体验和理解。作为MVP的核心,学习能力常被专家强调。正如知名创业导师所说,MVP不仅是“产品”,更是一种“学习机制”。企业或团队通过MVP获取市场及技术反馈,快速发现未知的需求或潜在缺陷,并在此基础上调整产品路线。快速试错和迭代是MVP价值实现的关键。

如果仅仅满足于构建最简版本,而忽略数据收集和反馈分析,MVP的意义则大打折扣。伴随着大数据与人工智能技术的兴起,现代MVP的数据驱动特性日益突出。通过精准的用户行为跟踪和分析,团队可以更科学地判断哪些功能受欢迎,哪些体验存在瓶颈,在新版本上线前做更有效的优化。此外,持续集成与持续交付(CI/CD)技术的普及,也促使MVP开发进入一个新的高度。研发团队可以更频繁地推送产品更新,实时响应市场变化,缩短产品与用户的距离。在不同领域中,MVP的实践方式也存在差异。

例如移动应用领域的MVP往往强调界面简洁和核心功能稳定,而硬件产品的MVP更注重模型的可制造性与成本控制。无论哪种形式,MVP的根本宗旨均是以最小成本验证最大价值。这期间,团队必须保持开放和谦逊的心态,愿意接受来自用户的批评与建议,调整产品策略。“构建-测量-学习”的精益创业循环正是MVP成功的秘诀。倘若团队能够通过MVP阶段准确地识别用户真正关注的问题,就能避免未来大规模开发时的盲目投入,有效节省时间和资金资源。另一方面,缺乏清晰的MVP战略则可能导致半成品上线,用户体验糟糕,口碑受损,甚至陷入资金困境。

举例而言,早期的Instagram最初只是一个简单的图片分享工具,重视用户图片滤镜体验,其MVP版本并不复杂,但其针对目标用户需求精准,经过快速迭代迅速占领市场。反观其他未充分考虑用户反馈的社交应用,则很难持续成长并获得用户忠诚度。总结来看,最小可行产品的演变过程是技术进步、市场需求及用户心理共同驱动的结果。从概念验证到数据驱动、从单纯功能到用户体验,从团队单向发起到与用户互动,MVP正在不断完善与深入。未来,随着个性化需求和智能化技术的发展,MVP或将更加注重定制化与适应性,为创新创业提供更强大的助力。对于每一个在产品道路上的开发者和创业者来说,理解并灵活应用MVP理念,无疑是实现成功的必经之路。

。