随着人工智能技术的飞速发展,尤其是大型语言模型(LLM)在代码生成领域的成功,越来越多的开发者开始尝试将AI融入日常的编程工作中。然而,成功地使用AI编码工具,远比简单地输入一个提示词复杂得多。多年的实践经验表明,关键在于理解人工智能在哪些类型的开发任务中表现优异,以及何时应该谨慎使用。对于很多自认“懒人”的开发者而言,理性利用AI实现快速胜利点,才能真正释放生产力,而不是被复杂的提示设计和错误信息所困扰。本文将从多个维度探讨如何合理使用AI编码工具,突出其卓越的领域和不可取代的局限,从而帮助开发者在有限时间内获得最优成果。 绿色场景任务是AI最擅长的领域之一。

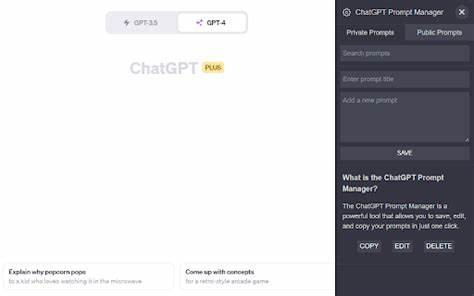

所谓绿色场景,指的是那些不依赖项目上下文,功能独立且边界清晰的编码任务。例如,编写一个高级的速率限制器、日期格式化工具、数组转换函数,甚至正则表达式规则。此类任务要求AI充分发挥其内置的知识库优势,而不必顾及具体项目中的变量名、结构依赖或业务逻辑。这样的场景非常适合直接让AI“一次成型”生成完整代码。为达到最佳效果,建议开发者手工编写函数或类的签名,再让AI填充具体实现。这样不仅可以引导AI更贴合预期,还能避免后续大量修改。

若追求速度极致,还可以先让模型仅生成签名,快速调整后再要求完成代码主体。 在模式扩展方面,AI表现同样出色。这类任务属于对已有代码模式的复制和拓展,尤其是在项目内已经有了示范样例之后,模型往往能够准确地捕捉并复现代码规律。比如,你已经开发了一类基础UI组件,想要增加更多变体;亦或者你有一批API端点希望按现行规范创建更多类似接口;或是在OpenAPI规范和JSON Schema中扩展已有的模式定义。成功的关键在于两点,一是任务本身的规范化程度越高,越少涉及复杂条件判断,AI效果越佳;二是示例必须足够明确且结构完整,方便模型进行模式识别和模仿。如果这些条件满足,AI往往能快速生成高质代码,节省大量重复劳动。

文档编写一直是AI的强项。由于大型语言模型具备极强的“信息压缩”能力,它们能够将复杂的代码逻辑浓缩成简洁易懂的注释和文档字符串。与纯代码编写相比,文档有既定格式和语言规范,模型失误概率较低,很容易产出符合行业习惯的描述文字。代码量大时,及时运用AI生成或完善注释,能显著提升团队沟通效率和代码可维护性。即使是面对复杂类和方法,AI也能够给出大致准确的功能说明,帮助后续团队成员快速理解代码核心意图。 代码讲解方面,尽管AI偶尔会显得力不从心,但整体表现仍属良好。

它能够为特定代码块,甚至跨文件的代码段提供概要说明,尽管这些摘要偶尔会遗漏细节或错误陈述部分逻辑,但整体“方向感”足够强,能够帮助开发者更快入门、定位层次结构或者核心功能。这里强调一点,开发者不应盲目信任自动生成的解释,而是要将其作为初步参考资料,在深入阅读代码上加以辅助。毫无疑问,这种能力极大减少了初次接触复杂代码库时的理解成本。 在技术规格审查阶段,人工智能也能贡献一份力量。将您的技术文档交给AI审阅,可以帮助发现遗漏的逻辑分支和潜在的边缘情况。原因在于:AI擅长将具体任务归纳为通用模式,并基于庞大的训练数据集给予反馈。

虽然大多数建议可能不适用于您的项目,但其中一两条切实有用的观点足以节省后续设计的返工成本。需要注意的是,AI并不适合完整起草复杂文档,因为上下文模糊且针对性要求极强,反而容易陷入偏离主题的情况。因此,辅助审阅比自主写作更有效。 一些被浪漫化的AI能力如调试和多文件编辑,实际表现却并不理想。调试过程本质上是一种探索活动,需要通过反复试验和精准的环境信息逐渐锁定问题根源。AI模型大多缺乏持续性上下文认知和迭代推理能力,常常给出自信而错误的建议,不但浪费时间,还可能加剧焦虑。

此外,调用AI进行跨多个文件的编辑往往令模型难以承载庞大上下文,导致结果不尽如人意。将任务拆解为单文件的小块编辑,不仅减轻AI负担,也提升人工审核效率,保证稳定产出。 总结而言,使用AI编码的秘诀不在于开发多么巧妙的提示词,而在于对任务类型做出合理选择。找到“高性价比”的切入点,比如独立工具类函数、重复模式扩展及文档编写,再搭配适度的人类指导,往往收获事半功倍的效果。在行业观点过于极端的背景下,更多理性的“默默派”开发者应分享实际工作经验,这种积累非常珍贵,也能让AI编码生态更加健康发展。技术变化迅速,不必沉迷追求完美或全能,务实出发才是长久之道。

总之,人工智能为软件开发注入了新的可能,合理利用AI可大幅节约时间、提升效率,而规避误用则能避免盲目依赖带来的负面影响。未来,期待更多开发者交流真实案例,推动AI工具更好地融入复杂的工程实践。