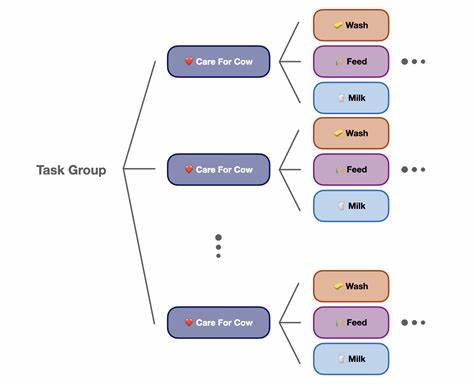

近年来,全球航空业的快速复苏使得喷气式飞机需求量激增,然而,伴随飞机订单数量的增加,航空座椅行业却陷入了一场危机。作为飞机内部极其关键的组成部分,航空座椅不仅承担乘客舒适度的保障,更关系到航空公司的品牌形象和收益表现。然而,这一看似简单的部件却因制造复杂度极高、供应链分散以及定制化要求不断攀升,成为航空业供应链中最大的瓶颈之一,严重拖慢新飞机的交付速度,给航空制造商和客户带来了巨大压力。航空座椅制造的复杂性远超外界想象。一张高端商务舱座椅可能包含高达三千个零部件,这些零件涉及到全球十五个国家的五十多个供应商的协同生产。每一张座椅不仅是在机械、安全等多重标准下严密组装,还需兼顾人体工程学、材料环保和智能化设计。

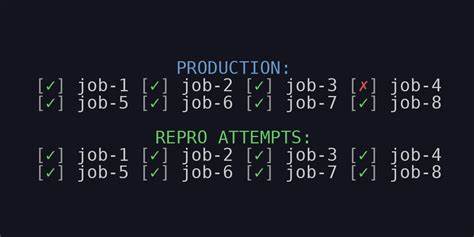

制造周期冗长,技术门槛高,使得量产变得异常艰难。疫情期间航空旅行骤减,导致座椅制造企业遭遇产能下降和人才流失。如今随着市场复苏,这些企业正努力重振生产线,但人才缺口和复杂的供应链恢复依然面临巨大挑战,导致整体产能难以迅速提升。更为棘手的是航空公司对于座椅定制化的强烈诉求。为了满足差异化的品牌定位与乘客体验,航空公司纷纷提出独一无二的座椅设计要求,包括特殊尺寸、材质、功能甚至智能系统集成。这种“量身定制”让座椅制造企业失去了标准化规模效益,制造流程更趋复杂且认证难度加大。

飞机制造商如空客和波音均已公开警告,因座椅和发动机供应瓶颈,飞机交付延迟问题可能持续数年。交付延误不仅影响制造商的商业信誉,同时造成航空公司运营计划受阻,甚至推动机票价格上涨。航空租赁巨头也呼吁航空公司停止过度设计个性化座椅,建议采用认证完善的标准化产品以缩短交付周期。然而,航空公司对此态度谨慎,许多航空品牌依然坚持座椅定制作为差异化竞争的重要手段,尤其是在商务舱和头等舱市场。行业内部正在探索制造流程的变革。部分领先座椅制造商尝试通过模块化设计,类似汽车行业的底盘共享,推动座椅设计的基础通用化,兼顾个性化改装和生产效率提升。

他们加大对自动化和数字化制造技术的投入,努力缩短认证周期,同时稳固全球供应链体系。行业专家认为,航空座椅行业的工业化进程还远未完成,尚处于“手工业”特征显著的阶段。相比汽车和其他制造行业,航空座椅生产规模小,技术集成度高,制造难度大,且安全和认证要求极其严苛。人才缺失成为制约行业发展的另一重要因素。主流制造基地的资深技术人员在疫情期间流失,行业现在亟需通过培训与吸引更多新生力量来弥补缺口。未来,为解决航空座椅供应链危机,产业链的各方需携手加强沟通与协作。

飞机制造商必须推动更灵活的定制与标准化平衡,为座椅制造提供明确且可量产的设计框架。座椅供应商则要深化技术创新,提升自动化水平和产品模块化。航空公司亦需调整策略,合理规划座椅配置与差异化,减少过度追求设计独特性带来的制造负担。此外,全球航空监管机构需缩短认证流程和优化人才培训,提升整个行业的合规与创新能力。一旦这些措施得到有效落实,航空座椅产业将逐步迈向更加高效和可持续发展阶段,不仅帮助缩短飞机交付周期,促进航空业健康复苏,也将为乘客带来更安全、舒适与智能化的飞行体验。综上所述,航空座椅行业危机本质上是制造工艺复杂性、供应链分散性以及定制化需求过高“三者交织”的结果。

解决这一危机需要产业链各方的合力创新与改革。随着全球航空业迈入新的发展周期,航空座椅作为重要但曾被忽视的环节,其转型升级进程值得持续关注。未来只有拥抱标准化与创新并重的发展模式,才能打破瓶颈,实现喷气式飞机交付的及时与高效,从而推动全球航空运输业迈向新的辉煌。