随着加密货币行业的迅猛发展,相关骗局也日益猖獗,尤其是假冒加密货币客服的诈骗手段备受关注。这类骗局通过冒充正规项目的客服人员,诱导受害者泄露私密信息或转账资金,给广大加密资产持有者敲响了警钟。深入理解假冒加密货币客服骗局的运作机制、识别其潜在风险并采取相应防范措施,是确保数字资产安全的重要环节。 假冒加密货币客服骗局的本质是一种通过假装为加密项目客户支持人员来获取受害者信任的欺诈行为。诈骗者通常会主动联系受害者,有时是通过社交媒体如WhatsApp、Telegram甚至X平台等,声称帮助解决用户遇到的各种问题。实际上,他们的目的是通过情感操控、制造紧迫感,诱使受害者交出登录凭证、私钥或直接进行资金转账。

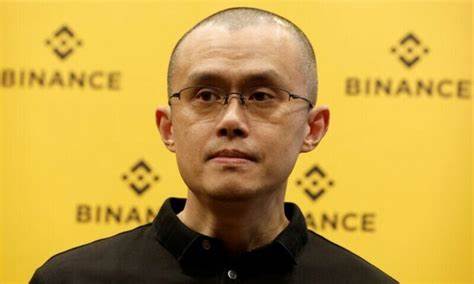

这种骗局常见的开端往往是受害者在网络上求助或吐槽交易平台、钱包等服务时,诈骗者伺机而动,冒充官方客服打入受害者的社交圈,逐步建立联系及信任。诈骗者会模拟专业且热心的客服形象,指导受害者一步步操作,甚至制造紧急状况或安全风险的假象,促使受害者按照其指示执行转账或透露敏感信息。 值得注意的是,诈骗手法日趋多样和智能。除了传统文字和语音的骚扰电话,诈骗者还可能利用深度伪造技术(deepfake),打造高度逼真的视频或音频以冒充业界知名人士。2024年,前币安CEO赵长鹏(CZ)和埃隆·马斯克均遭受此类深伪视频的恶意利用,诈骗者通过伪装权威形象误导用户参与虚假投资。此类技术的应用让受害者更加难以辨别真伪,加大了防范难度。

诈骗流程大抵分为几个阶段。首先,诈骗者通过社交媒体、搜索引擎广告或假冒网站接触目标,制造可信的假象。随后通过专业话术和技术“支持”,赢得受害者的信任,并在紧迫感的推动下索取账户密码、助记词或直接要求转账资金。他们亦可能诱骗受害者将资金转移至所谓“安全钱包”,实际却完全由诈骗者掌控。 而利用搜索引擎进行的敲诈也导致众多受害者受骗。诈骗者通过购买关键词广告,伪装成正规交易所或服务,吸引用户点击虚假链接或拨打造假的客服热线。

2024年就有投资者因此损失巨额资金,呼吁搜索引擎加强广告审查以防范此类诈骗蔓延。 心理策略在假冒客服骗局中同样扮演着关键角色。诈骗者通过制造恐慌和紧急状态,使受害人失去理智判断而匆忙做出决策。比如谎称账户遭到严重攻击,若不立即操作则资金将被清空,以此施压。另一类诈骗“猪宰杀”则通过长期建立信任关系,逐步骗取资金,典型如通过约会软件诱导投资虚假数字资产项目。 此外,随着加密自动取款机(crypto ATM)的普及,诈骗者开始利用此类设备引导受害者进行非法交易,声称通过现金充值转成加密货币后能解决所谓的“账户问题”。

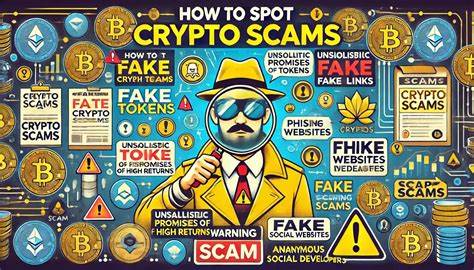

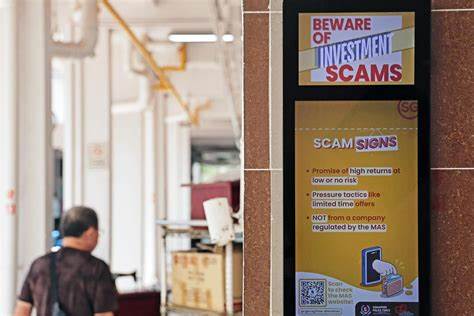

诈骗电话指导受害者亲临附近ATM,逐步完成充值转账流程,一旦资金进入骗子控制的钱包,几乎无法追回。 识别假冒加密客服诈骗的信号至关重要。首先,官方项目不会主动向用户发送未经请求的私人消息,特别是索要密码、私钥或支付款项的请求应高度警惕。沟通中出现非专业措辞、语法错误、语态不正式或使用国际长途号码,通常是欺诈的迹象。社交账户虽有官方认证标识,但并非绝对可信,黑客攻击账户后可能发布虚假信息,因此多渠道验证身份变得必要。被骗者多忽略拼写细微错误或网站链接上的异常,导致误入陷阱。

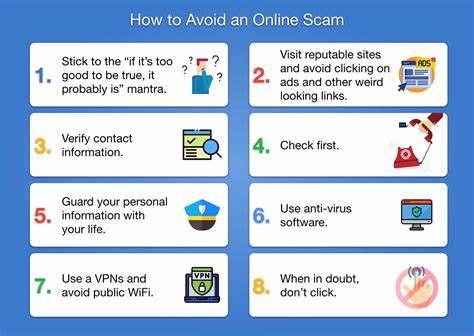

为了避免假冒加密货币客服骗局,用户应始终通过官方渠道进行联系和操作。无论是寻求帮助还是进行资金管理,都应直接访问加密平台的官网或官方App内的客服系统,拒绝点击陌生链接或安装来历不明的第三方应用。任何客服人员均不会要求泄露密钥、私钥或密码,也不会以任何理由催促通过非正规途径付款或转账。 验证社交媒体账号身份尤为重要,寻找蓝色认证徽章、官方公告及社区反馈可作为参考。此外,遇到可疑情况可通过官方邮箱或客服热线交叉确认,以避免轻信单一渠道信息。加强账户安全设置也是防护关键,启用双因素认证,定期更换密码,避免在公共网络环境下操作钱包与交易账户。

如果不幸成为骗局受害者,切勿惊慌,立即停止与诈骗者的所有联系。第一时间尝试将资产迁移至新钱包,改变账户相关密码和安全设置。向所在交易平台或钱包服务商报告事件,寻求技术支援或冻结可疑交易。与此同时,向当地警方及网络犯罪部门报案,有助于阻止诈骗链条,防止更多人受害。 提升个人防骗意识同样重要,长期关注加密行业的权威资讯,学习诈骗防范知识,保持警觉并与社区分享诈骗经验,共同抵御诈骗风险。多了解典型案例和最新诈骗手段,及时识别风险信号,能大幅降低被骗概率。

在当前加密资产日益普及的背景下,假冒加密货币客服骗局属于高危风险之一。只有通过教育、谨慎和合理的安全操作,个人投资者才能有效守护资产安全。保持冷静,不盲目相信来历不明的帮助请求,始终选择官方渠道沟通与操作,是防范诈骗的基本准则。随着技术的发展,诈骗手法不断翻新,唯有持续关注行业动态,保持信息敏感,才能在数字货币世界里游刃有余,无惧风险。