随着科技的不断发展与人工智能技术的广泛应用,网络诈骗的手段也日趋复杂和隐蔽。近年来,一种名为“虚假新闻视频”的新型诈骗手法逐渐浮出水面,成为互联网环境中令人警惕的黑色产业链环节。诈骗团伙通过制作极具欺骗性的假新闻视频,将受害者塑造成犯罪嫌疑人或不良事件的“主角”,通过制造心理压力和恐慌感,逼迫受害人支付赎金或配合他们的不法要求。 这些诈骗集团主要活跃于西非地区,尤其是尼日利亚,以“Yahoo Boys”著称。他们借助人工智能生成的虚拟新闻主播,假冒知名新闻机构品牌,如CNN、ABC新闻、福克斯新闻等,制造逼真的虚假新闻画面与视频片段。这类视频通常包含受害者的真实照片和个人信息,甚至拼接有其相关不雅或敏感镜头,以达到震慑和恐吓效果。

诈骗分子通过社交媒体和通讯软件进行大规模传播,快速锁定潜在目标。 传统的网络恋爱诈骗已经让许多人防不胜防,但如今更为恶劣的是一旦他们获得了受害者的隐私或不雅照片,便会立刻转换身份进行勒索。利用假新闻视频,诈骗者告诉受害者自己已卷入严重的刑事案件,如性侵指控、非法传播隐私信息等,画面中甚至模拟警方通缉令或新闻现场,极大地激发受害者的恐慌心理。这种紧迫感促使受害人往往在没有冷静思考的情况下,快速转账到骗子指定的账户以图保全名声与生活。 这一诈骗方式的进化离不开人工智能与深度伪造(deepfake)技术的发展。诈骗者利用AI合成技术生成虚拟人物面孔,语音合成进一步增强假新闻的真实感。

部分诈骗分子甚至自行开发工具或购买教程,分享制作步骤和素材模板,形成了一个完整的地下黑产链条。除视频外,虚假的新闻稿件和报纸头版的伪造也被用于配合宣传,强化受害者的信服度。 数据显示, Telegram等加密通讯软件成为这些诈骗团伙的重要交流和作案平台。群组内成员相互传授诈骗技巧,买卖教程工具和素材。尽管相关软件平台不断采取措施封禁违规账号,但诈骗组织门槛低、更新迅速,依然难以从根本上遏制其恶劣影响。这种情况促使警方与安全专家加强国际合作,提升技术手段,云端识别异常信息,保护用户免受伤害。

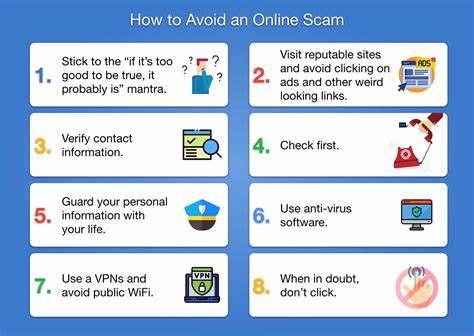

受害者群体覆盖广泛,从年轻人到中老年人均有涉及。尤其是青少年未成年人,由于好奇心及防范意识薄弱,成为网络恋爱诈骗和后续勒索的主要目标。一些受害者因心理压力过大甚至陷入严重的心理健康问题,导致自杀等惨剧发生。此外,还有部分受害者因恐惧社会舆论,选择闭口不言,难以寻求外界帮助,从而使诈骗者得逞。 对于网络用户而言,识别和防范这类虚假新闻视频诈骗显得尤为重要。首先,面对自称新闻媒体的任何紧急通告时,应保持冷静,核实消息的真实性。

可通过官方网站、权威新闻平台或警方发布的公开渠道进行核对。其次,切忌轻易向陌生人泄露个人隐私或者发送不雅照片,保护好个人信息安全。提升账号的安全性,开启多因素认证,警惕可疑链接与陌生人请求。第三,遇到勒索或威胁时,及时寻求专业法律和心理援助,避免自行与诈骗分子沟通,遗留更多证据供执法机关调查。 政府和相关机构也应该加强对网络诈骗的打击力度,不断完善法律法规,严惩网络犯罪。同时,开展普及网络安全教育,增强公众防范意识。

媒体平台应提升内容审核标准,运用人工智能辅助识别、过滤虚假信息,营造清朗的网络环境。各大社交和通讯软件企业也需加强监管力度,封堵诈骗渠道,协同警方追踪高危账号,配合调查。 虚假新闻视频诈骗是现代网络诈骗的一种恶劣变异形态,利用人们对于新闻报道的信任与信息的复杂性,造成严重社会危害。对此,只有全社会携手合作,从技术防护、法律打击、公众教育三方面共同努力,才能有效遏制其蔓延趋势,保护广大网民远离诈骗陷阱。只有不断提升全民的网络安全意识和辨别能力,才能在信息泛滥的时代守护自身安全与尊严。