近年来,随着数字技术的迅猛发展,网络诈骗手段日趋多样化和隐蔽化,给广大网民尤其是情感孤独者带来了沉重打击。在越南,一种被称为“7天信任建立”心理陷阱的诈骗模式引发了广泛关注,多个诈骗团伙借助人工智能与社交媒体打造虚假身份,巧妙操纵受害者心理,骗取数以亿计的越南盾,造成惨重经济损失。了解这一骗局的具体操作流程以及背后的心理学原理,对于提升公众防骗意识、减少财产损失意义重大。诈骗者通常先通过社交平台接触受害者,针对中年单身女性等情感脆弱群体,采用系统化的心理战术,逐步建立起虚假的情感连接。骗局的第1至2天,诈骗者以友好、关心的言语拉近距离,展现温暖与关注,激发受害者的信任感。第3至4天,他们会分享奢华生活的照片和甜言蜜语,描绘幸福美满的未来,让受害者产生幻想和憧憬。

随后进入第5和6天,诈骗者引入虚假的加密货币投资项目,承诺极高的收益率和快速回报,利用受害者对财富增长的渴望,进一步巩固信任。到了第7天,当受害者已经情感投入并信任诈骗者,骗子开始说服他们进行大额投资。初期,受害者会收到少量“利润”,增强对项目的信心,然而随着投入的加深,平台会出现所谓的“技术故障”,提款被冻结,要求受害者追加资金以解锁账户。此时,因对收益的期待和信任破灭的受害者不惜贷款借债,最后却血本无归。这种骗局本质上抓住了人类对安全感和归属感的心理需求,利用情感控制技巧,精准引导目标进入陷阱。类似案例在越南广泛发生,其中一位来自河静省的女性受害者被骗走了高达5亿越南盾,骗局中诈骗者通过虚假身份假意关心和承诺财富使其蒙骗。

除去爱情和投资骗局,另一层面日益严峻的是以假冒企业为名的诈骗网络。例如在柬埔寨运营的“金沙赌场”诈骗团伙,通过租赁办公场所设置假公司,组织严密,层层分工,欺骗受害者参与虚假网上博彩。受害者初期允许赢钱并提现,营造可信氛围,一旦被“钓”牢就面临账户冻结和高额追加资金的勒索。更令人震惊的是,这些团伙不仅骗取钱财,还逼迫被诱骗赴柬埔寨的越南工人参与诈骗,否则面临暴力威胁。此类网络诈骗涉及金额巨大,给社会稳定和经济秩序带来严峻挑战。面对日益复杂的诈骗形势,人工智能技术被歹徒利用来制造更加逼真的假身份和虚假信息,极大提高了欺骗的隐蔽性和跨国作案的速度。

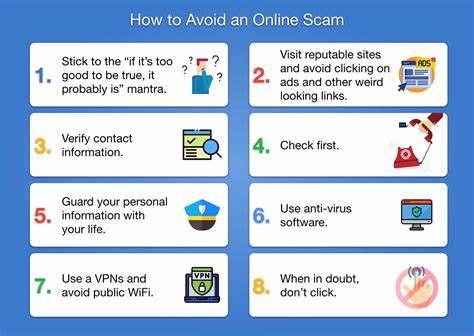

网络安全专家指出,诈骗者结合AI技术突破了地理语言限制,使得防范难度陡增。我们必须深刻认识到,网络诈骗远不只是传统的电话和邮件欺诈,更是情感操控、心理战术与科技手段的结合体。提升防范意识,减少社交媒体上个人隐私和照片的公开,遇到陌生人发出的投资请求或索要资金、OTP码的信息时保持高度警觉,是保护自身最有效的措施。诈骗过程中最典型的特征是以各种理由要求转账、点击不明链接、提供验证码。一旦中招,个人信息和资金都陷入极大风险。政府和警方加大了对诈骗团伙的打击力度,同时呼吁社会各界加强合作,共同筑牢防骗防护网。

个人层面,建立正确的金钱观和风险意识,理性判断投资项目真实性,多渠道核实联系人身份,把控好自身情绪,避免因孤独和渴望被利用,是防止陷入骗局的关键。总体来看,“7天心理陷阱”骗局的成功之处在于对人性的深刻洞察与技术手段的结合。打击这类新型诈骗,既需要早期识别心理诱导阶段的警示信号,也需网络与社会共同施压,构建起更加安全可信的网络环境。未来,随着科技的进步与诈骗手法的升级,公众和执法机构必须不断提升应对能力,才能有效遏制诈骗行为蔓延,保护每一位网民的财产和心理安全。