网络诈骗日益猖獗,已成为全球范围内最具危害性的犯罪行为之一。无论是在招聘网站、社交平台、还是约会应用中,诈骗者无处不在。尤其是恋爱投资骗局,因其对受害者情感和经济的双重打击,被称为最致命的诈骗形式。了解这些骗局的运作流程及其背后的心理操控机制,有助于我们更好地保护自己的财产和情感安全。 恋爱投资骗局的核心在于骗子通过长时间的虚假交往,逐步获取受害者的信任。通常,这些骗子会在社交或约会平台上随机联系大量用户,伪装成温柔体贴、成功稳重的形象。

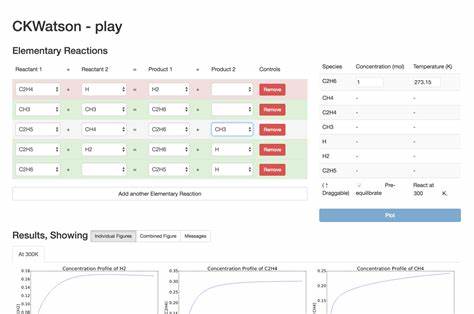

通过不断聊天、表达关心和承诺,他们让受害者产生情感依赖。对许多孤独、刚经历生活重大变故或经济压力的人来说,这种情感慰藉极具诱惑力。 以一位受害者“Evelyn”为例,她在约会应用上认识了一位自称经营加密货币交易工作室的男子“Bruce”。在短短几个月内,她不仅被对方甜言蜜语所打动,更被“Bruce”引导投资虚假平台,最终损失近30万美元。令人尤为震惊的是,骗子通过精心设计的虚假网站,配备实时交易数据和客服系统,营造出专业可信的假象。这类诈骗平台技术先进,不同于以往笨拙的钓鱼网站,极易蒙蔽有一定金融知识背景的投资者。

诈骗者的成功不仅依靠高超的网络技术,更离不开对人类心理的精准把控。研究表明,陷入诈骗陷阱与智商高低关系不大,而是取决于诈骗者能否利用受害者当前的情绪和生活背景。经历情感挫折、经济压力甚至社交隔离的状态,会使人更易放松警惕,被情感和利益承诺所迷惑。更何况在屏幕后面,诈骗者可以轻易掩饰情绪变化,从而减少受害者的怀疑。这种看不见、摸不着的交流反而让骗子在心理层面获得更大话语权。 从技术层面看,诈骗集团往往采用模板化的运作方式。

一个技术团队设计制作假冒的加密货币交易平台,并将其分发给下线诈骗人员,这些人员通过大量冷不防地联系目标,发动诈骗。由于诈骗操作量巨大,单个骗子每天可能需同时与数百人对话,软件和脚本辅助成为必需。此外,分布式的数字货币转账和资金混淆技术,也让追回被骗金额变得异常困难。犯罪分子通过层层转账、兑换各种加密代币,掩盖资金来源和去向,令执法部门难以追踪。 更具悲剧性的,是诈骗背后的非法产业链。一些诈骗团伙通过极其恶劣的手段控制甚至奴役所谓的“诈骗员工”。

例如,在东南亚地区,数十万被拐卖者被关押于诈骗工厂,他们被强迫疲劳工作,没有自由,严重违反人权。这样的受害者有的本身也是欺骗和胁迫的结果,构成了一个跨国的人口贩卖与网络诈骗结合的黑暗生态。而令人担忧的是,随着国际援助机构力量的削弱,对这些组织的打击力度正逐渐不足,诈骗活动可能进一步猖獗。 新兴的人工智能技术亦成为骗子的新工具。自动化文本生成软件大幅降低了多语种欺骗的门槛,骗子能够快速制作高质量、几乎无差错的欺诈信息。更令人生畏的是深度伪造技术,诈骗者可通过“换脸”软件在视频通话中实时变换身份,给予受害者视觉上的虚假安全感。

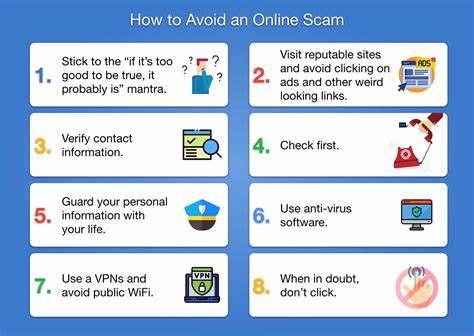

这些技术的利用无疑加剧了识别诈骗的难度,也为法律追责带来了挑战。 面对层出不穷的诈骗手段,普通用户如何防范呢?首先,接收到陌生人主动联系尤其涉及投资项目时,要保持高度警惕。任何借助“快速致富”、“独家机会”诱导资金转移的信息,都应被视为红旗。切记不要轻信对方所展现的奢华生活照或工作环境照片,因为这些往往是网络盗用图片或伪造证件。尽量避免在未验证真实性的平台上投资,并始终保留交易证据和通信记录。 其次,一旦发现自己深陷骗局,及时寻求帮助非常重要。

尽管追回资金的概率较低,但报告警方和相关监管机构不仅有助于案件积累,也能阻止更多人受害。切忌相信“资金追回服务”,许多所谓的“恢复机构”实际上是二次诈骗的幕后推手。此外,开放心态与朋友、家人交流,避免因羞耻感而孤立自己,能获得更多支持与建议。 社会各界也应加强对诈骗的宣传与打击力度。技术公司需要完善对平台的监测和举报机制,阻止诈骗账户快速传播。相关部门应提升跨国协作与执法效率,打击诈骗窝点和洗钱链条。

同时,公众应持续提升自身的网络安全意识和金融知识,树立理性判断与防范思维。 网络诈骗的阴影或许难以完全驱散,但只要我们深入了解其构造、背景和运作方法,保持警觉,就能大幅降低受骗风险。与此同时,社会各界也当共同努力,构筑更安全的数字环境,遏制这场看不见的威胁。只有人人参与,才能让诈骗分子无所遁形,保障我们日益数字化时代的安全与诚信。