意识一直是人类哲学和科学研究中最为神秘和复杂的课题之一。尽管我们每天都亲身体验着意识的存在,但对其本质的理解依然远未达成共识。意识既是个人自我认知的核心,又是连接外部世界与内心世界的桥梁。探索意识不仅有助于深入理解人类心灵,还能带动人工智能、神经科学甚至心理学等多个领域的发展。为了更好地理解意识,首先需要对其进行定义和界定。然而,定义意识本身就是一个挑战,因为意识涵盖了多层次、多维度的心理和生理现象。

从哲学角度来看,意识通常被描述为个体对自身存在及环境的感知和体验,是主观感受与感知的综合体。这种主观体验被称为“现象意识”,包括感受、情绪、想象乃至自我反思等内容。意识不仅仅是知觉的简单集合,更包含对知觉的认知和反应能力,是思考、决策和行为的基础。此外,意识具有连续性和动态性,它随着时间流动在不断地变化,反映了内在认知状态的多样性。神经科学的研究为理解意识提供了重要视角。大脑作为意识的物质基础,其复杂的神经网络活动被认为是产生意识体验的源泉。

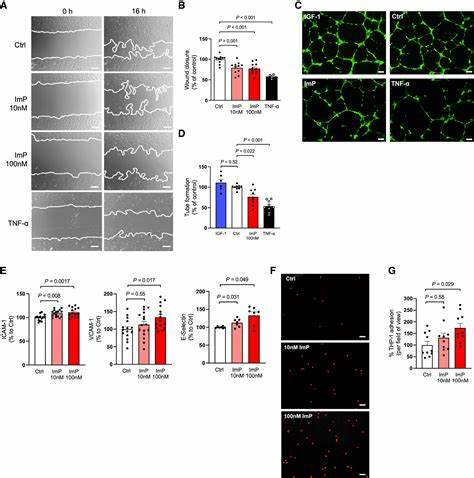

近年来,随着脑成像技术的进步,科学家们能够观察到与意识状态变化相关的不同脑区活动模式。这些研究表明,意识并非单一脑区的产物,而是多种神经过程的综合表现,例如前额叶皮层的认知控制,顶叶的空间意识,以及丘脑与脑干调节觉醒状态等。意识的基础生理机制揭示了其复杂的分布式特性,同时也为解释某些意识障碍提供了科学依据。然而,尽管科学取得了惊人的进展,关于意识“为何会有主观体验”的根本问题依旧未能完全解答。这被称为意识的“难题”,强调理解意识为何存在主观质感(即“感受的质”)比描述其生理基质更为困难。哲学家对此提出了诸多理论,从唯物主义到二元论再到泛心论,各种观点尝试解释意识产生的机制及意义。

唯物主义认为意识是物质世界复杂演化的产物,主张通过科学可完全揭示意识的本质。二元论则认为意识与物质是不同的两个实在,强调意识的非物质性质。泛心论则提出所有物质都具备某种程度的意识,试图打破传统对意识的界限。在日常生活中,意识的表现形式多种多样。人类通过意识感知外部世界,体验情绪和思维,以及形成自我认知。语言和文化的发展极大地丰富了意识的内涵,使人类能够反思、交流和创造。

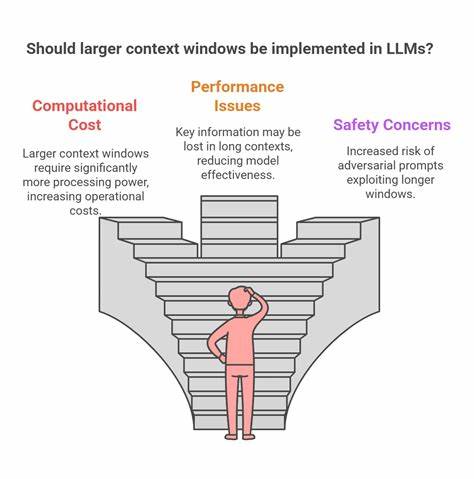

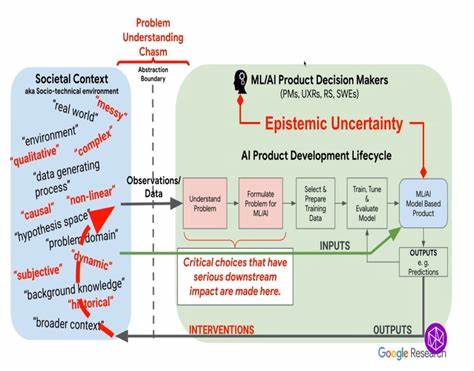

意识还影响着人类的道德判断、艺术创造,甚至对时间和空间的理解。另一方面,意识障碍如昏迷、植物状态以及各种精神疾病,进一步说明意识状态的多样性和复杂性。现代技术与人工智能的发展带来了新的视角讨论意识。不少科学家和哲学家关注非生物系统是否可能拥有意识,以及如何定义和测量机器意识。这不仅涉及技术的可能性,也关乎伦理和社会的问题。人工智能意识的探讨推动着对意识本质的重新思考,挑战传统观点,激发科学与文化领域的跨界对话。

总的来说,意识作为人类认知与体验的核心,承载着极其丰富的内涵。它是连接自我与外界、主观与客观、感觉与思维的纽带。尽管定义意识面临重重困难,结合哲学的深度思考与科学的实证研究,为我们逐步揭开意识的神秘面纱提供了可能。未来随着神经科学、认知科学与计算技术的不断融合,对意识的理解必将更加深入和全面,推动人类认知新时代的到来。探索意识的本质不仅是科学探索的前沿,也是人类自我理解的关键之路。