在地球上最为神秘和极端的环境之一——深海最深处,人类首次观测到了丰富且多样的极端生命群落。这一令人振奋的发现由中国科学院深海科学与工程研究所带领的科研团队完成,标志着海洋生物研究进入了一个全新的阶段。他们在西北太平洋的海沟深处进行了深潜考察,深度超过9公里,拍摄记录了迄今为止最深海域的生命活动,刷新了对深海生态系统的认知。深海作为地球上太阳光无法触及的黑暗世界,环境极端。这里水压巨大,温度极低,光线完全缺失,资源极度匮乏。然而,正是在这样的恶劣环境下,科学家们看到了一片片由长管虫、贝类、细菌菌毯等组成的生机盎然的生态社区。

这些生命体以海底喷发的化学物质为能量来源,开启了依赖化学合成的独特生存模式。此前科研界普遍认为,极端深海的生命非常稀少且分布零散,但这次观测表明,在深海沟底存在着广泛分布、密度巨大的生命群落。这些群聚体不仅数量惊人,还表现出高度的生态多样性,这对长期以来的科学假设提出了挑战。参与此次探险的载人潜水器“奋斗者号”在长达数小时的潜水过程中,穿越了多达2500公里的海底地形,深入了多个水深介于5800米至9533米的海沟区域。载人潜水器稳定的深潜能力以及先进的拍摄设备,保障了对深海极端环境的精准观察与数据收集。科学家们拍摄和记录了大量未知且未被描述的新物种,如长达30厘米的管虫密集群以及细菌菌毯,这些生命体在无阳光的黑暗环境下生存,依靠海底裂隙中渗出的甲烷和硫化氢等化学物质进行化学能量转换。

此项发现也引发了有关生命适应机制的进一步思考。深海生物不仅必须应对高达数百倍大气压的极端压力,还需要有效利用有限的化学能量,维持新陈代谢和繁殖。科学家正在研究这些“化学合成”生物如何在如此苛刻的环境中完成能量转换,尤其是它们细胞结构和代谢机制中的特殊适应性。除此之外,对这些生命体的深入理解也有助于揭示地球早期生命起源的相关问题。因为早期地球极端环境条件下生命的形态和能量利用,可能与现今深海极端生命存在类似的机制。此次发现丰富了有关深海生物多样性和生态系统结构的知识,也为海洋生态保护提供了重要的科学依据。

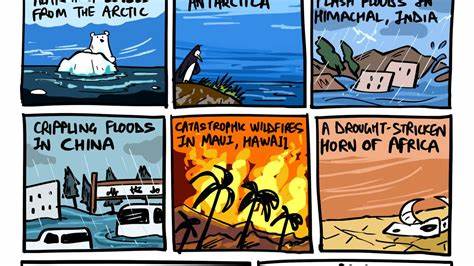

过去,深海往往被视为贫瘠和生物稀少的领域,但现在我们开始意识到它的生态复杂性及其对全球生物地球化学循环的重要贡献。值得关注的是,探险过程中潜水器还意外记录到了海洋塑料污染的痕迹,显示即使在地球最深海沟,人类活动带来的影响也已经无法避免。这一现实提醒我们,保护深海环境刻不容缓。未来,随着深潜技术的不断进步和多学科联合研究的加强,我们相信将有更多未知的深海生命以其独特姿态揭开神秘面纱。科学家们计划继续研究这些新发现的物种,解析其基因组和生理特征,探讨它们与深海环境之间的相互关系与适应策略。总结来看,深海极端生命群落的首次观测不仅填补了人类对这一地球最后边界的认知空白,也推动了海洋生物学、生态学甚至地球科学的交叉创新。

深海不仅仅是一个孤立而遥远的生存空间,更是地球生命多样性和演化的重要组成部分,其奥秘的探寻将持续激励科学界和公众探索自然界的无限可能性。