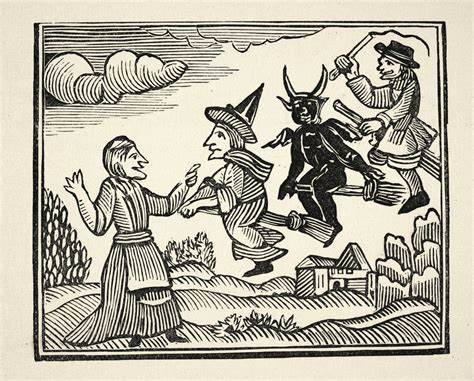

在历史长河中,人类社会经历了无数次信息传播的变革,而每一次技术进步也带来了信息误导和社会恐慌的挑战。从15世纪的活字印刷术到21世纪的社交媒体平台,信息传播的速度和范围前所未有地扩大,同时也滋生了谣言、虚假信息和集体恐慌。巫术猎杀作为一个历史案例,揭示了早期现代社会如何被错误信息裹挟,从而导致大规模社会迫害。通过回顾巫术猎杀时期的媒体机制及其现代网络谣言的传播特点,我们可以更好地理解当今信息危机的本质及应对策略。 巫术猎杀运动大约始于1400年至1780年间,欧洲约有十万人被指控从事巫术,其中半数遭受了处决。不可忽视的是,这场迫害浪潮背后有一种新兴的传媒工业在推波助澜。

印刷技术的诞生极大地改变了信息的传递方式,使得《巫师之锤》(Malleus Maleficarum)等指控女性为巫师的宣传手册得以广泛发行。该书以女性的道德弱点、过度的性欲及与魔鬼的交易等荒谬论调为核心,确立了巫术猎杀的理论基础,指示如何识别、审问和惩罚“巫师”。这本书不仅市面畅销,还获得教皇的认可,赋予其权威性,从而催生了巫术猎杀的高潮。 在那个以口耳相传为主的信息社会,印刷术带来的影响堪比今天的互联网。思想、偏见和恐惧通过书籍、传单连篇累牍地重复传播,形成一种无止境的“回声室”,人们的想象被恐怖的故事绑架。妖魔化女性的叙述不断强化,“危险的女性”形象深入民心,成为巫术猎捕的“合法”对象。

类似当代网络上的虚假信息,传播者并不关心公众的福祉,更注重点击量和销量背后的利益。 当时也出现了反抗声音。一些思想家和医生,如约翰·韦尔(Johann Weyer)和米歇尔·德·蒙田(Michel de Montaigne),主张将被指控者视为精神疾病患者而非魔鬼附身者。他们批评缺乏证据的审判方法,指出传播谎言者的道德责任,呼吁以理性取代恐慌。尽管这些理智的声音未能立即阻止迫害,但为后来人们提供了对待信息审慎的思想基础。 心理学上,17世纪哲学家尼古拉·马勒布兰什(Nicolas Malebranche)认识到,恐惧和想象力是导致大众相信荒诞故事的关键因素。

故事越多,越被重复,越像真实事件,便越能深植人心。现代认知科学亦发现,人们对熟悉的内容更易信任,社交媒体通过算法将热门内容不断推送,使谣言迅速扩散。点赞、转发等互动成为误导信息的“信誉”背书,形成一条不断加速的恶性循环。 现代社交媒介与早期印刷术尽管技术迥异,但在推动信息快速、大范围传播、塑造公众观念的作用上高度相似。更为重要的是,现代平台通过设计吸引用户停留,从而优先推荐激烈、情绪化内容,进一步加剧确认偏误和谣言传播。在这样的信息生态中,真实与虚假常常界限模糊,普通人难辨真伪,少数博取利益者却从混乱中获益。

巫术猎杀的历史告诉我们,错误信息一旦被权威背书或广泛传播,其破坏力将极大且深远。追责散布谣言的个人固然重要,但真正的根源还包括支撑信息传播的结构和平台。正如当年印刷行业的出版商从畅销反巫书中获利,今日的社交媒体巨头亦通过流量赚取利润,责任难以推卸。 面对信息传播的挑战,社会需要增强公共的媒介素养,培养批判性思维以及科学理性。重视历史经验,研究当年怀疑者如何在质疑和理性探讨中瓦解巫术恐慌,提示我们面对今日资讯爆炸时,更应强调证据和逻辑论证。同时,政府与平台应推动建立更透明的信息审核机制,限制恶意虚假内容扩散,并保护弱势群体不被误导和利用。

总结来看,从印刷机革命到数字社交媒体时代,信息传播方式虽更新换代,但谣言与恐慌的机制却一脉相承。巫术猎杀和现代谣言危机都是在技术驱动的社会变革中,人与信息互动失衡的产物。只有通过深化对历史的理解、强化科学怀疑精神和构建健康的传媒生态,才能有效抵御虚假信息带来的社会伤害,维护公共理性和社会稳定。