随着人工智能技术的迅猛发展,特别是生成式语言模型如ChatGPT的广泛应用,教育领域面临前所未有的机遇和挑战。作为一名大学英语教授,我决定亲自开展一场实验:尝试用ChatGPT取代自己在英语写作课上的教学角色。此举旨在探讨当代学生对于写作的态度以及人工智能在教学中的合理定位,揭示AI到底能否替代传统的人类教师。实验在2024-2025学年进行,参与者是四个班级共计72名学生,他们被允许自由选择是否使用AI工具完成写作任务。学生们给ChatGPT起了个亲切的昵称“Chat”,他们日常用它来制定学习计划、拆解论文题目,甚至写给教授的邮件请求修改语气,使之更显专业。令人感兴趣的是,尽管学生们依赖AI辅助写作,但他们并非盲目崇拜机器,反而表现出对于AI生成文字缺乏人情味的批判。

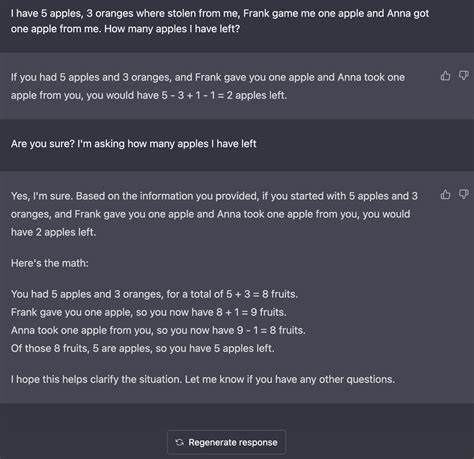

课堂上,同学们乐于揭示AI文本的一些典型特征,比如机器爱用的破折号过多、“恰好三个例子”的写作规律以及虚假引用等错误。他们形容AI写作“无味”而“平淡”,好像食物中缺少调料一般。通过这些分析,学生们在不知不觉中提高了批判性阅读能力。这场实验让我意识到,AI不能替代的是写作过程中的复杂情感和个人经验表达。比如一篇描写雪地大战的文章,AI生成的片段虽然条理清晰,却缺乏人物间的细腻交流和现场感,这让全部在场的师生都能分辨出真正的“人写”与“机写”。更深层次的讨论中,学生们审视了AI的伦理问题。

一部分学生承认曾用AI辅助进行论文构思、校对和大纲设计,但直言在初稿撰写时AI并非最佳选择,因为机器缺少创意波动和个性化表达。此外,一项涉及近300名业余作家的研究表明,AI辅助写作在创意和可发表性评分上比纯人类写作高,但却产生了许多风格雷同、缺乏多样性的作品。这引发了关于文学单一化的担忧。另一关键课题是师资作用的未来。为了测试AI是否能替代我批改作文的工作,我先给予标准评语,再让学生向AI求反馈,比较两者差异。结果显示,大部分学生还是更喜欢人类教师的反馈,原因在于我能提供深刻的个性化指导,虽然AI给出的建议更快且多有相似之处。

部分学生甚至利用人类批注与AI结合,得到最佳修订方案,这种“人机协作”模式正如棋手与电脑搭档的“半人马象棋”,发挥出彼此优势。课堂尾声的投票环节大多数学生支持人类教师不可替代,但也呈现了观念多样性。有人认为,AI在完成基础写作任务时已经足够优秀,达到“够用”的标准,而高等教育不应拘泥于写作技巧的重复训练,应专注于深度学科知识。另有学生坚信写作是一门艺术,拥有独特的内涵和情感,机器永远无法完全取代。还有学生将学习写作比作在没有火柴时用燧石生火,虽然现代工具方便,传统技能仍有其存在意义。值得注意的是,表达反思和怀疑课程价值的大多为男性学生,这或许与性别文化和AI训练数据偏向男性有关。

实验中也发现,部分学生用AI帮忙写反对AI的论文,甚至未说明AI介入,这一现象折射出现代写作身份的复杂性。对我而言,这场实验不仅是技术实验,更是对教育意义的一次拷问。写作不只是传递信息,更是思考的工具,是人类心灵的抒发。AI可以成为“写作的计算器”,加速和辅助文字工作,但它依然无法替代写作过程中那种自我探索与思想碰撞的体验。写作为学习者打开了和他人真正交流的可能,而这种关系是冷冰冰机器所不能复制的。与此同时,AI赋能教师也带来了潜在的解放。

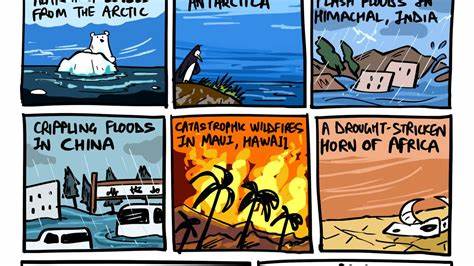

自动评分能节省大量时间,使教师更专注于个别辅导和创造性教学。然而,这种趋势也促使我们反思教育的本质:是让学生成为高效的成果生产者,还是赋予他们批判、创造与人文关怀的素养?实验的最后,许多学生的文字流露出对写作本身及其带来的精神力量的深刻认识。他们开始意识,放弃训练就意味着放弃思考的工具,意味着丧失自我表达和自我进步的能力。我的学生Cam坦言,频繁依赖ChatGPT后感到“脑子变钝”,忘了如何独立构思和修改文字。显然,AI是一把双刃剑,合理使用能作为辅助工具,不加节制则可能成为“拐杖”,削弱人的能力。“能否用AI替代人类教师”这一问题没有简单答案。

它是技术进步与教育理念碰撞的集中体现。我们的任务是找到最优的平衡点,让人工智能成为助推器,而非替代者,促进现实教学的多样化与个性化发展。这不仅关乎技术,更关乎文化、伦理和未来社会的价值取向。在人工智能大潮中,写作课程依然有其不可替代的价值,因为它教会学生思考、表达和审美。这是机器学习无法复制的体验,是人类智慧的核心。对教育者而言,对AI的接受不应是恐慌,而应是对未来方法的探索——人机携手,共同书写更丰富的教育篇章。

。