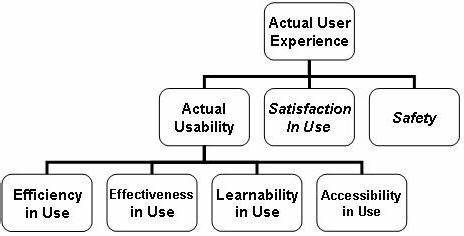

开源软件(Open Source Software,简称OSS)近年来在技术界和商业领域迅速崛起,其开放的源代码和社区驱动的开发模式吸引了大量开发者和企业用户。然而,开源软件的质量参差不齐,不同项目在用户体验、开发便利性、文档完善度等方面表现各异。随着市场对开发者体验和软件可用性的关注度不减,有关“是否存在专门评估开源软件可用性的组织”的话题逐渐走入公众视野。开源软件的无统一“可用性评分体系”实际上反映了当前行业标准缺失的问题,也暴露出开源项目在用户友好度方面的挑战。 首先,需要明确“开源软件的可用性”涵盖哪些方面。一般来说,开源软件的可用性不仅指其功能是否强大,更多涉及项目的易安装性、配置简便性、文档清晰度、社区活跃度以及持续维护能力。

同时,开发友好性也是其中重要一环,包括项目代码整洁度、API设计合理性和扩展插件的支持力度等。对于自托管版本和付费托管服务之间的对比,诸多开源项目更倾向于提供完整的管理平台,但自托管的复杂度仍是阻碍新用户采用的主要障碍之一。正因如此,对这些项目进行专业的可用性评估,不仅能帮助潜在使用者更好地决策,也促进开发者持续改进产品。 市场上目前并没有一个统一且广为认可的组织专门负责对开源软件进行全面的可用性评级。与商业软件认证、评测不同,开源社区通常依赖用户自主发表评价以及第三方的非正式报告。社区驱动的评分网站、开发者论坛和技术博客是主要的信息来源,但这些评价多以主观体验为主,缺乏权威的量化标准。

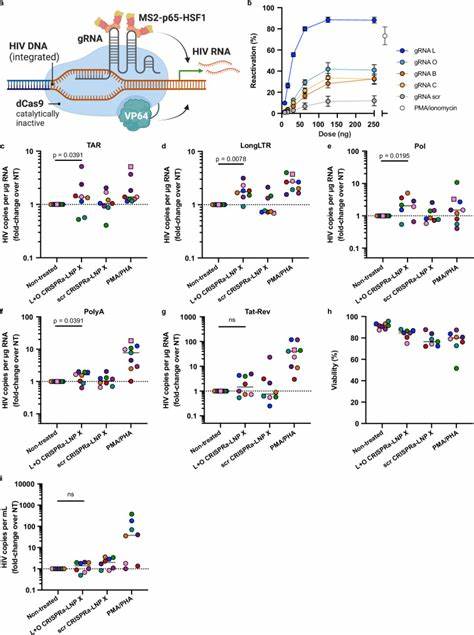

与此同时,一些软件质量评估机构或安全检测平台会对开源项目的代码质量和安全性进行检测,但这些通常不包括用户体验和易用性方面的系统评级。 某些平台或基金会虽然尝试引入标准化的开源项目评分体系,但多数聚焦于代码健康或维护活跃度,比如通过统计提交频率、问题关闭率或贡献者数量体现项目活跃状况。关于“可用性”尤其是端到端用户体验的评级则相对缺失。与此同时,一些大型开源生态系统如Linux基金会、Apache软件基金会等,虽然在项目管理和社区支持方面有严格规范,但并没有官方的可用性评估项目推广。 部分行业领先公司和研究机构正尝试填补这一空白。通过开展用户调研和实地测试,分析开源软件的易用性和部署难度,发布白皮书或评分指南,为用户甄别具有优质开发体验的项目提供参考。

例如,一些开发工具领域的公司会评测各类开源IDE插件或框架的易用性,发布详细的研究报告。然而,这些工作依然属于零散和非统一标准的范围,尚不能形成行业认可的可用性评级权威。 为何尚未出现专门评级开源软件可用性的权威组织,主要原因在于开源软件的多样性和发展模式。不同软件针对的用户基础截然不同,功能复杂度和应用场景千差万别,统一的评测量表难以兼顾所有需求。此外,开源软件往往依靠社区志愿者推动,资源有限,缺少系统性评估资金支持。可用性本身又涉及主观体验和技术细节,评测难度大且结果不易标准化。

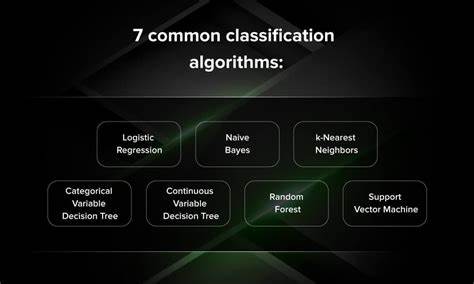

但是,行业对开源软件用户体验和开发人员友好性的重视正在快速上升。优秀的用户体验已经成为开源软件竞争力的重要衡量维度,直接影响开发者社区的活跃度以及企业用户的接受度。很多开源项目开始注重文档质量,推出图形化安装界面,提供详细的API指南甚至建立专业的用户支持团队。这些正向改进提升了开源项目的门槛友好程度,也为未来出现专业可用性评级奠定了基础。 未来,随着人工智能和自动化工具的不断发展,开源软件的可用性评估有望实现更加智能和数据驱动的测评。例如,可以利用机器学习算法分析代码库复杂度、自动化安装脚本的成功率、社区响应时间等指标,实现客观量化评估。

用户评价系统结合真实使用数据,将使评级结果更具说服力和实用价值。同时,开源社区内部也可能形成口碑机制,通过贡献度和维护状态反映项目可用性,逐步演变成一种“隐形评级”。 对于开发者和企业用户而言,当下最实用的方式是结合多渠道信息,重点关注项目的文档完整度、问题反馈处理速度、版本更新频率以及社区活跃情况。积极参与社区讨论,甚至贡献反馈,对于促进项目改进也至关重要。选择开源软件时,应权衡可用性与功能需求,评估自身技术实力能否应对自托管带来的挑战。与此同时,推动市场对开源软件可用性进行系统研究,也需要行业协会、基金会及企业用户共同努力,构建更全面的测评体系,促进开源生态健康发展。

总结而言,现阶段没有单一组织完整覆盖开源软件的易用性评级,开源社区和用户依赖口碑、体验分享和零散的第三方报告。未来随着行业对用户体验的重视和技术工具的发展,有望出现更加标准化透明的评价体系,帮助开发者和用户在繁多的开源项目中做出最合适的选择。开源软件的成功不仅仅依赖于代码的开放,更仰赖于良好的可用性和持续的社区支持,这也是未来开源生态持续繁荣的关键所在。