图像抖动作为数字图像处理领域的重要技术,通过减少颜色深度并智能分布颜色误差,使视觉效果尽可能接近原始高色深图像。随着计算机视觉和机器学习技术的飞速发展,如何准确识别和分类不同抖动算法生成的图像,成为了研究的热点。本文将深入剖析图像抖动的原理、主流抖动算法的特点,并介绍基于机器学习技术实现抖动算法分类的创新方法与实践经验。 图像抖动的核心目的是将包含数百万色的原始彩色图像,转换为仅含有限颜色调色板的图像,从而减小图像存储空间或适应显示设备的色彩限制。同时借助错误扩散技术,将颜色误差传播到邻近像素,利用人眼视觉的盲点,实现颜色过渡的平滑,避免色带和图像片段化。抖动算法千变万化,各具特色,但共同目标均是最大化视觉保真度。

众多经典抖动算法中,弗洛伊德-斯坦伯格(Floyd-Steinberg)抖动因其简单高效和较佳视觉效果,成为工业标准。其核心是通过特定的误差扩散矩阵,将当前像素的误差按比例分散至右边和下一行相邻像素。该算法的权重配置使得图像呈现出特有的棋盘式“半色调”效果,适用于灰度图和真彩色图像。 阿特金森(Atkinson)抖动算法则更为保守,只将部分误差扩散至局部邻域,较少扩散范围导致图像细节保存更完整,但大面积色彩区域可能出现“过曝”现象。相比之下,贾维斯-朱迪斯-宁克(Jarvis, Judice, and Ninke)抖动将误差扩散至更多行列,产生更柔和连续的纹理,适用于需要软化图像边缘的场景。 基于上述经典算法,西耶拉系列抖动算法(Sierra和Sierra Lite)做了进一步优化,在保证视觉效果的同时,显著提升了计算效率。

特别是Sierra Lite算法,通过较小的扩散矩阵实现近似弗洛伊德-斯坦伯格的效果,更适合实时图像处理应用。 传统抖动算法侧重于图像本身的误差传播,然而,随着机器学习技术的发展,研究者尝试利用神经网络对抖动图像进行自动分类。该思路基于不同抖动算法在误差分布上的差异,可以通过学习大量样本训练出精准的分类模型,从而支持自动检测图像生成方式,为后续图像复原、质量评估等应用奠定基础。 在机器学习对图像抖动算法分类的实践中,数据集的构建尤为关键。通过随机抓取多样化的原图,并使用多种抖动算法统一调色板约束处理,生成具标签的训练样本。此举保证了图像内容多样性,同时最大程度排除因图像内容差异导致的分类误差,使模型专注于学习算法特征而非图像语义。

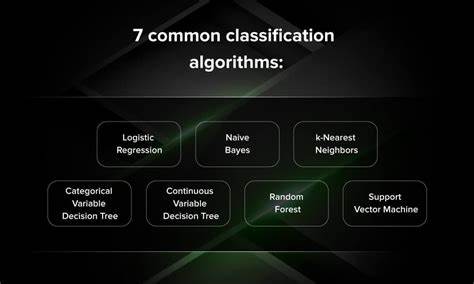

初期尝试使用经典的深度卷积神经网络ResNet-50进行分类,效果却不尽人意。原因在于模型过多关注图像的物体和内容特征,而非特定的抖动模式。同时,图像边界由于缺少误差扩散处理,其颜色特征更加稳定,某些研究尝试仅通过分析图像四周的像素数据进行分类,虽然减少了数据维度,但因信息量有限,准确率依然不理想。 为了克服这一挑战,研究者设计了结合行与列的循环神经网络结构,试图捕获图像在两个维度上误差扩散的时间序列式变化特征。该网络利用双向长短期记忆层(BiLSTM)处理图像像素序列,实现多尺度特征的提取与融合。然而,模型结构复杂,参数过多导致训练过程不稳定,效果提升有限。

最终,借助预处理技巧对图像进行差分操作,即将图像与其经过边界扩展的偏移图像相减,将误差扩散的梯度信息显著凸显,使得深度卷积神经网络可更直接捕捉抖动算法导致的图像纹理差异。该方法不仅简化了特征提取难度,还大幅提升了分类准确率,实验证明最终模型在测试集上达到了近91%的准确率。 在模型训练方面,充分利用现代硬件如AWS云计算资源进行长时间迭代训练,确保大规模图像样本的充分学习。同时重视模型优化策略,包括调整学习率、正则化手段、数据增强和批量归一化等,使得模型在泛化能力和收敛速度上达到最佳效果。 该研究不仅在图像抖动算法分类领域取得突破性进展,更为图像处理相关的机器学习应用提供了宝贵的思路。有效的算法分类模型可应用于数字图像修复、抖动图像转换、图像压缩优化等多个领域,推动图像数字化的质量提升和功能扩展。

展望未来,可尝试结合生成对抗网络(GAN)技术,探索基于机器学习的实时智能抖动算法生成与优化,进一步提升色彩还原效果和视觉体验。同时,针对视频序列的逐帧抖动检测与去除,也将成为重要的研究方向。 总之,机器学习赋能的图像抖动算法分类不仅提升了传统图像处理技术的智能化水平,也为视觉计算领域注入了新活力。期待更多跨学科的创新成果,助力数字图像技术迈向更高峰。