自从Spotify在2020年开源推出Backstage以来,这款以统一开发者体验为核心的内部开发者门户迅速成为业界关注的焦点。许多科技巨头如Netflix、Lyft、Twilio等纷纷采用Backstage来应对微服务的复杂管理问题,提升团队效率和协同能力。技术社区和云原生基金会(CNCF)对此项目的支持,使其进一步加速发展和生态建设,成为了现象级的平台工具。然而,经过五年的发展,Backstage的实际使用经验却呈现出一幅复杂的画面:虽然其界面光鲜亮丽且功能强大,但运营和维护的难度让许多组织感受到巨大压力,ROI回报也尚未达到预期。回顾Spotify的内部起步历程,不难发现Backstage并非一蹴而就的产物。早在2014年,面对每周新增微服务带来的管理混乱,Spotify内部研发了一款名为System Z的微服务目录工具,用于登记服务元数据并建立组件关系网络。

这是Backstage的原型,为大型工程组织的组件管理提供了基础支持。随着规模扩大和功能需求提升,System Z经历了彻底重写,迸发出更加强大的Backstage,为Spotify大幅缩短新工程师的入职时间,提高整体生产力打下坚实基础。Spotify公布开源Backstage的初衷是打造一个开放且扩展性强的开发者门户平台,帮助工程师将更多精力集中于业务代码而非在不同工具间切换。为此,官方规划了涵盖前端平台、服务目录与丰富插件生态的三阶段路线图。社区贡献积极,早期接纳者包括Expedia、American Airlines以及Netflix,这为Backstage的快速普及奠定了良好基础。2022年Backstage 1.0发布,获得CNCF正式孵化地位,更多顶尖企业开始引入和定制这套工具,推动其成为现代软件开发中不可或缺的一环。

然而,业界对Backstage的反馈也逐渐显示出隐忧。许多用户感叹,表面上看Backstage就像一款即用的完美产品,但实际上它更像一个框架或骨架,需要大量内部平台团队投入定制开发才能满足具体需求。大量的定制插件和集成开发成为常态,要求团队具备跨领域的技能组合,如DevOps、平台工程以及React前端开发,且人才稀缺,成本高昂。人力资源投入巨大,常常需要数十人的团队长期维护才能保持系统的稳定和进步。此外,平台需求的持续演进要求插件开发与内部用户形成高频次的反馈闭环,这不仅涉及复杂的技术实现,还涉及不同职能团队、管理层、SRE和安全团队的协调。缺乏专职的技术产品经理导致功能开发与实际需求脱节,用户体验不佳,进而影响整体采用率。

伴随着持续迭代和版本更新,自定义的改动极易与官方更新产生兼容性问题,造成维护成本的进一步上升。多家公司反馈,保持与上游一致性是避免平台陷入停滞的关键,不得不舍弃过多的“黑科技”式改造。更令人挠头的是,Backstage真正的采用率远未达到Spotify内部近乎百分百的水平。很多企业即使投入大量资源打造多款定制插件,用户采纳却停滞不前,只有部分核心团队和平台维护人员在使用,难以形成广泛影响力。简单地追加新功能不能解决根本问题,更多是分发和产品匹配的问题,需要精准理解开发者的工作习惯和需求场景,寻求更贴近实际的落地方案。数据目录自身的维护与更新也面临巨大考验。

随着人员流动和团队调整,服务所有者信息迅速过时,导致一线运维或SRE响应突发问题时难以触达负责人,影响恢复时间和服务可用性,进一步暴露管理漏洞。针对应用标准化的期望在现实中碰壁最为明显。尽管脚手架模板的作用不可忽视,但对老旧且业务关键的遗留系统来说,迁移和标准化是潜在的风险与矛盾,往往缺乏足够激励,难以推动大规模更新。此外,业界广泛使用的评分卡系统同样表现平平。多数评分卡缺乏对代码质量和CI/CD实践的深度洞察,反馈局限于无人关注的仪表盘,缺乏灵活实时的上下文反馈,难以真正引导团队优化。整体来看,Backstage的技术门槛和组织成本均不低,虽具备优秀的前景和愿景,却常常面临难以实现理想产出的尴尬局面。

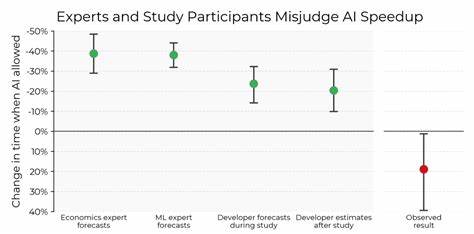

DIY堆积导致资源分散,用户采用率不足,目录信息陈旧,评分卡缺乏实效,综合表现出相对有限的投入产出比。未来,Backstage的发展需要跳出“建更多插件”的怪圈,聚焦如何真正触达工程师的日常工作场景。将门户功能嵌入代码评审、持续集成等开发流程,利用上下文感知的提醒和警示,推动开发者自发完成目录数据维护和标准合规,实现无形中提升采纳率的良性循环。改造数据目录,使其不单是被动的服务注册库,而成为实时反映工程健康状况的动态映射仪。领导层据此快速把握生产环境态势、合规风险、安全漏洞以及项目进度,实现工程治理和生产力管理的统一视角。只有将Backstage深度融入开发文化与日常流程,才能发挥真正价值,避免沦为平台团队孤军奋战的“孤岛”。

Spotify的愿景始终明确:打造一个开放生态的开发者门户平台,促进工具的整合和协同。作为这一愿景的践行者,企业和社区需要合作协同,共同打造更加生态稳定、适配多样化需求,且降低维护成本的Backstage版本。结合现代软件生命周期监控工具,比如Earthly Lunar提供的SDLC监控解决方案,可以极大增强Backstage的数据驱动力和治理能力。未来的Backstage将从静态注册平台转型为动态、政策感知的工程透明层,与CI/CD流水线、代码库以及拉取请求工作流紧密联动,实现前所未有的工程管理智能化。总的来说,Backstage正处于一个关键的转型期。它的潜力毋庸置疑,赢得了业界巨头的广泛认可,但也暴露了落地过程中的诸多痛点。

行业需要以更系统、更人性化和结合企业实际运营的方式,推动Backstage从“光鲜表面”走向“持续价值”,实现其作为现代软件工程基石的使命。只有这样,才能真正让开发者从琐碎管理中解放出来,专注于创新和创造,从而推动整个技术生态迈向更高峰。