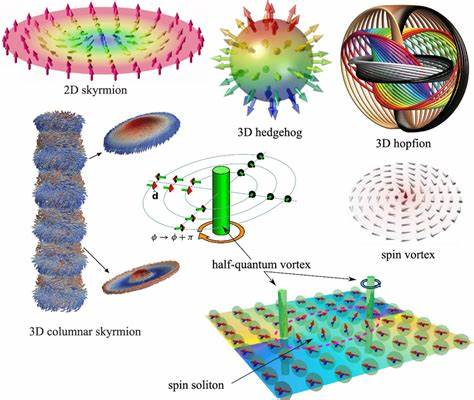

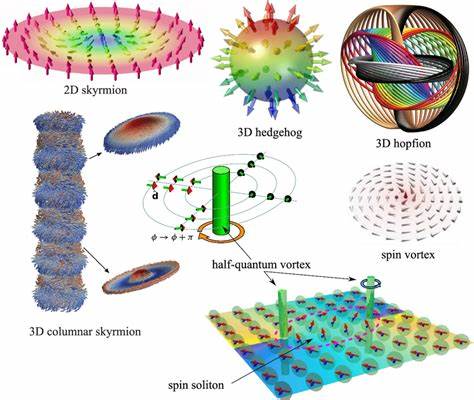

非晶固体,尤其是玻璃类材料,由于其无序的原子结构,一直以来都因难以精确定义和识别结构缺陷而阻碍了塑性机制的深入研究。在结晶固体中,诸如位错和孪生等拓扑缺陷为塑性变形提供了微观基础,但在非晶材料中,由于缺乏长程有序排列,类似的缺陷概念一直难以正式建立和推广。近年来,科学家们提出拓扑学方法或许能突破这一难题。在此背景下,刺猬拓扑缺陷(Hedgehog Topological Defects,简称HTD)在三维(3D)非晶固体中的应用成为研究热点,突显了拓扑与几何概念在非晶材料塑性中的关键作用。刺猬缺陷原本源自液晶和磁性材料领域,用以描述三维向量场的特定点缺陷。借用这一概念,研究者成功将其扩展至非晶玻璃的本征振动模式的特征向量场和非仿射位移场中,发现这些缺陷不仅存在,而且与材料局部塑性活动紧密相关。

相比二维系统,3D系统中的刺猬缺陷展现出更为复杂的几何特性,挑战了传统仅依赖拓扑电荷符号区分缺陷的做法。具体来说,3D刺猬缺陷的拓扑电荷符号在特征向量场中是不确定的,其几何构型如径向(radial)和双曲型(hyperbolic)更能体现缺陷的物理特征。研究显示,双曲型刺猬缺陷,拥有四个朝向面的负2D绕数,是关键的塑性活动载体,且与材料软位点高度相关。软位点作为非晶固体中的结构弱点,能够预测局部发生重排的倾向,因而是理解和预测材料塑性的关键区域。通过对Kremer-Grest模型3D聚合物玻璃的数值模拟,科学家得以将拓扑缺陷识别算法应用于振动模式的特征向量场,并通过插值方法构建了大尺度的三维网格向量场。这种网格化处理使得在复杂无序的材料结构中提取和定位刺猬缺陷成为可能。

结果表明,低频振动模式下的刺猬缺陷数量与态密度呈现出同样的二次方频率依赖,提示这些缺陷与材料的弹性和振动特性紧密相关。同时,不同性能的缺陷在空间上呈现聚集现象,尤其是异号缺陷倾向成对出现,降低整体拓扑电荷。这种聚集机制与非晶材料中非仿射运动区域的局域性相吻合。针对传统拓扑电荷符号在3D中意义不明确的难题,研究提出通过分析缺陷周围向量场的2D投影绕数组合来区分缺陷类型。以六面体网格的六个面作为分析区域,统计投影向量场的绕数符号,定义参数Ns标识具有负绕数(鞍点)面的数量。Ns=0对应径向缺陷,Ns>0则为双曲型缺陷。

这一区分方法虽非严格拓扑不变量,但有效反映缺陷的几何性质,对判断与塑性相关的软位点具有指导意义。通过计算刺猬缺陷与软位点的空间相关函数,研究发现双曲型缺陷与软位点的相关度显著高于径向缺陷,且随Ns值增大相关性进一步加强。这一发现强调几何特征在非晶固体中辨识关键缺陷的核心地位。同时,将拓扑分析延伸至材料在准静态剪切加载条件下的非仿射位移场,发现在塑性事件及屈服点附近,刺猬缺陷分布与软位点高度匹配,证明拓扑缺陷的识别方法不仅适用于振动模态,也能直接应用于动态力学行为的分析,具备实用预测能力。此外,非仿射位移场中缺陷的正负电荷符号明确,不再存在特征向量场中的符号歧义,但相关性分析显示正负缺陷对塑性的影响基本一致,进一步支持几何结构比拓扑符号更能决定塑性活性区域的观点。该研究首次建立了3D非晶固体中刺猬拓扑缺陷的具体定义和识别算法,有效填补了从二维向三维拓扑分析转变过程中的空白,为从根本上理解非晶材料的塑性机制提供了有力工具。

通过结合拓扑数学、力学仿真及统计分析,不仅揭示了非晶体结构的复杂内在规律,也为未来开发高性能、可控塑性的非晶材料指明了方向。未来,随着实验技术如3D颗粒跟踪和微观位移成像的进步,有望实现这些拓扑缺陷的直接观测,进一步深化理论与实际的融合。同时,针对复杂多组分非晶体系或高温高压条件下的缺陷行为,拓扑与几何的结合分析将展现更广泛的应用前景。总之,刺猬拓扑缺陷作为连接非晶材料微观结构与宏观力学性能的桥梁,开辟了新时代材料科学研究的新领域。通过深入探索其动力学行为和演化规律,科学界将更加精准地揭示非晶固体的本质机制,推动相关材料的设计和工程应用迈上新台阶。