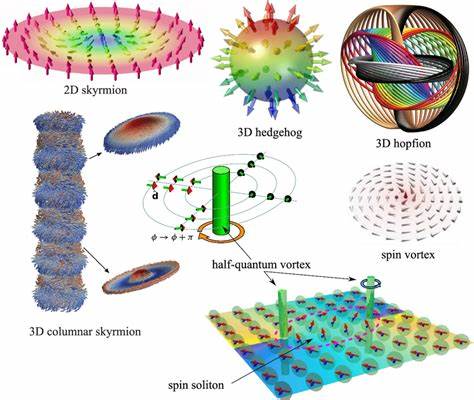

非晶固体作为一种无长程有序结构的材料类型,因其独特的物理性能和广泛的应用价值一直受到科学界的高度关注。相较于晶体的有序排列,非晶固体内部原子位置的无序性使得传统的拓扑缺陷概念难以直接适用。这种结构上的无序性不仅阻碍了对其塑性机制的理解,也限制了相关理论模型的发展。近年来,研究者们逐步意识到,尽管非晶固体缺乏晶体中的规则性,拓扑学和几何学的工具仍可为其显微层面的力学行为提供关键线索。特别是在三维非晶固体中,刺猬(hedgehog)拓扑缺陷的识别与分析为塑性变形的理解带来了突破性的进展。 刺猬拓扑缺陷最初作为液晶和磁性材料中三维矢量场的点缺陷而被广泛研究。

具有特征性“辐射状”或“鞍点状”矢量分布的此类缺陷,能够形成稳定的拓扑结构。将这种概念引入三维非晶固体中,研究团队通过模拟分析,发现其在描述非晶体系的低频振动模态和非仿射位移场中具有重要意义。具体而言,刺猬缺陷被定义为三维单元格内矢量场的拓扑不连续点,其拓扑电荷作为不可变的整数量,用以区分缺陷的种类和性质。 在非晶内部,传统的位错和位错阵列因缺乏晶格背景而难以识别,刺猬缺陷为塑性软点——即材料易于产生局部结构重排的区域——的定位提供了一种全新方法。通过对Kremer-Grest模型聚合物玻璃的低频固有振动模态进行三维矢量场插值,研究者成功地定位并分类了刺猬拓扑缺陷。在此过程中,发现缺陷的拓扑电荷本身存在符号歧义,无法直接作为判别塑性区的重要指标,但其几何性质,尤其是带有鞍点特征的“超曲面”性质,则与软点高度相关。

进一步的空间相关函数分析表明,刺猬缺陷倾向于聚集成簇,且不同符号的缺陷极易成对出现,形成拓扑对偶组合以降低整体能量响应。更加重要的是,几何上表现为鞍点状(hyperbolic)的缺陷,其与塑性软点的关联显著强于径向状(radial)缺陷,这与二维体系中反涡旋载体的关联性相呼应。这一发现强调了几何特征在三维非晶体系塑性载体识别中的核心作用,而非仅仅依赖拓扑电荷符号。 通过非仿射位移场的拓扑缺陷分析,研究者们进一步证实了刺猬拓扑缺陷与塑性事件之间的紧密联系。在施加准静态剪切变形的动态过程中,这种非仿射场表现出更为明显的缺陷集中和结构演化,映射了真实塑性变形区域的演进轨迹。相比低频振动模态,非仿射位移场中的缺陷信息更为直接和易于实验观测,为未来材料设计中通过力学响应预测软点位置开辟了实用路径。

刺猬拓扑缺陷的定义依赖于对三维矢量场的细致离散化和稳定计算。研究中使用的算法基于对简单立方晶格中的面矢量进行投影和计算由矢量间夹角确定的球面三角面积,进而求解拓扑电荷数。这种方法不仅确保了拓扑量的不变性,也为分析不同几何形态提供了数学基础。研究中将缺陷划分为径向和超曲面两大类,并引入了参数Ns“鞍点面数”以量化其几何特征的强弱,为拓扑与几何的结合提供了有力手段。 刺猬缺陷在非晶塑性中的角色为传统无序材料理论注入了拓扑学和几何学的新内涵。传统观点强调结构缺陷导致局部应变的积累进而引发塑性流变,然而缺陷的具体类型和空间分布一直缺乏系统的量化描述。

刺猬缺陷的发现和研究推动了从局部微观结构到宏观力学行为的多尺度理解。特别是对三维非晶体系的适用性使得其在真实材料,如聚合物玻璃、金属玻璃以及颗粒材料的塑性研究中具有广泛潜力。 这项研究的另一个重要贡献是连接了振动模态的拓扑结构与动态变形响应的非仿射位移拓扑缺陷。先前二维研究多偏重振动态势场,三维环境的复杂性带来了符号模糊和缺陷几何多样性的挑战。通过综合分析两种矢量场,研究团队成功克服了这一障碍,实现了更完整的塑性缺陷描述。未来利用这一方法,有望借助实验中可测量的非仿射位移数据,直接识别和预测非晶体中潜在的变形软区。

此外,研究还揭示了刺猬缺陷数量与频率的平方关系,反映了其在低频振动体系中的分布规律。这与经典的德拜模型声子激发数量呈二次增长趋势相吻合,为拓扑缺陷密度与材料本征振动性质之间建立了理论桥梁。通过频率加权的相关函数进一步突显了低频区域内缺陷与塑性行为的强耦合,暗示设计低频振动谱特征可能成为调控非晶材料塑性的有效手段。 尽管已经取得了显著进展,但刺猬拓扑缺陷在三维非晶固体中的研究仍有诸多待突破之处。例如,缺陷动力学过程的详细机制,拓扑和几何变量在长时间尺度塑性演化中的耦合效应,以及如何将理论模型与多种材料实验观测深度结合,都是亟需深入探索的方向。更广泛地讲,如何利用这些缺陷信息指导材料设计,实现塑性性能的优化与智能控制,是未来应用研究的重要目标。

总结来看,刺猬拓扑缺陷为三维非晶固体的塑性机制提供了崭新的观察角度。它突破了传统拓扑缺陷仅适用于晶体和二维系统的限制,将拓扑与几何的融合应用于复杂无序体系,开辟了探索非晶塑性微观本质的新思路。伴随着数值模拟技术和先进表征方法的发展,预计这一领域将在未来数年迎来快速成长,为新型高性能非晶材料的研发奠定理论基础并提供切实可行的技术路径。