互联网作为现代社会不可分割的一部分,早已深刻影响了人们的生活、工作和交流方式。然而,当我们享受着高速网络和智能设备带来的便利时,互联网的历史却正以惊人的速度消逝。许多早期的网站、网页甚至整个网络社区,正随着时间的推移被逐渐遗忘,彷佛数字时代的化石。然而,这些数字遗迹不仅承载着科技发展轨迹,更反映出当时丰富多样的文化氛围和人们独特的创造力。回溯互联网的起点,我们或许能够获得新的启示,为未来的互联网设计和运营寻找更加人本的方向。 回望2003年,当第一台家用电脑进入我的家庭时,我便开始了对互联网世界的探索。

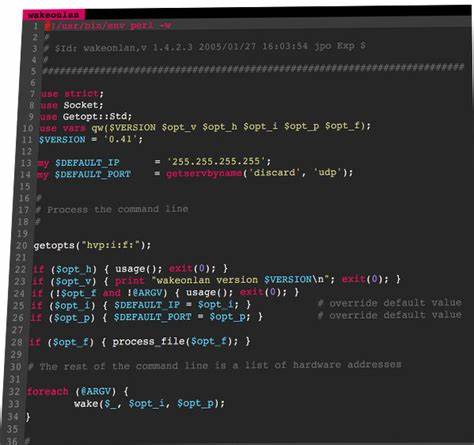

那时,互联网尚处于萌芽阶段,人们普遍通过拨号上网方式访问网络,缓慢的加载速度让人既焦躁又充满期待。早期的网站设计简陋,界面色彩鲜艳但布局凌乱,充斥着闪烁的GIF动图和大块块的文本框。尽管如今看来这些元素颇显复古和业余,但正是这些原始的风格展现了互联网最纯粹的探索精神。利用有限的访问时间,我偷偷浏览那些小众的网页、参与论坛讨论、玩着早期的Flash小游戏。那时的网络似乎是属于个体的实验场,人们兴奋于能真正拥有属于自己的数字空间。 现在的互联网已经变得高度商业化和集约化。

主流社交平台和搜索引擎通过复杂的算法操控用户的浏览路径,使内容变得单一而刻板,创造性和个性化似乎被逐渐吞噬。在某种意义上,我们正在失去早期网络那种野蛮生长的自由与创造力。正因为如此,我决定踏上寻找互联网“失落角落”的旅程,试图唤醒被遗忘的数字记忆,并思考它的意义。 值得一提的是,互联网正面临着新的转折点。随着人工智能技术的进步和搜索引擎策略的改变,用户获取信息的方式正发生根本变化。越来越多的人开始习惯通过智能问答系统直接获得答案,而不再访问具体网站浏览详细内容。

这种趋势带来了一个新的问题:当访问量下降,网站的商业模式受到冲击,内容创作者可能会失去动力,进而影响整个互联网生态的多样性和创新能力。很多专家担忧,我们正在进入一个“答案机器”主导的信息时代,个性化和自主探索的互联网精神可能被边缘化。 即便如此,早期互联网的遗迹依旧存在于世界的某些角落,等待有心人去发掘。世界上第一个网站info.cern.ch,就是一个极佳的起点。这个由万维网发明者们创建的网页模拟了1992年互联网的初貌,文本为主,没有鼠标操作,仅凭简单的数字指令来浏览内容。透过这些古老页面,我们得以直观感受互联网刚起步时的学术气息和小众文化。

从1996年网络开始进入大众视野,到今天的数字鸿沟,互联网的演变路径清晰而丰富。 早期许多知名的网络平台如加州的GeoCities,不仅极大地降低了个人建站门槛,也催生了大量的用户原创内容。那时的人们敢于表达真实自我,网站设计自由多样,充满个性化元素。如今,这些平台已人去楼空,但片片断断的数字数据被互联网档案馆严密保存。互联网档案馆不仅存储了数十亿个网站网页的快照,它更像是时间胶囊,承载着无数普通用户的数字生活碎片和文化痕迹。通过搜索过往网页,过去那些无处诉说的故事、诙谐的笑话、沉浸的情感和珍贵的记录得以重新呈现,唤起强烈的怀旧情感和文化认同感。

我们无法忽视的是,在这些早期互联网的页码中,充满了那个时代特有的创造冲动——不管是流行于eBaum’s World的病毒视频与搞怪游戏,还是专门研究叉形勺(sporks)的网站,无一不体现了互联网用户自由发挥的精神。这种DIY文化和自发的社区互动,恰恰是当前互联网环境下难以复制的珍贵财富。翻开这些数字文献,可以看到一段更“人味”的网络历史,让人不禁怀念那个没人刻意迎合流量,创作者仅为满足热情而发声的年代。 互联网的数字文物既是一种文化遗产,也是一种社会史料。正如加拿大滑铁卢大学的网络历史学者Ian Milligan所言,档案中的网页是研究未来学科的重要一手资料,是我们理解当代社会运行机制的钥匙。传统的文献档案已不再充分覆盖数字社会所产生的广泛信息,相反,这些数字档案成为新的历史文本,对学界和公众都有巨大价值。

保护和利用好这些资源,既是对过去的尊重,也是为未来数字文明积累基石。 为了更好地体验早期互联网的氛围,有些平台特意模拟了古老浏览器的使用感受。例如OldWeb.Today提供了Internet Explorer 6、Netscape Navigator 3等浏览器的仿真版本,用户能够在线感受当年缓慢而充满期待的网页加载过程。此外,网站Wiby的随机跳转功能让人无意间穿梭于长尾的老旧网页之间,重拾那种上网的惊喜与惊奇。通过这些工具,我们不仅仅是复刻历史,更是进行着对互联网多元性和活力的怀念与呼唤。 面对人工智能和算法驱动的现代网络,回顾这些历史教训愈发重要。

当下互联网日益趋同,信息进一步被标准化和扁平化,人类创造力和多样性被算法选款所抑制。早期互联网的自由、多样和“实验性”,不仅使网络更加令人兴奋,也推动了文化与技术的创新。未来的互联网设计应更多考虑如何保护个体表达空间,扶持独立内容创作者,保持网络的开放生态,让每个人都能拥有属于自己的数字空间和声音。 互联网从毛茸茸的草丛中探索稚嫩的创意,到如今成为无处不在的工具,它的进化史是一部科技与文化交织的精彩篇章。虽然早期的网页因时代的洪流逐渐褪色,但它们所承载的独特精神永远值得追寻和珍惜。踏入数字遗迹深处的旅程,是一次穿越网络文明起源的探险,也是一场对未来网络人文关怀的呼唤。

无论科技如何更迭,互联网的本质仍应是连接人与信息、激发创造与交流的巨大平台。让我们从被遗忘的网络角落汲取力量,为构建更为丰富、开放、包容的数字时代贡献智慧和勇气。