在现代软件开发中,端到端(E2E)测试作为保障用户体验和系统稳定性的重要环节,受到越来越多企业的重视。然而,传统E2E测试往往面临代码复杂、维护困难以及执行效率低等问题,成为影响项目进度和质量的瓶颈。近期,一种以“录制速度”实现高质量E2E测试的新方式引起了开发者的广泛关注,相关工具和技术正在改变测试的开发流程,提升自动化测试的效率和可控性。 E2E测试的核心目标是模拟用户真实操作流程,验证系统各模块协同工作是否符合预期。传统的E2E测试框架,如Selenium或Cypress,虽然功能强大,但在编写和维护测试脚本时,往往需要丰富的编程经验,且测试代码冗长、易碎。许多团队在测试脚本“僵化”与频繁变动的产品需求之间难以平衡,导致测试覆盖率不足,甚至产生“测试负债”。

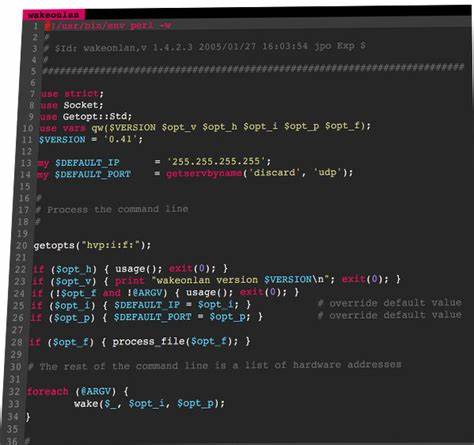

随着软件迭代加速,开发者希望能用更简单快速的方法捕捉测试流程,而不必在重构测试代码上耗费大量时间。此时,“录制速度”理念应运而生。该方法通常是通过录制用户交互动作,自动生成高质量的测试代码,使测试流程直观又高效。开发者不仅能快速得到可运行的测试脚本,还可以深入理解和定制生成的代码,真正“拥有”自己的测试资产。 最新的相关工具通过智能化的事件捕捉技术,能够准确识别用户点击、输入、导航等操作,将其转化为结构化且易于维护的测试代码。这不仅极大降低了编写测试脚本的门槛,也帮助团队快速搭建覆盖面广的测试场景。

此外,这类工具通常支持多浏览器、多平台的兼容性,满足现代复杂应用的需求。 视频演示展示了通过录制工具进行E2E测试的全过程,从开启录制、执行用户行为,到自动生成并优化测试代码,整个流程流畅且高效。相比于传统手写代码,录制生成的测试脚本更具可读性和扩展性,有助于测试代码的复用和版本控制。更重要的是,开发者可以直接编辑和调试生成的代码,避免“黑盒”自动生成代码的弊端,达到了“自己管理自己代码”的理想状态。 这类技术的出现,不仅让测试从“辅助性”角色转变为“核心驱动力”,也促使全体开发者深化自动化测试意识。高质量E2E测试不再是专属测试工程师的任务,更多开发者可以参与进来,提升整体软件质量。

录制速度技术利用直观操作降低学习曲线,促进测试覆盖的快速扩展,有效减少回归缺陷。 同时,录制速度的高效性意味着测试频率提升,支持持续集成/持续部署(CI/CD)流程的自动化测试策略。频繁且可靠的E2E测试可以提早发现潜在缺陷,缩短反馈周期,提升产品稳定度。企业因此能快速响应市场变化,实现敏捷开发目标。 然而,虽然录制生成代码带来了诸多便利,测试专业性依然不可忽视。团队必须结合具体业务特点,设计合理的测试用例结构,避免盲目依赖录制导致测试覆盖逻辑不完善。

进一步,测试人员和开发者需要培养代码审查、重构能力,持续优化测试代码的性能和可维护性。 未来,结合人工智能与机器学习的智能测试工具将会更智能地辅助录制过程,自动检测冗余步骤,推荐测试优化策略,乃至基于历史测试数据预测潜在风险区域。通过技术革新,E2E测试将迈向更高效、更智能、更人性化的方向,不断满足日益复杂的软件需求。 总的来说,录制速度驱动的高质量E2E测试是自动化测试领域的一大进步,助力团队实现测试效率与代码质量的双赢。开发者通过掌握和管理生成代码,提升测试的透明度和可操作性,为软件质量保驾护航。未来,随着相关工具的普及和技术的演进,这种测试方法必将成为行业标配,推动软件开发进入全新的高效稳定时代。

。