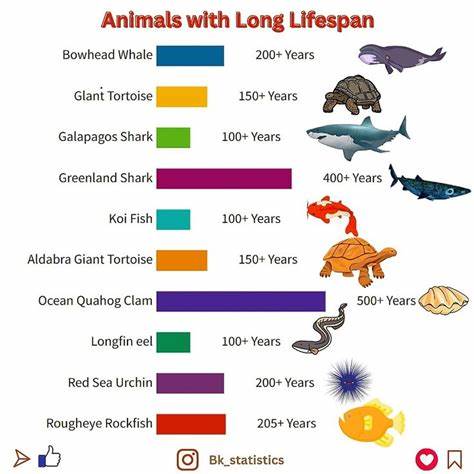

动物寿命的差异是大自然中一个引人入胜且复杂的现象。从寿命只有几天的果蝇,到能活上百年的海龟,甚至某些鲨鱼可以存活几百年,动物世界的寿命跨度之大令人惊叹。那么,为什么动物会有如此不同的寿命呢?是什么因素决定了它们的生命长度?这背后涉及遗传学、生态学、进化生物学以及环境适应等多个领域的交织与影响。 首先,基因在决定动物寿命中起到了核心作用。动物的遗传信息中包含了众多与细胞分裂、代谢速率、修复机制相关的基因,这些基因共同影响着细胞的老化速度和损伤修复能力。例如,一些长寿的动物,比如某些龟类和鲸鱼,其体内携带着能够更有效修复DNA损伤的基因,使得细胞能够维持更长时间的功能完整性。

此外,端粒长度和端粒酶的活性也被认为是调控细胞衰老的重要因素,许多短寿命动物的端粒较短,细胞分裂次数有限,而长寿动物则拥有较长的端粒,细胞分裂能力更强。 此外,代谢速率是另一项重要指标。动物的新陈代谢越快,往往意味着其细胞代谢产物积累越快,氧化应激水平较高,导致细胞损伤加剧,从而缩短寿命。例如老鼠与象相比,老鼠体内的代谢速度非常快,这种高代谢状态虽然支持其快速生长和繁殖,但同时也带来较快的细胞老化。这个现象被称为“代谢率假说”,它解释了为何小型动物寿命相对较短而大型动物往往更长寿。 生态环境和生活方式同样对动物寿命产生重要影响。

生活在天敌较少、环境稳定的生态系统中的动物,往往能拥有更长的寿命。例如深海鱼类由于生存环境冷凉且天敌稀少,因此它们能活得更久。相反,生活在竞争激烈和危险重重环境中的动物则倾向于繁殖快、寿命短,以确保种群的延续。动物的食物链地位也影响寿命,顶级掠食者常常寿命更长,因为它们的生活节奏相对缓慢,且具备更好的防御能力。 动物的繁殖策略同样和寿命密切相关。有些物种倾向于“快生快死”,即以短暂的生命周期内快速繁殖为生存策略,这类动物的寿命通常较短。

比如多数昆虫和小型哺乳动物,通过大量繁殖保证物种延续。相反,那些在生命早期投入较多资源进行成长和保护的动物,如人类、大象、鲸鱼,其寿命普遍较长,生命周期内的生殖周期较长但生殖次数相对较少。 还有一种观点强调了动物的自我保护和修复能力对寿命的决定作用。预防疾病和有效抵抗外来病原体的能力极大影响动物的寿命。一些动物进化出先进的免疫系统和抗病机制,甚至能够通过周期性的再生机制来保持身体组织的功能。例如某些水生生物具备杰出的再生能力,能够不断修复受损组织,从而延缓衰老和疾病的进程。

环境污染、气候变化和人为活动的影响不可忽视。现代环境中的化学污染、栖息地破坏等因素不断威胁动物的健康和寿命。尽管这是外界因素,但它却深刻地影响着许多动物群体的寿命表现和种群稳定性。环境压力促使动物必须适应新的生存挑战,否则寿命和种群数量都会受到严重削减。 生命的复杂性还体现在寿命不仅仅是去世的时间点,还包括生命质量和衰老过程。不同物种的衰老速度和衰老机制差异很大,有的动物几乎没有明显的衰老过程,称为“生物学不衰老”,如某些水母;而有些动物则随着年纪增长快速衰老。

这与体内细胞的新陈代谢、基因表达调控及外部环境压力紧密相关。 纵观动物寿命的多样性,我们逐渐明白寿命的长短是多种因素相互作用的结果。基因、代谢速率、生态环境、繁殖策略、自我修复能力以及外部环境压力共同塑造了不同物种截然不同的生命长度。这背后不仅是单纯的生物学规律,更是长达数亿年进化历程中,动物为应对生存挑战不断调整与适应的结果。 研究动物寿命的差异不仅有助于揭示生命科学的基本问题,也促进了人类对自身衰老和健康的深入理解。通过学习和借鉴长寿动物的生物学机制,科学家们正在探索延缓人类衰老、预防疾病的新途径,期望能够改善人类生活质量和寿命。

未来,随着基因编辑和生物技术的发展,我们对生命长度的认识将进一步深化,或许能够突破传统的寿命极限,开辟生命科学的新纪元。 总结来看,动物寿命的差异并非偶然,而是在不同生存环境和进化压力下形成的综合适应产物。每种生命都是独特的存在,其长短是时间和环境的见证。继续深入研究这些机制,不仅丰富了自然界的知识宝库,也为人类自身的生命科学探索提供了宝贵的启示。