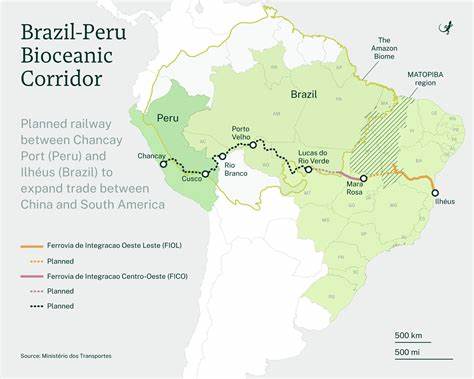

巴西与中国近期就一项雄心勃勃的巨型铁路项目展开讨论,该项目计划建设一条长达3000公里的生物海洋走廊铁路,连接巴西大西洋沿岸的伊列乌斯港与秘鲁面向太平洋的昌凯港。这条铁路不仅是巴西基础设施战略中的关键一环,也被视为提升南美大陆农矿产品通过太平洋出口至亚洲的重要通道。中国作为该项目潜在的技术与资金提供方,表现出浓厚兴趣,将此项目纳入庞大的“一带一路”倡议中,有望拓展其全球贸易影响力。然而,这条铁路计划穿越被称为亚马逊“砍伐弧”的区域,也引发了环境学者、保护主义者以及本地社区的高度警觉和疑虑。 巴西长期以来以公路运输为主导,铁路体系规模不断缩小,导致物流成本高昂,运输效率低下。总统卢拉·达席尔瓦提出修复铁路系统的构想,旨在降低运输成本和促进商品出口。

生物海洋走廊铁路在巴西政府眼中,是提升农产品尤其是大豆和矿产资源运输出口的重要举措,预计能够缩短货物运输时间至中国的周期,有效提升竞争力。同时,这条线路也有望改善南美洲内部贸易低迷的状况,加强邻国间经济联系,促进地区一体化。 铁路规划方案拟利用现有联邦公路线路作为建设参照,意图最大程度减少环境破坏并简化审批流程。该路线经过农业扩张迅速的马托格罗索州的卢卡斯-杜里奥韦尔德,这里已是典型的农牧业中心,进一步深入亚马逊砍伐弧,最终穿过朗多尼亚州与阿克雷州,沿 BR-364 和 BR-317 两条联邦公路建设。巴西政府为避免路线对原住民领地和重要自然保护区造成更大影响,调整了部分线路,避开了诸如塞拉杜迪维索尔国家公园这样的敏感区域。 尽管铁路本身相较于公路来说对环境冲击较小,但环境保护人士指出,不可忽视铁路建设及其衍生的连锁反应,可能会引发土地掠夺、非法伐木、和农业过度扩张等问题。

新建交通基础设施往往成为加速边缘生态系统开发的催化剂,利用铁路输送的便利提高了开垦边远地区的经济吸引力,令原本相对封闭的热带雨林面临破碎和消失的风险。此外,巴西环保管理机构IBAMA历经近年权能削弱,监管能力不足,在诸多基础设施项目审批中处境艰难,环境许可流程面临加速且简化趋势,也让形势更加复杂且充满挑战。 分析人士认为,当前巴西的政治生态和经济压力是影响环境政策的重要因素。假如即将到来的2026年总统选举中,卢拉失利,极右翼政权可能继续削弱环境监管体系,导致环境保护和可持续发展计划无法有效推进,加剧亚马逊及周边生态系统的脆弱性。而铁路项目涉及诸多部门,需要多方协作调控,若缺乏透明和科学的区域发展规划,将使亚马逊生物多样性和寄生其上的数百万民众权益面临极大威胁。 从区域一体化的视角来看,打通横跨大陆的铁路班列无疑将带来强劲的经济和社会效益,促进商品流通,增加就业机会,也有助于打破隔阂,增进国家间的合作与交流。

但如何在推进基础设施建设与保护生态环境之间达成平衡,是巴西和中国政府乃至整个国际社会都必须面对的重大课题。巴西政府表示,他们正在联合十六个相关部委筹划统筹方案,致力于通过综合治理和科学评估应对生态风险,保障区域生态安全和社区权益。 此外,亚马逊雨林作为全球最大热带雨林,对全球气候的调节与碳排放控制具有不可替代的重要作用。雨林的持续破坏不仅意味着生物多样性丧失和生态服务功能衰退,还将加剧全球气候变化问题,影响人类社会的可持续未来。铁路建设带来的新一轮开发浪潮,若缺乏有效监督与管理,恐将使亚马逊雨林面临加速退化的危险。 在全球环保压力和经济发展的双重动力下,巴中合作的生物海洋走廊铁路项目展现了当代大型基础设施项目面临的复杂性和两难选择。

项目的成功与否,以及其对环境的影响大小,将深刻影响巴西乃至整个南美的生态环境和经济格局。公众、专家与政府间的持续对话和科学评估,结合海外投资方的责任担当,是确保铁路建设在推动区域发展同时,最大程度保护亚马逊原始森林的重要保障。 未来几年,这条跨大陆铁路的走向和建设进度将成为环保领域与经济发展领域关注的焦点。在全球气候目标越来越紧迫的当下,巴西的决策不仅影响本国,也牵动世界对亚马逊未来命运的关注与期待。中国作为投资与技术伙伴,也承担着助力可持续发展的国际责任。确保项目符合绿色低碳理念,推动生态保护与经济提升双赢,是这条巨型铁路真正价值的体现。

亚马逊的绿荫能否继续护佑地球,或被开发计划所吞噬,将在这条铁路的轨迹中写下深刻一页。