在早期科技创业史上,风险投资(VC)扮演了不可替代的角色。它资助了无数怀揣颠覆性梦想的创业者,这些创业者往往在车库甚至小公寓里孵化出足以改变世界的伟大创意。从微软到谷歌,再到脸书,这些公司无一不是在风险投资的支持下,完成了从零到一的突破。然而时至今日,风险投资行业似乎变得越来越保守,创业者的脚步也愈发踟蹰,创新态度也开始退缩,更多的创业项目倾向于“稳健”的B2B工具开发,力求快速为大企业服务并被收购。这种现象背后,有着深刻且复杂的原因,影响了整个科技创业生态系统的发展轨迹。 风险投资的本质是为了支持那些高风险高回报的创新项目,其精神核心是大胆尝试、探索未知、打破常规。

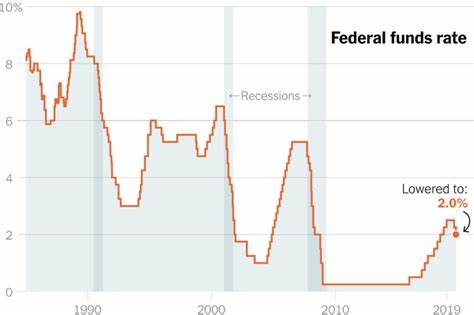

然而如今,许多风险投资机构逐渐偏离了这一初心,转而追求看似风险较低的项目。B2B(企业对企业)软件及服务成为融资宠儿,这类产品大多定位于简化企业内部流程,满足大厂需求,追求的是快速的市场验证和可靠的退出路径。投资者更愿意押注于可以迅速卖给大公司的工具,而非那些颠覆产业、重塑商业模式的“疯狂”想法。 这种战略选择背后,有风险投资结构的深刻变化。随着资本市场竞争愈发激烈,管理人的压力逐渐加剧,有限合伙人(LP)对回报的期望要求也变得更加现实和短期,促使风险投资机构选择风险较小、路径清晰的项目作为投资方向。这导致整支队伍更倾向于融资周期短、增长稳健且容易被大公司收购的创业项目,而非长周期、无法立刻证明商业模式的新颖业务。

除此之外,大型企业自身的研发能力也极大增强。随着人工智能辅助开发工具的普及,企业内部团队能够迅速根据市场需求或竞争动向打造相似的产品和服务,甚至在初创企业刚刚拿到第一笔融资时,就已经能快速复制其核心设计和功能。这样的局面对创业公司极为不利,也逼迫创业者降低创新门槛,遵循已有企业框架,追求产品能够轻松被大厂买走的路线。 从创业者角度看,这种环境滋生了一代更加谨慎的小心翼翼创始人。过去,创业者们的核心问题是“我们能创造什么不可能实现的未来?”,如今则变成“我们能做什么定制化工具,拿得下大客户订单?”这种从“颠覆”到“服务”的思维转变,直接导致了产品创新速度减缓,更缺少对根本商业模式的挑战。更糟糕的是,许多被资助的服务项目并不真正实现价值创造,而是通过维护现有生态和盈利框架,延续并巩固了旧有权力结构。

从消费者产品市场来看,风险投资的撤离更成为推波助澜。人们日常依赖的社交媒体、娱乐和文化平台,不可避免地被成瘾机制主导,用户体验被削弱为追逐即时多巴胺刺激,造成注意力持续缩短和心理健康问题加剧。音乐产业亦面临类似困境,流媒体平台对艺术家的支付微乎其微,音乐本身的价值被逐渐稀释,这些现象反映了资本对“增长优先”而非“用户价值优先”的扭曲导向。遗憾的是,风险投资拒绝去支持真正有潜力改变这些巨头商业逻辑的创业者,结果是创业生态只是在不停优化现有问题,而非提供解决方案。 业内甚至有创业孵化机构的领导公开表示消费者产品型创业已成“死胡同”,这无疑表现出风险投资界对创新冒险的恐惧心理。回顾历史,年轻一代管理层虽然取代了曾经的守旧权威,却依然无法摆脱老旧商业逻辑的束缚,不愿正面挑战现有垄断格局,也因此加剧了行业创新的滞后。

对于风险投资人而言,现在正面临重大抉择:继续深陷于对估值可控、被收购可能性大的B2B项目的投资,冒着被企业内部研发团队快速取代的风险,还是重拾早期“车库创新”的精神,投身于未知、高风险但带来根本变革的新技术和商业模式?答案或许不是所有机构都能给出,也许这将刺激新一轮更勇敢、更具远见的创业投资机构兴起,挑战现有体制,重新激发技术和商业领域的革新活力。 值得注意的是,时代潮流向来从未停歇。技术门槛的降低、互联网基建的完善、全球人才的涌入,都为创新创业提供了前所未有的条件。即使部分风险投资机构日益畏缩,整个创业领域的潜力依旧巨大。依赖资本的强硬退出和市场风口的短期主义呕吐出的泡沫会被真正有理念、有实力的创业团队所打破,新的“车库革命”依然在孕育。 对于未来,风险投资行业的前景可能会更依赖于其自身的变革。

只有重拾勇气,重新定义什么才是“值得投资”的创业,坚定支持那些在传统体系之外尝试突破的团队,才能重新赢得创业者的信任,推动科技和社会的进步。否则,即便是资本市场的巨鳄,也可能被那些怀揣远见、敢于冒险的新兴资本力量所颠覆。 综上所述,风险投资的软化现象不仅引发了整个创业生态的谨慎氛围,也反映了投资逻辑与创新愿景之间的紧张关系。新时代呼唤回归初心,重燃创业者的大胆与雄心,在更具挑战性的领域深耕细作,最终实现由资本与技术共塑的未来商业蓝图。只有这样,才能真正推动技术进步和社会价值的持续创造,让“颠覆性创新”不再成为过去的传奇,而是常态化的创业引擎。