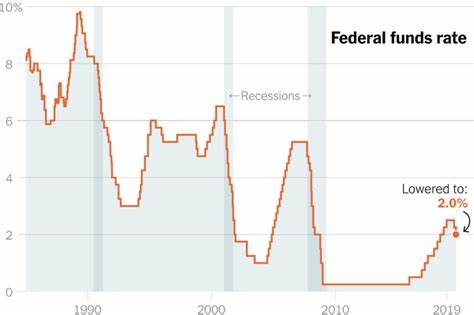

近年来,美联储的利率政策备受关注,尤其是在面对复杂经济环境时为何依然保持较高利率不作调整,成为金融市场和普通民众热议的话题。虽然降息有助于刺激经济增长,降低借贷成本,但美国联邦储备委员会(简称美联储)却在近期选择按兵不动,继续保持4.25%至4.50%的目标利率区间。本文将全面解读美联储不降息背后的关键因素,并探讨未来可能的货币政策走向。首先,通胀水平是影响美联储决策的核心因素。尽管部分经济指标显示经济增长趋缓,但美国通胀率依然居高不下,远超美联储设定的2%长期目标。高企的通胀意味着消费者物价普遍上涨,降低了货币购买力,若此时贸然降息,将有可能加剧通胀压力,进一步恶化经济稳定状况。

美联储正试图通过维持较高利率抑制价格上涨预期,防止通胀螺旋上升。其次,就业市场的表现同样让降息变得复杂。最新数据显示,美国就业数据整体稳定,失业率保持低位,新增工作岗位数量超出预期。虽然一些分析师指出就业市场表面繁荣可能掩盖了部分结构性疲软,但总体劳动力市场依然旺盛。这一良好就业环境在很大程度上支撑了消费需求,也为美联储提供了维持现有政策的信心。如果劳动力市场出现明显恶化,降息的诱因才会进一步增强。

第三,贸易政策和关税带来的不确定性大幅影响了经济前景。自特朗普政府实施高额进口关税以来,贸易摩擦不断升级,不仅推高部分商品价格,也干扰了供应链安排。多项关税措施的延迟实施以及新一轮关税威胁让市场情绪紧张,美联储出于“观望”态度,力求评估这些政策对经济的长期影响。贸易紧张局势带来的通胀压力增加了降息的风险,同时也使经济增长面临不确定性。这种复杂环境促使美联储采取“等待观察”战略,避免错误预判导致政策倒行逆施。第四,政治压力与美联储的决策独立性之间的博弈日益凸显。

前总统特朗普公开批评美联储主席鲍威尔,称其行动迟缓并直接呼吁大幅降息以刺激经济。然而,美联储作为独立机构,其政策应基于经济数据和长远目标制定,不能轻易被政治干预左右。面对政治人物的强烈压力,美联储需展示出对维护货币政策独立性的坚定态度,避免被舆论和短期政治利益左右决策。这一平衡挑战加剧了降息决策的复杂性。再者,财政政策因素也影响了美联储的立场。近期美国政府签署的庞大财政支出计划在一定程度上增加了经济刺激,但也带来了财政赤字上升和潜在的通胀压力。

美联储需要衡量财政政策对宏观经济的总体影响,确保货币政策与财政状况协调,防止叠加效应造成经济过热或通胀失控。在预计未来的利率走势方面,市场观点存在分歧。部分美联储官员倾向于在确认通胀压力有所缓解后,于下半年或年底考虑小幅降息以支持经济韧性,而另一些则主张继续保持谨慎,优先确保通胀稳步回落。研究机构如高盛预计今年可能会经历多次25个基点的逐步降息,但幅度有限,整体利率水平仍维持在较为谨慎的区间。具体降息时机需视后续经济数据和贸易谈判进展而定。需要强调的是,美联储作为全球最具影响力的中央银行之一,其利率政策不仅影响美国经济,也牵动全球金融市场的神经。

任何大幅度调整都可能引发资本流动波动、货币市场震荡以及国际贸易格局的连锁反应。因此,美联储警惕贸然行动,选择审慎行事,避免意外冲击。同时,普通消费者和各类企业也应密切关注利率变化带来的融资成本调整,从而合理规划投资和消费行为。展望未来,美联储的利率政策仍将围绕通胀目标和就业市场状况波动。在全球经济仍存不确定因素的背景下,政策制定者需权衡各种经济信号,灵活调整货币政策工具,以促进经济可持续健康发展。总之,美联储未迅速降息是基于当前通胀风险较高、就业市场看似稳健、贸易政策尚不明朗及政治独立性考量所作出的审慎决策。

未来货币政策变化将取决于更多经济数据的揭示,以及贸易关系和财政状况的发展。在全球经济复杂多变的今日,美联储继续扮演着维护经济稳定和引导长期增长的重要角色。理解其利率决策的多重考量,有助于投资者、企业及民众更好适应宏观经济环境的变化,做出更加理性和前瞻性的经济决策。