量子计算作为当代科技的前沿热点,因其可能带来颠覆性变革而备受瞩目。近年随着人工智能与云计算的蓬勃发展,量子计算公司尤其是IonQ、Rigetti Computing、D-Wave Quantum和Quantum Computing等企业市值急剧攀升,股价经历了惊人的多倍增长。这一涨势引发了市场广泛关注,同时也带来了“泡沫”风险的讨论。回顾历史,无论是互联网泡沫时期还是近期的COVID-19疫情期间,科技股遭遇的高估值现象都为投资者敲响了警钟。那么,量子计算的高估现象是否预示着新一轮泡沫即将破裂?本文将结合历史经验,深入剖析量子计算领域的投资现状,并为投资者提供理性参考。随着量子计算股价急速上涨,IonQ股价过去一年内飙升超过五倍,Rigetti和D-Wave的涨幅更是达到1500%以上。

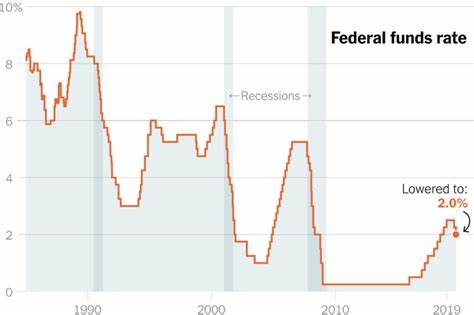

许多散户和机构投资者跟随市场潮流入场,投机热情高涨。然而,当我们用价格对销售收入(P/S)比率来衡量这些公司的估值时,发现这些数字远远高于历史上互联网泡沫和疫情股泡沫的巅峰水平。例如,1990年代末互联网泡沫期间,亚马逊、思科、微软等科技巨头的P/S比率均维持在30至40倍之间;而在COVID-19相关股票中,Zoom和Peloton的P/S比达到了124倍和20倍。与之相比,IonQ和同行们的估值水平显得更为夸张。从纯投资角度看,如此高企的估值往往难以持续,存在大幅回调的风险。另一方面,阿里巴巴、亚马逊、微软等涉足量子计算研究的科技巨头,其估值则显得更为合理和稳健,反映出资本市场对传统巨头的信心与谨慎。

这或许表明量子计算的热潮并非全局性的泡沫,而是集中在部分中小型公司身上。除了股价腾飞,部分量子计算企业近期通过多次增发股票融资,这一行为在资本市场上通常暗示企业短期内现金流压力较大,同时也是对高估值的某种释放。历史上,许多科技股泡沫破裂前都会出现类似现象,提示投资者关注背后潜在风险。此外,投资者还需注意量子计算技术本身的成熟度和商业化进程。尽管量子计算具备巨大潜力,但目前仍处于技术研发和探索阶段,实际应用距离大规模落地尚需时日。股价的快速上涨更多反映了对未来想象空间的预期,缺乏强有力的现实业绩支撑,这正是泡沫形成的典型特征。

从历史经验来看,无论是2000年互联网泡沫,还是2020年疫情期间的某些科技股暴涨,均展示了投资热潮快速聚集与崩塌的过程。投资者往往被短期激增的股价吸引,却忽略了企业实际盈利能力和行业发展规律。随着市场理性逐渐回归,那些估值过高、业务基础薄弱的公司股价将迎来显著调整。投资界需要警惕量子计算相关股票的这种风险。不过,值得肯定的是,量子计算技术本身的变革意义不可小觑。大企业持续投入研发,政府和科研机构支持力度增强,都为行业的可持续发展奠定坚实基础。

未来真正具有核心技术优势的企业,有望成为科技领域的“常青树”,其价值也将得到资本市场的认可。对于投资者而言,理性看待量子计算领域的投资意义重大。一方面要认识到现阶段部分公司估值过高的风险不容忽视,避免盲目追涨导致资产损失。另一方面,也需关注技术突破和政策支持带来的长期机遇,精选具有核心技术和商业前景的企业进行布局。总的来说,量子计算泡沫爆破的可能性存在且不可小觑,但整个行业的前景依旧乐观。投资者应以历史为鉴,结合市场动态和技术进展,制定科学的投资策略。

未来,随着量子计算技术不断趋于成熟,市场也将更加理性,推动行业迈向健康发展轨道。