随着人工智能和深度学习技术的快速进步,语音识别技术已渗透到我们的日常生活和工作中。从文字转录会议记录、视频字幕生成,到智能助理的语音交互,语音识别的应用场景极其广泛。近年来,为了降低转录成本,越来越多的研究和实践尝试通过加快音频播放速度来实现加速转录处理。加速播放不仅能够节省计算资源和时间成本,还能有效缩短转录流程,使得海量语音内容得以快速处理。然而,一味追求速度带来的副作用也亟需被正视,即转录错误率显著上升的问题。一个鲜明的例子是George Mandis提出的方法,他在推文中分享了一种通过双倍速播放将音频传入语音识别模型的实验,获得了相对可以接受的摘要内容。

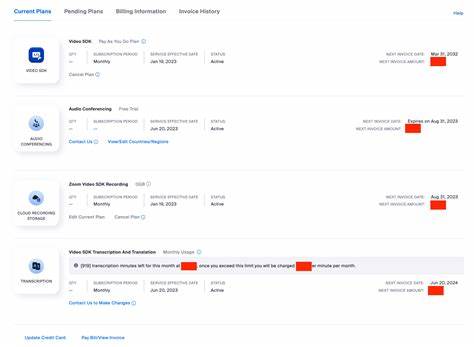

尽管摘要内容尚可,但他也坦言字词级别的准确率并未严格保障。这一现象引人深思,快速转录是否真的能够兼顾效率与质量?最近针对这一课题的一项较为系统的研究利用Whisper模型家族及最新的GPT-4o模型,针对多语言测试集FLEURS,从1倍速逐步提升至3倍速播放,深入分析了语速对词错误率(WER)和字符错误率(CER)产生的影响。研究发现,速度提升对转录性能的影响呈现指数型恶化,即速度加快,错误率迅速攀升。尤其在2倍速以及以上的播放速率,绝大多数模型的准确率开始大幅下降,错误率增加三到五倍甚至更多。到了2.5倍速,准确率下降趋势变得更加夸张,部分模型发生错误率高达20倍的严重退化。 然而,研究人员也发现了一些“甜蜜点”,在一定范围内加快速度并不会导致准确率大幅下降。

例如Whisper-large-turbo模型在1.5倍速时,词错误率从5.39%仅微升至6.92%,相对仅增加约28%的错误,显示出相当不错的鲁棒性。另一款领先的GPT-4o模型可以容忍1.2倍速播放,错误率增长不足3%,实现了速度和准确性的良好平衡。对于转录服务企业和开发者来说,如何合理利用这些“甜蜜点”,在提升处理速度的同时保证转录文本的质量,就成为提升产品竞争力的关键。 研究中还提及一种简便有效的技巧,即删除音频中的静音段落。这一做法几乎不影响转录准确率,却可以显著缩短处理时长,从而实现“零成本”优化。与单纯加快语速相比,去除静默片段能够保持音质的完整与清晰,减少语音识别时的误判风险。

值得注意的是,该实验使用的语速加快方法是借助torchaudio的sox_effects模块中的tempo效果,这种方法能够保持音高不变。但研究者提醒,这种人工加速的音频可能会引入一些非自然的音频伪影,这些伪影并不能完全代表真实的人类快语速。因此,实际环境中快速讲话者的转录表现仍需进一步验证。此外,现阶段实验仅覆盖英语、西班牙语和瑞典语三个语言,对于其他语种的效果仍不明朗。 转录准确率的下降,直接关系到语音识别技术在实际应用中的可靠性。对于法律、医疗、科研等对准确性要求极高的领域,错误率的提升可能导致严重后果,甚至引发法律纠纷和信息误传。

反之,在新闻速报、视频摘要和内容检索等对语义准确度要求相对宽松的应用中,适度追求速度、降低成本则是可行策略。未来的语音识别服务应具备灵活的错误容忍度和可配置的速度与准确性平衡选项,以满足不同场景的个性化需求。 技术层面,深度优化语音模型对快速语音的鲁棒性或将成为突破口。例如,增强训练集中的快语速样本、多任务学习融合时间缩放相关特征、引入时频域增强等手段,都有助于减缓语速加快带来的性能下降。此外,结合语言模型进行后期纠错和语义修复,也能在一定程度上弥补转录首阶段产生的错误,提高最终文本质量。 目前,类似Whisper、GPT-4o这样的先进模型展示出对速度变化拥有有限的适应能力,但依然存在显著上升的错误隐患。

如何更科学地评估转录错误,结合行业标准和上下文合理容错,才能充分释放加速播放带来的价值。随着语音数据量激增,节省的计算成本可能转化为更高效的资源调配和广泛的应用推广。总的来说,加快播放速率以降低转录成本是一把双刃剑,需要在准确率和效率之间做出明智权衡。消除静音带来的优化无疑是极具意义的“无痛提升”,而适度的加速则可能成为普通应用的选择方案。后续研究若能突破快速语音下的识别瓶颈,有望彻底改变语音转录行业的成本结构和服务体验。 在实际操作中,企业应结合具体业务需求,评估不同模型和参数的表现,充分利用现有工具和开放资源提升性价比。

对于内容创作者和研究人员,透明了解语速对转录准确性的影响,有助于选择适合场景和预算的转录解决方案。技术厂商不断扩展模型能力和数据覆盖,加速语音识别技术向更高质量、更低延迟迈进终将成为行业发展方向。总结来看,语音转录的“速度与质量”难题短期内难以彻底解决,但通过科学实验和技术创新,探索更加精准和灵活的平衡点是可行且必要的。当前阶段合理使用加速技巧,结合多模态辅助与后期校正,是走向高效可靠转录未来的有效路径。未来,随着模型能力持续提升和数据生态进一步丰富,这一问题有望逐步得到缓解,为各行业带来更加智能和经济的语音服务体验。