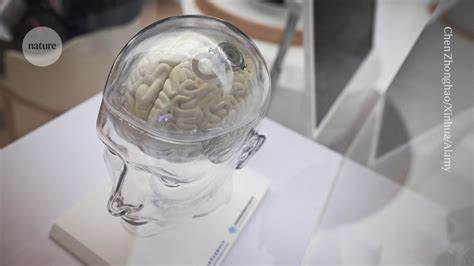

镜像神经元的发现为理解人类共情能力提供了革命性的视角。20世纪90年代初,意大利帕尔马大学的一组神经科学家在研究猕猴的运动皮层时,意外发现了一种特殊的神经细胞——镜像神经元。这些神经元不仅在个体执行某个动作时激活,同样在观察他人执行相同行为时被激活。这一发现揭示了我们大脑中仿佛“复制”他人行为的神经机制,为理解人类如何感知并体验他人情感和行为提供了科学依据。镜像神经元的出现让我们对人类共情的本质有了更深刻的理解。人类并非仅仅通过理性认知来理解他人,而是在神经层面模拟他人的动作和感受。

这种模拟使我们能够感同身受,成为实现共情的核心神经基础。对于设计师来说,镜像神经元则为用户体验设计提供了宝贵的认知支持。在观察用户操作产品时,设计师的大脑会无意识地“跟随”用户的动作和情绪反应,产生真实的心理体验和情绪波动。正是这种神经层面的共情驱动,让设计师能够深入理解用户的使用痛点和情感需求,从而进行更具针对性和人性化的设计改进。在创业初期,这种基于共情的设计能力更是一种超级武器。创业者面对有限的资源和未知的市场环境,通常难以通过数据和研究快速获取全面的用户反馈。

此时,创业者的共情能力能够帮助他们在观察用户行为、聆听用户反馈的基础上,主动预测和感受用户体验的细微差异,判断产品设计的不足和改进空间,从而打造更贴近用户需求的产品。此外,镜像神经元机制让设计过程不仅仅停留在表面的用户界面调整,更深入到用户心理和行为习惯的理解上。这是产品设计与用户体验优化的关键所在。设计师通过神经模拟体验用户的挫败感、困惑和愉悦感,能更加敏锐地察觉到哪些设计环节存在阻碍,哪些功能满足了用户的潜在期待,从而引导设计策略的调整。同时,这种共情能力也有助于提升团队内部的协作效率。在跨职能团队中,设计师凭借对用户的深度理解,成为用户与产品团队之间的桥梁,促进信息传递的顺畅和工作目标的一致性。

然而,现实中设计师面临的挑战在于共情虽是强大的工具,却往往缺乏话语权和影响力。许多设计师在明确指出用户痛点和改进方案时,往往遭遇决策层或产品负责人忽视。创始人更多关注市场规模、商业模式和技术实现,设计师的共情洞察未必能转化为战略决策。这种情况下,设计师成为被动执行者,而非主动引领产品方向的主导者。未来的设计领导者需要打破这种局面。更多设计师应提升自身的商业视角和领导力,积极参与产品战略的制定,推动共情理念深入团队文化和产品开发全过程。

只有这样,设计师才能真正发挥镜像神经元赋予的共情优势,驱动创新和用户满意度的提升。从神经科学角度看,镜像神经元不仅是理解他人的桥梁,也是促进社会连接和协作的关键。它让我们在用户体验设计上拥有了天然的优势,使设计师能够通过感知用户的行为和情绪,创造出更具同理心的产品体验。这种从体验者视角出发的设计方法,不仅有助于减少用户在使用过程中的摩擦与不便,更能提升用户忠诚度和产品口碑。在竞争激烈的市场中,具备深厚共情能力的产品团队显然更具敏锐度和创新力。他们能够洞察用户尚未言说的需求,快速迭代,保持产品的用户中心属性。

最后,镜像神经元和用户共情的研究为设计与创新的结合提供了科学性支持。它提示我们,设计不单是功能与美学的结合,更是对人类情感和认知机制的深入洞察。未来的产品设计应更加注重激发和利用镜像神经元的潜能,培养设计师的共情能力,构建以人为本的数字世界,让技术和人文完美融合。总之,镜像神经元打开了我们理解用户情感的大门,使用户共情成为设计创新的秘密武器。设计师通过共情感知用户,创业者通过共情洞察产品,企业通过共情驱动成长,这一切都离不开镜像神经元这一神经机制的支撑。拥抱共情,拥抱人类大脑的奇妙设计,必将引领产品走向更加以用户为核心的未来。

。