近年来,比特币作为一种新兴的数字货币,吸引了全球大量投资者和技术爱好者的关注。它凭借去中心化的特征和潜在的高回报,迅速在金融市场上占据一席之地。然而,比特币虽然看似革新了传统货币体系,却隐藏着巨大的环境隐患。气候科学家们通过多项研究表明,比特币的运作机制带来的高能耗问题不仅令人担忧,更有可能给全球气候带来灾难性的后果。 比特币的本质和运作依赖于区块链技术,而区块链的安全性和可信度则依靠称为“挖矿”的过程来保证。所谓“挖矿”,是指全球范围内成千上万台计算机通过复杂算法进行数据运算,竞争生成新的比特币,同时验证交易的合法性。

然而,这一过程极其耗电,因为计算机需要长时间且高强度运算才能完成任务。研究显示,一笔比特币交易所消耗的电力大致达到一个普通家庭一周的用电量,这对于环境而言无疑是巨大的负担。 位于夏威夷大学的一组科研团队专门针对比特币的能源消耗进行了深入研究。他们的结论令人担忧:如果比特币的使用和普及按照现有技术的发展轨迹持续增长,那么其所需的电力消耗可能导致全球气温上升超过2摄氏度的临界点,而这一点被科学界普遍认定为将引发严重且不可逆转气候灾害的红线。更糟糕的是,目前的比特币市场仅占全球非现金交易的一小部分,若未来比特币成为主流支付方式,其对能源消耗和碳排放的影响将成倍增长,势必加剧全球变暖问题。 比特币的电力消耗背后主要依赖于传统的化石燃料电源,尤其在一些能源结构中仍高度依赖煤炭和天然气的国家。

这意味着大量发电过程中产生的二氧化碳排放与比特币挖矿直接相关,而这些碳排放加剧了温室效应,对全球生态环境造成了极大压力。例如,据估算,比特币网络的年碳排放量甚至超过某些中小型国家的人均排放水平,这对于全球碳减排目标来说是一个巨大的挑战。 此外,比特币的能源消耗并非只影响环境,也会对电力系统的稳定和经济带来冲击。在一些能源供应紧张的地区,大规模的矿场运营导致电网负荷陡增,容易引发短暂断电或电价波动,给当地居民生活带来不便。某些国家甚至因为比特币挖矿耗电过高而限制矿场数量或出台针对行业的监管政策,以防止能源浪费和社会问题的恶化。 比特币并非唯一面临能源消耗质疑的数字货币。

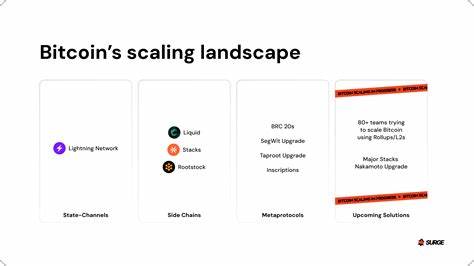

随着其他加密货币的兴起,类似的“挖矿”机制同样存在高功耗问题。例如,Monero等加密货币同样依赖计算机进行复杂计算,且一些恶意软件竟被用于未经用户许可地占用计算机资源进行挖矿操作,导致设备性能下降,增加额外电力消耗。由此可见,数字货币行业整体面临的能源和环保压力不容忽视。 面对这种现状,科技界和金融界正在探索更环保的替代技术。例如,一些项目开发了基于权益证明机制(Proof of Stake, PoS)的数字货币,这种机制不再依赖于大量计算能力,而是通过持币量决定产生新区块的权利,大大减少能源消耗。此外,推动绿色能源在矿场的使用也是缓解环保压力的重要方向。

瑞士、冰岛等国以丰富的可再生能源资源为基础,已经成为数字货币矿业的新兴基地,绿色电力在其中发挥了关键作用。 然而,要从根本上解决比特币及其它数字货币带来的环境问题,单靠技术升级还远远不够。政策层面的介入、市场机制的完善以及社会公众环保意识的提升,都是推动可持续数字经济的关键因素。监管机构可以制定限电政策、引入碳排放收费机制,促使矿业企业更积极地向清洁能源转型。投资者和用户也应关注数字货币背后的环保成本,倡导绿色金融理念,推动生态友好的数字货币生态体系形成。 与此同时,公众对比特币和区块链技术的认识也需要更加全面和深入。

比特币)的去中心化和匿名性无疑带来了金融创新和便利性,但也伴随着大量不可忽视的环境代价。只有真正理解技术背后的能源消耗和气候影响,社会各界才能更理性地评估数字货币的未来发展路径。 总结来看,比特币作为一种创新的货币形式,正在重新定义全球支付和资产转移方式。然而,其对地球环境的破坏性影响却引发了严肃的警示。随着气候变化问题日益严峻,全球必须权衡数字货币的经济价值与生态代价,探索低能耗、高效率的解决方案。否则,比特币的繁荣可能成为人类迈向气候危机深渊的一大推手。

未来的数字经济必须坚持绿色可持续的发展理念,才能实现真正意义上的科技进步与环境保护并重,保障子孙后代生活在一个健康的地球家园。