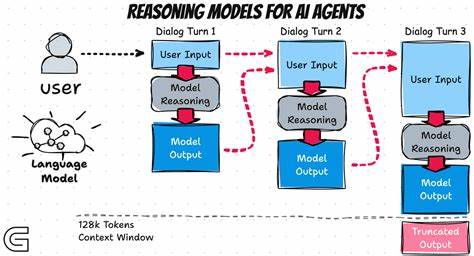

随着人工智能在各行各业的迅速普及,编程作为科技发展的核心领域,也被AI掀起了波澜。大规模语言模型(LLM)、智能代码补全及自动化代码生成工具开始成为业界新宠,被许多开发者视作提升生产力的秘密武器。然而,在这股潮流中,我们仍然可以看到一部分开发者选择坚守传统编码方式,拒绝或谨慎地使用人工智能辅助工具。关于“有哪些人不使用AI进行编码”,这个问题在Hacker News上的讨论反映了开发者社区对人工智能介入编程的复杂态度。本文将从心理、技术和行业层面深入剖析为何有开发者依旧不依赖AI,探讨他们的观点以及这种选择背后的意义。人工智能为什么能快速嵌入编码流程?人工智能,尤其是基于大规模语言模型的生成式AI,凭借其强大的语言理解与生成能力,在代码补全、代码生成、Bug排查等方面表现出极大潜力。

像GitHub Copilot、OpenAI的Codex、ChatGPT等工具能够提供即时的编码建议,自动完成复杂的代码段,甚至根据自然语言描述生成整个程序模块,极大节省了程序员的开发时间。此外,AI还能辅助非专业开发者入门编程,将门槛降低,扩展了编程的用户基础。不可否认,这种技术的巨大便利使众多开发者迅速转向AI辅助,提高工作效率。一些业界声音表示,大规模利用AI工具甚至将成为“时代的必然”,不使用AI的开发者可能面临被时代淘汰的风险。拒绝AI的编程者心声:保持思考不被替代在Hacker News的讨论里,有位用户坦言自己只使用PyCharm内置的基本AI代码补全功能,并未信任让AI完整编写函数,甚至没有深入了解所谓的“Agent”工具,表现出明确的戒备心态。另一位用户则公开表示,“如果这意味着我被时代抛下,我欢迎抛下”,以坚定姿态表达了依赖自己大脑解决问题的决心。

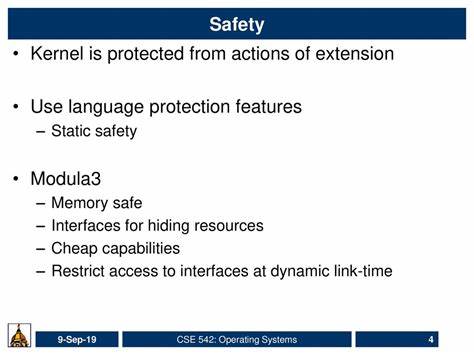

这种声音并非孤立。多位开发者强调不希望将思考和解决问题的过程外包给机器,害怕因此导致认知和技能的退化。他们视编码为思维训练的重要手段,担忧过度依赖AI会让自己的技术能力逐渐钝化。通过亲自推演思路、手动打字、深刻理解代码逻辑,成为他们坚持拒用AI的关键原因。AI编码是否会导致创新停滞?有人表达了对AI普遍化影响编程生态的忧虑。LLM的训练数据通常着眼于已有的大量开源项目,擅长生成稳定可靠的“标准答案”,但这是否会让开发者更倾向于使用成熟的框架和工具,忽略了对前沿技术和创新的探索?或许AI的泛用便利会令新技术的采用和推广受阻,长远来看可能阻碍整个软件生态的发展和演进。

这样的担忧呼吁大家不仅看到AI带来的效率提升,也要关注它对创新动力潜在的负面影响。AI是工具还是依赖?折衷的实用主义观点在讨论中,许多使用者持较为理性的态度,将AI定位为辅助思维的“橡皮鸭”或“搜索引擎升级版”。他们不完全依赖AI生成代码,而是把它当作检查思路、验证方案的参考,最终仍需自己判断和调整。这样的工作方式既享受了AI带来的便捷,也保持了对代码质量和技术本质的掌控。这种平衡方式无疑是多数人现阶段的主流选择,体现了对AI工具的务实态度。不使用AI的开发者如何看待职业发展?选择不使用AI的开发者面临的挑战显而易见。

一方面,AI工具的广泛应用确实提升了编程效率,某种程度上拉开了与不使用者的生产力差距;另一方面,他们相信通过对底层原理的深入理解和扎实的工程基础,能够在面对复杂问题时更灵活地应对。对他们而言,职业发展不仅是速度与量的积累,而更注重解决问题的深度和创造性。尽管不使用AI可能错失短期红利,但他们愿意在知识厚度和思维能力上持续耕耘,期待长期价值的体现。传统知识与新技术的融合挑战不可忽视的是,当今编程环境日益复杂,掌握新工具成为必要技能。对此,一些不使用AI的开发者并非完全排斥,而是对学习新技术保持开放,只要不影响自己的技术路线和思维方式。部分观点提示,若有坚实的工程基础,未来学习并使用AI辅助工具并不困难,也不必急于追赶潮流。

保持技术自主权与选择权成为他们珍视的精神资产。行业未来:AI辅助编码是趋势但非绝对未来展望中,AI辅助编码的地位无疑会越来越稳固,工具会更加智能、集成化,为开发者提供更多元化支持。与此同时,也需要理性看待技术变革带来的社会与文化影响,避免过度依赖形成的技能退化和创新停滞。开发者社区的多样声音提醒我们,技术进步应服务于人类思考与创造,而非替代。编程将继续是人机协作的典范,未来成功的程序员会是在保有深度思考能力的基础上,善用AI辅助工具的“融合型人才”。结语当我们在热议AI编程工具如何改变行业现状时,回顾那些选择不完全依赖AI的传统开发者群体,他们的声音同样值得重视。

这些开发者用自己的实践提醒我们,编程的核心不仅是快速完成任务,更是锻造解决问题和逻辑思维的能力。无论技术如何革新,初心不变的那份钻研精神依然是程序员永恒的品质。未来编程的道路上,无论选择借助人工智能还是坚守传统思维,最重要的是保持对技术本质的理解,对问题的深刻洞察,以及对职业理想的执着追求。