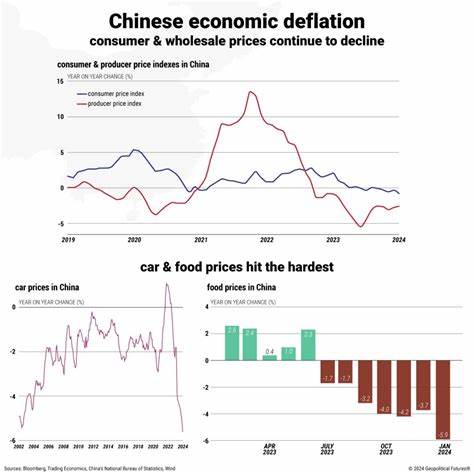

在过去的三十年中,中国经历过三次重大通货紧缩,每一次都对经济产生了深远的影响。如今,中国正面临又一次通缩的压力,如何有效应对是全球经济关注的焦点。通过分析历史经验和现有的经济状况,我们可以为中国未来的经济政策提供一些有益的建议。 通货紧缩通常是指物价水平普遍下降的现象。在经济学上,通缩往往伴随着经济增长的放缓,消费者信心的下降以及企业利润的减少。这一过程可以导致一个恶性循环:消费者因预期未来价格进一步下跌而推迟消费,企业在收入减少的情况下削减投资,进一步抑制经济增长。

回顾历史,中国经历的几次通缩都与“资产负债表问题”密切相关。在经济增长放缓的背景下,企业和家庭的负债水平相对较高,而资产的贬值使得偿债负担加重,从而形成了阻碍经济复苏的障碍。解决这些资产负债表问题,成为了中国经济走出通缩泥潭的关键。 在本轮通缩压力的背景下,首先,中国需要采取有效的货币政策。降低利率是刺激经济的常用手段。通过降低借贷成本,企业和家庭将更容易获得资金,从而对消费和投资产生积极影响。

不过,仅仅依靠降息可能不足以解决根本问题,必须结合其他政策手段。 其次,政府应当加大对基础设施建设的投资。历史上,基础设施投资被证明是拉动经济增长的重要引擎。在当前通缩压力下,增加公共投资,尤其是在交通、能源和信息技术等领域的投资,可以有效刺激经济增长,同时为未来的消费和投资打下基础。 再者,加强消费刺激政策同样至关重要。面对通缩压力,消费者的信心往往会受到影响,导致消费意愿降低。

政府可以考虑通过减税、发放消费券或直接补贴等方式,鼓励消费者提高消费支出。此外,促进房地产市场的健康发展,也是刺激消费的重要途径。通过保障性住房和租赁市场的政策支持,可以在一定程度上提振居民的消费信心。 在全球化的今天,中国经济的波动不仅影响国内市场,也对国际市场产生重要影响。因此,加强与其他国家的经济合作和交流也显得尤为重要。尤其是在当前全球经济动荡不安的背景下,通过积极参与国际贸易、吸引外资和发展对外投资等方式,中国可以获取更多的经济增长动力。

另外,加强金融监管,防范金融风险也是当前的重中之重。随着经济的逐渐放缓,企业和金融机构的风险意识可能下降,导致盲目扩张和过度借贷的现象加剧。因此,政府必须加强对金融市场的监管,遏制高风险业务的扩张,确保金融系统的稳健运行。 与此同时,必须关注社会稳定与民生改善。在通缩的压力下,失业率可能上升,收入水平可能下降,这将直接影响社会稳定。政府应当加大对社会保障体系的投入,确保失业人员和低收入群体的基本生活需求得到满足。

同时,提供职业培训和再就业机会,也是减少失业对社会影响的重要途径。 总的来说,中国在面对当前的通缩压力时,不仅需要采取货币和财政政策的组合,还要通过促进消费、加大基础设施投资、加强国际合作和金融监管等综合措施,以确保经济的稳定与持续发展。历史告诉我们,成功走出通缩的困境并非易事,但通过科学合理的政策组合,中国有望实现经济的稳健复苏。 展望未来,中国经济的恢复不仅关乎国内发展,也将对全球经济产生深远的影响。在这个过程中,建立一个更加开放、包容和可持续的经济体系,将是中国面临的重要任务。无论是经济政策的制定,还是社会保障的完善,都需要在保持经济增长与促进社会公平之间找到一个平衡点。

只有这样,中国才能在日益复杂的全球经济环境中,保持竞争力,实现可持续发展。 总结而言,在应对通缩的挑战中,中国政府需结合历史经验与现实情况,制定切实可行的政策,加强国内外合作,通过多方面的努力,推动经济走出低谷,实现全面复苏。这不仅是中国经济转型的关键时刻,也是实现高质量发展的重要机遇。