中国的货币刺激:能否有效对抗通货紧缩? 近年来,中国经济面临多重挑战,通货紧缩的风险逐渐上升。为了应对这一严峻形势,中国中央银行出台了一系列货币刺激政策,试图提振经济并阻止通缩的发生。然而,这些政策是否能够达到预期效果、有效遏制通货紧缩,仍然是一个悬而未决的问题。 首先,让我们看看中国当前的经济现状。随着新冠疫情的影响逐渐减弱,全球经济开始复苏,但中国的经济复苏却显得缓慢。消费需求疲软,企业盈利下降,加上房地产市场的持续低迷,使得经济增长面临严峻挑战。

面对这种情况,通货紧缩的阴影重新笼罩在中国经济的上空。 通货紧缩的出现,通常意味着物价水平的普遍下降,这对经济发展是极为不利的。在通缩环境下,消费者和企业往往会推迟消费和投资,造成经济扩张乏力,企业收入减少,进一步导致失业率上升。经济陷入这种恶性循环后,恢复增长将变得更加困难。因此,防止通缩,保持物价的稳定,成为政策制定者的重要任务。 为了对抗通缩,中国中央银行在近期实施了一系列货币政策宽松措施。

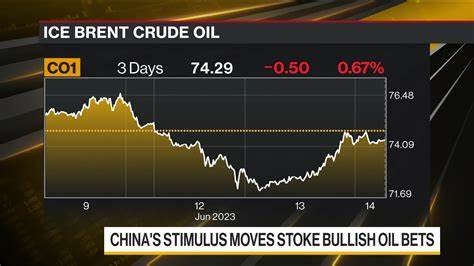

这些措施的核心是降低利率和银行准备金率,以便向市场提供更多流动性。根据最新的数据,中国中央银行将7天逆回购利率下调了20个基点,降至1.5%。同时,银行的准备金率也有所降低,这将鼓励银行放贷,为经济注入新的活力。 其中,降低抵押贷款利率被视为一项关键政策。由于房地产市场在疫情期间受到重创,许多房地产企业面临资金短缺困境。通过降低抵押贷款利率,中央银行试图刺激购房需求,恢复房地产市场的活力。

这无疑是一个积极的信号,但市场反应却仍然趋于谨慎。 与此同时,涌入股市的资金也在类似政策的推动下呈现上升趋势。以往,由于市场的不确定性和整体经济环境的疲软,投资者对市场持观望态度。然而,随着更多资金进入市场,股市的回暖势头开始显现,给经济注入了信心。 然而,尽管一系列货币政策出台,但经济复苏的路途并非一帆风顺。首先,降低利率和准备金率虽然可以短期内提升市场流动性,但若缺乏实质性的经济增长和消费复苏,这些政策的效果可能会大打折扣。

此外,过度的货币刺激还可能导致资产泡沫,并增加金融风险。 更值得关注的是,外部环境的不确定性可能加剧中国经济的压力。例如,全球供应链的变化、贸易摩擦的加剧、以及其他国家货币政策的调整,都可能对中国经济产生深远影响。特别是在全球经济复苏不均衡的背景下,中国经济要想实现独立的强劲增长,任务艰巨。 除了货币政策,政府在财政政策上的积极作为也不可忽视。例如,加强基础设施建设、提升公共服务投资,以及出台减税降费政策,都有助于刺激内需,推动经济复苏。

应对通货紧缩的挑战,不仅需要货币政策的调节,更需全方位的政策配合。 对于未来的展望,中国中央银行和政府的决策者们必然会密切关注经济数据走向。他们必须保持政策的灵活性,根据经济运行情况适时调整策略。这不仅涉及货币政策的落实,还包括财政政策的协调,以确保政策组合的有效性。 总之,面对通货紧缩的威胁,中国的货币刺激政策是一个重要的应对工具。然而,政策的有效性还需依赖于经济的基本面恢复,以及外部环境的改善。

只有各项政策齐心协力,共同作用,才能真正促使经济走出困境,实现可持续发展。这一过程必将面临挑战,而政策制定者的智慧与决断,将成为关键所在。 未来的中国经济,将在怎样的转变中继续前行,值得我们拭目以待。