在喧嚣的市场和复杂的经济环境中,中国正面临着一个不容小觑的问题:通缩的阴影正悄然逼近。这一经济现象——通缩,简单而言就是物价水平的普遍下跌,可能会对经济复苏产生深远的影响。最近,越来越多的经济学家和市场分析师表达了对中国经济未来的忧虑,认为如果不采取果断措施,中国可能陷入通缩螺旋之中。 随着经济增长放缓和消费者信心下降,许多人开始惊觉,消费不足的迹象已悄然显现。根据国家统计局的数据,中国的消费者物价指数(CPI)在过去几个月中增速明显放缓,甚至出现了负增长的趋势。这意味着,消费者在购物时所花费的金额正在减少,普遍的物价下跌可能使得企业收入缩水、生产投资意愿降低,从而引发更深层次的经济问题。

在这种背景下,企业和消费者的预期都变得相对悲观。企业在面对持续的价格下跌时,往往会选择削减投入和裁员,以降低运营成本。这不仅影响了企业自身的生存,也进一步加剧了市场需求的萎缩。在经济学中,这种情况被称为“通缩螺旋”,即物价下降导致消费减少,进而导致生产下降,最后又回到物价进一步下跌的循环中。 与此同时,房地产业的持续低迷也在加剧通缩的趋势。近年来,由于多项政策的调控和市场信心的不足,中国的房地产市场经历了严峻的挑战。

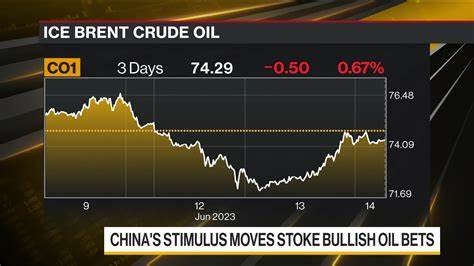

部分地区房价不断下滑,发展商和购房者对未来的预期愈加悲观。房地产是中国经济的重要支柱之一,房市的低迷无疑对整体经济造成了负面影响。 在这一背景下,许多国家的央行已经意识到通缩的风险,并采取了相应的货币政策来刺激经济。然而,中国央行在这一问题上的举措则显得尤为谨慎。一方面,中国面临着外部经济不确定性的压力,比如国际贸易形势以及全球货币政策的变化,另一方面,内部的债务风险和金融稳定的考量也让政策制定者们在采取进一步刺激措施时小心翼翼。 那么,北京将如何应对可能的通缩局面?专家们认为,需要采取一系列多管齐下的策略。

一方面,促进内需是关键。政府可以通过加大公共投资、扩展基础设施建设、提高居民收入等措施,来推动消费的回升。同时,提升社会保障水平和减轻税负也可以帮助提振消费者的信心,从而刺激消费。 另一方面,货币政策的适度宽松也是应对通缩的重要手段。适度降低利率,增加市场流动性,能够有效支持企业融资,从而鼓励投资和消费。此外,央行还可以考虑积极运用逆周期调节工具,如定向降准,向符合条件的企业提供必要的资金支持,以减轻其融资成本的压力。

与此同时,政府需要密切关注市场舆论,及时传递积极的经济信号,以增强消费者的信心。通过各种渠道宣传国家经济复苏的信心,能够对市场情绪起到一定的提振作用。消费信心的恢复对于市场活力的恢复至关重要。 在全球经济格局日新月异的今天,中国的经济复苏并非易事。如何在复杂的国际环境中保持经济的稳定增长,实现从“高速增长”向“高质量发展”的转型,将是中国决策者们面临的重大挑战。尽管挑战重重,但中国在面对经济问题时展现出的韧性也不容忽视。

历史经验表明,中国可以在逆境中找到突破口,从而走出困境。 未来几个月将是观察中国经济走向的关键期。无论通缩的阴影是否会如影随形,政府的政策选择和市场的反应都将对此产生深远的影响。而在这一过程中,如何平衡短期刺激与长期发展的关系,将是政策制定者必须面对的重要课题。中国经济的稳定与复苏,不仅关乎国内民生,也牵动着全球经济的动向。 总之,通缩的阴影虽然笼罩着中国经济,但无论挑战多大,保持政策的灵活性与适应性,才能够让中国经济在风云变幻的市场中,寻找出路,迎接新的增长。

在这一过程中,所有人的智慧与努力都显得尤为重要。政府、企业与消费者之间的良性互动,将是拉动经济复苏的核心动力。希望在不久的未来,中国的经济能重新焕发活力,走出通缩的困境,迈向更为光明的未来。