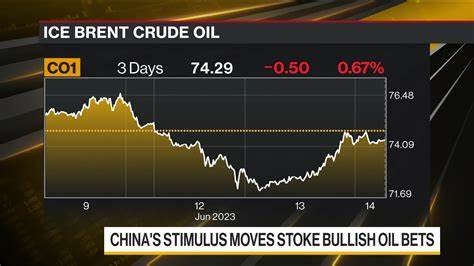

在面对持续的经济放缓和全球不确定性影响之际,中国政府正在加紧推进一系列政策措施,旨在提振经济。然而,尽管政策力度有所增加,但并未出现被市场普遍期待的大规模“枪炮”式刺激措施。这让市场参与者一方面感到宽慰,另一方面也对经济复苏的速度和强度心存疑虑。 中国是全球第二大经济体,在经历了新冠疫情的严重冲击后,经济复苏的道路并不平坦。尽管2023年上半年中国的GDP增速有所回升,但依然低于预期,增长的动力显得不足。例如,消费市场的复苏步伐相对缓慢,制造业和出口也面临着外部需求疲软的挑战。

为应对经济增长放缓的压力,中国政府近日宣布了一系列促进经济增长的政策措施。这些措施涵盖了多个领域,包括基建投资、房地产支持、消费刺激以及税收减免等。其中,基础设施投资被认为是短期内推动经济增长的重要手段,政府计划加大在交通、能源和数字基础设施领域的投资力度,以期有效拉动内需。 房地产市场的复苏也是政策关注的重点。近年来,中国房地产行业经历了多次调控,导致市场冷淡。为了解决这一问题,政府通过放宽购房政策、降低贷款利率等方式,试图重新激发购房者的信心。

此外,政府还鼓励企业加大对房地产项目的投资,从而稳定市场预期。 在消费方面,虽然国人消费潜力巨大,但消费信心受到了多方面因素的制约。政府推动消费的举措包括降低税费、发放消费券以及促进旅游、餐饮等行业的复苏,希望通过这些措施激励民众的消费意愿。同时,随着居民收入水平的提高,消费结构的升级也成为一个不容忽视的趋势。政府对绿色消费和高科技产品的支持,不仅能推动经济增长,还有助于实现可持续发展目标。 尽管当前政策措施的出台显示出中国政府在促进经济增长方面的决心,但市场广泛关注的是这些政策能否产生实际效果。

由于疫情后复苏的复杂性以及国际市场的不确定性,经济学家普遍认为,虽然政策力度加大,但缺少大规模的“枪炮”式财政刺激,可能会限制复苏的幅度和速度。 未来,政府可能还会采取更多的灵活措施来应对经济下行压力。例如,继续稳健的货币政策,适时调整利率和存款准备金率,以引导市场流动性。同时,政府也可能会在国际经济环境变化之际,采取适度的外贸政策,来保障出口的稳定,进一步提升经济韧性。 与此同时,民间的投资信心和外资的引入也将是经济复苏不可或缺的因素。政府必须加强对企业的支持,改善营商环境,以吸引更多的国内外投资。

同时,推动科技创新和产业升级,将为未来的经济增长提供持久动力。 总的来说,中国政府在推动经济复苏的过程中,采取了更加积极的政策措施,旨在应对短期内的经济挑战。然而,缺乏大规模的“枪炮”式刺激意味着政策效果的显现可能需要时间,经济复苏的道路依旧充满挑战。市场参与者在关注政策动向的同时,也需保持理性与耐心,以应对未来可能出现的各种不确定性。 在这个充满变革与挑战的时代,中国经济的未来仍然值得期待。通过不断深化改革,扩大开放,增强经济韧性,中国将能够在全球经济格局中保持重要的地位。

尽管前路漫漫,但只要政策得当,经济实现稳健增长的目标并非遥不可及。