城市化作为人类社会发展的重要标志,贯穿了几千年的历史进程。从古代美索不达米亚苏美尔文明的兴起,到现代全球城市群的繁荣,城市不仅是人口聚集的区域,更是文化、经济、政治和技术创新的核心。近年来,学者们利用数字技术将历史城市数据空间化,构建了涵盖公元前3700年到公元2000年长达6000年的全球城市人口数据库,为探索城市化的历史轨迹和空间格局开辟了新途径。通过这一数据集,我们能更清晰地了解各个时代城市人口分布的变化、城市规模的演进以及城市与其地理环境的关系。数据集的构建基于两大重要学术成果:特提乌斯·钱德勒的《四千年城市增长》和乔治·莫德尔斯基的《世界城市:公元前3000年至公元2000年》。这两部著作凭借详实的人口统计、历史记录和考古数据,为全球主要城市提供了人口估算。

通过将这些资料数字化、标准化并赋予地理坐标,研究者实现了历史城市人口的空间映射,填补了过去全球历史城市分布缺乏空间精度的空白。 钱德勒的研究为6000年城市人口趋势提供了基础数据,尽管其数据涵盖时间和地域存在稀疏性,但其细致的方法和整合了多渠道信息(如人口普查、旅行者日志、税收文件等)使得这一数据成为城市历史研究的重要资源。钱德勒以特定时间节点选取较大城市,根据当时可用的多项线索推算人口规模,尽可能还原城市当时的社会经济状况。莫德尔斯基则推动了对早期城市的关注,重点研究了约公元前3500年至公元1000年间的古代城市,尤其是苏美尔、东亚及欧洲-地中海地区的城市扩展,并且通过遵循Zipf定律,合理推断了城市规模的层级关系,为跨时代的城市人口比较提供合理基础。 城市人口空间化过程面临诸多挑战,诸如古今城市名称的变迁、重复的地名、多源数据之间的差异,以及考古和历史数据的时空间隙。这些困难促使研究者采用多数据库辅助,包括GeoNames地理数据库、考古遗址数据库和盖蒂地理名词表等,结合人工校验确保地理坐标的精准匹配。

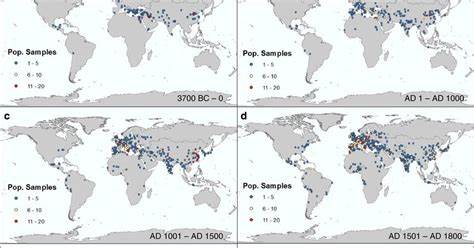

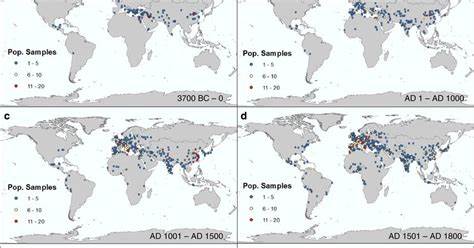

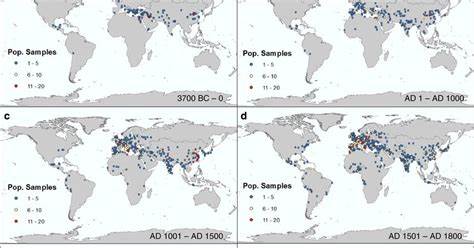

此外,空间数据的可靠度也被系统地评估,为后续研究者筛选合适的数据级别提供便利。尽管该数据库在时间和空间分布上仍存在局限,诸如部分地区数据稀少以及只有城市点位信息而无城市边界,但其仍为多学科领域提供了宝贵的城市化长时序数据资源。 通过对数据的空间分析,可以观察到古代城市起源多集中在肥沃农业区,比如美索不达米亚河流谷地,支持了城市起源与农业生产力紧密相关的学术假说。城市在人口、经济活动与环境交互中展现出复杂演变,伴随技术进步及社会结构的变化,城市规模和分布逐步扩大。公元1500年以后,全球城市重心呈现由东方向西方的转移,反映了经济贸易、殖民扩张等历史大趋势。进入现代,特别是工业革命及20世纪全球化推动了城市爆炸性增长和多中心化趋势,城市化步伐显著加快。

通过该空间化历史数据集分析,不仅能描绘城市人口分布的地理变迁,也能感受到城市发展与自然资源、地理环境之间的内在联系。 长期来看,城市化并非均匀推进,而是受诸多因素影响出现波动甚至衰退。战争、瘟疫、自然灾害等均可能导致城市人口骤减或迁移。例如,某些历史时期的城市显著衰落反映了跨时代社会经济动荡的痕迹。反观当代,人类已经成为以城市为主要栖息地的物种,理解过去城市的形成、扩展与消退机制,对于预测未来城市化趋势和应对资源与环境挑战具有重要意义。当前全球面临气候变化、土地资源紧张和人口压力,历史城市化数据可以为政策制定和城市规划提供经验教训和深刻洞见。

数据集的开源和易用性使其在地理学、历史学、社会学、生态学等领域受到广泛关注。通过R语言等统计工具整合分析,为研究者定量探索城市人口增长模式、区域差异和城市发展周期提供便利。同时,数据中的可靠性评级帮助降低研究中的地理误差风险,提升研究结论的科学性。未来,结合考古新发现、遥感技术和历史档案,可以进一步填补数据空缺,提升空间和时间分辨率,构建更全面的城市演化模型。 在全球范围内,从公元前数千年至近现代,城市一直是人类文明的核心载体。数字化和空间化的历史城市数据为我们打开了时空的窗口,让人们感受到跨越千年的文明脉络与空间连结。

城市并非孤立存在,而是与周边环境互动生成的复杂系统,每一次城市人口的增长或缩减,都映射出经济、环境、技术和社会结构的深刻变迁。展望未来,深刻理解城市化的长期历史经验将有助于人类更好地规划可持续城市发展,实现社会进步与生态保护的双赢。