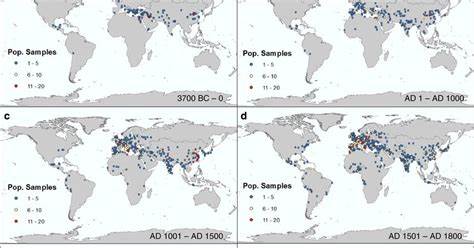

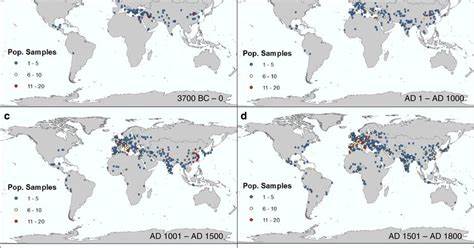

城市,作为人类聚集、生产和文化创造的中心,历经数千年的演变,深刻影响了社会结构与环境景观。关注3700年前至2000年间的全球城市空间分布,不仅能洞察古代文明的兴衰变迁,也能追溯现代城市化根源。全球首个将这段漫长时期内主要城市人口数据空间化的研究,为学界提供了宝贵的历史城市化视角。历史上,城市起源多关联于农业发达地区。最早的城市多诞生于美索不达米亚,即现代的科威特和伊拉克一带,这反映了肥沃土地对人口及社会集聚的促进作用。然而,长期以来这一假说缺乏系统实证检验。

通过数字化、清洗并地理编码历史文献与考古数据,研究人员巧妙整合了两个主要来源——特朗普著作《四千年城市成长历史人口普查》和乔治·莫德尔斯基的《世界城市论》,构建了时空详尽的城市人口数据库。这一数据集涵盖了1599个城市位置和数万条人口数据,并针对地理定位的不确定性,设计了严格的可靠性评级体系,为研究者筛选及分析提供保障。多元的数据获取方式包括古文献、考古调查、人文统计、旅行家笔记及城市历史记录,融合不同历史阶段的估算技巧,例如通过面包销售量估计人口,或依据城市墙扩展推断人口密度。尽管数据存在空间及时间上的不均衡,尤其是古代亚洲、非洲、美洲城市信息稀缺,但整体数据呈现了明显的历史轨迹。全球人口中心随时间由近东地区渐向西转移,再于1500年后逐渐向东方移动,暗示文明兴盛与社会经济重心的变动趋势。城市定义因时因地而异,古代的城镇尺度与现代不可同日而语,人口统计口径、城界范围随社会发展不断演变。

因此,在比对不同文献数据时,需要结合地理、历史及社会背景,避免简单直接比较。数字化和空间化的过程充满挑战,因大量城市名称更迭、同名重复、地理界限不一而导致自动匹配困难,研究团队通过人工校对结合多源比对,提升了地理定位的准确率。这使得数据不仅仅停留在表格层面,而具备了可在GIS等空间分析工具里应用的潜力。通过分析长期城市人口变迁,揭示了城市增长与资源利用、地理环境之间的复杂关系。城市不仅是人口集聚点,更是文化交流、经济创新及社会组织的枢纽,理解其历史演变为现代城市规划提供了借鉴。近现代时期,城市化进程加速,人口门槛和城市定义随工商业革命和现代交通技术变革而调整。

模型显示,超过20,000人口的城市在古代稀少,而2000年时,具有数百万居民的大都市屡见不鲜。数据库的建立促使对于早期城市化模式的新兴趣,研究人员开始从全球视野探讨城市兴起的动力机制,不再局限于局部文明研究。同时,该数据集对灾难响应、人类生态影响评估、以及未来城市脆弱性分析等多领域均具重要指导价值。随着数字人文、地理信息系统等技术深化应用,未来还可通过进一步填补时空空白、引入城市面积及功能数据,提升历史城市化研究的分辨率。综合来看,跨越六千年的城市空间化数据不仅填补了历史城市人口研究的空白,也极大推动了地理学、考古学、历史学及环境科学的交叉融合。面对21世纪城镇化的挑战,深刻理解城市成长的历史脉络对于构建可持续、宜居的未来城市格局至关重要。

。