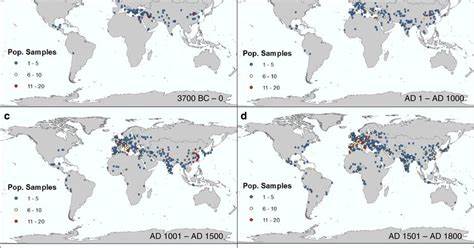

城市作为人类文明的重要载体,承载了无数历史故事与社会变迁。从古代美索不达米亚萌芽的第一个城市,到现代全球超级都市的繁华,城市的演变是理解人类社会结构和文化发展的关键。全球范围内6000年的城市化进程不仅反映了社会经济的演进,更揭示了人类与自然环境互动的复杂关系。对这一漫长时代跨度的城市化进行空间化研究,有助于我们深刻了解城市如何成为现代人类生活不可或缺的一部分。城市的空间分布与规模变化,是评估经济、文化、人口迁移及生态环境影响的重要窗口。通过空间数据的数字化与地理编码,研究人员得以描绘出古今城市人口变化和地理扩展的全景画卷。

历史数据的整理与空间化不仅解决了学界长期缺乏全球系统、时空连贯性城市人口数据的问题,也为跨学科研究奠定了坚实基础。历史上城市如何分布,人口如何增长,城市如何影响其周边区域环境,这些问题已成为当前城市研究的重要方向。通过融合历史学、地理学、考古学和数据科学的方法,我们能全面地观察和分析城市的发展轨迹。早期城市多集中在肥沃的农业区,地理环境对城市群的形成起到了至关重要的作用。城市通常建立在具备丰富资源、交通便利的地区,这不仅促进了人口集聚,也推动了经济与文化的交流与发展。考古资料和历史记录显示,古代城市如苏美尔地区的乌鲁克和乌尔,以及埃及的孟菲斯,都位于农业高度发达的地区。

随着时间推移,城市的定义和规模标准经历了变化,反映出不同文明对城市内涵的认知差异。古代时期,城市的人口门槛相对较低,往往指人口超过1万的定居点;而进入现代,百万级以上人口规模的超大都市成为衡量城市化进程的重要标志。通过对城市人口数据的收集整理,研究者发现城市化呈现出非线性和周期性发展的特征。部分历史时期,由于战争、自然灾害或社会动荡,城市人口出现明显波动甚至衰退,而和平与经济繁荣的时代,则见证了城市快速扩张。研究也表明,城市群结构和等级体系往往服从幂律分布,比如第二大城市人数约为最大城市的一半,这种规律在不同文明和时代均有所体现。数据的空间化处理挑战巨大,尤其是由于历史时期地名变迁、行政划分不同及地理坐标缺失等问题。

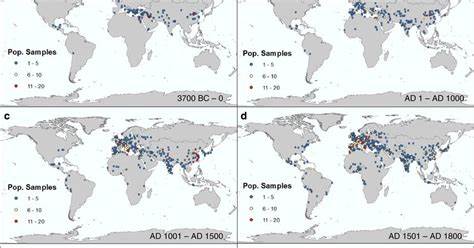

通过结合多种数据源,如历史文献、考古地点数据库以及现代地理信息系统,研究团队成功为1600多个城市建立了空间定位,并对其人口数据进行了标准化。地理编码的准确性被详细评估,建立了三层可靠性等级,方便后续研究者根据需求筛选数据。虽然数据存在地域和年代上的不均匀分布,如南美、非洲和南亚地区的古代城市数据较为稀缺,但整体趋势仍显示出全球城市人口中心不断移动的轨迹。从美索不达米亚起点向西迁移,再在近现代向东方回转的路径,反映了人类社会迁徙和经济势力转移的历史轨迹。长期的城市发展不仅催生了复杂的社会结构、技术创新和文化交流,也对自然环境造成了深远影响。城市用地扩张、资源消耗与环境污染等问题,在不同历史阶段呈现出不同程度的挑战。

理解古代城市如何与农业、资源和自然环境共生,对于解决现代城市面对的可持续发展问题具有重要意义。此外,从全球视角对比不同文明的城市化进程,有助于揭示经济制度、社会结构与城市演变之间的内在联系。例如,封建社会与殖民体系下的城市成长模式,区别于现代工业化推动的城市集聚过程。尽管这些历史数据存在一定的不完整性和误差,基于已有数据的空间数字化成果为研究者打开了新的分析维度。它不仅支持对城市空间分布的地图可视化,更为数量分析、模型构建和趋势预测提供了坚实的数据基础。未来,结合考古新发现、人口统计更新和遥感技术,全球城市化的历史图谱将更加细致和准确。

城市不再是孤立的点,而是地理、经济和社会网络中的动态节点。通过跨时间、跨地域的城市人口数据对比,相关领域的学者可以深入探讨城市兴衰的驱动因素、城市网络的形成机制以及城市化对全球环境变化的作用机制。历史上城市化的空间特征也为今后规划和政策制定提供了参考依据。在当代城市化迅猛发展的时代,借鉴历史经验既是对未来发展路径的启示,也有助于避免重蹈覆辙。纵观6000年的人类城市化史,是人类社会智慧积累和文明进步的见证。透过空间化数据的镜头,我们不仅看到了城市数量与规模的变化,更洞察了城市与人类活动、自然环境深刻而复杂的互动关系。

城市作为社会经济活动的核心,其多维度的发展轨迹将继续是未来学术和实践关注的重点。