在地球最深的海洋区域——海沟深渊,生命以令人惊叹的方式繁荣生长。近年来,科学家们在位于太平洋西北部的千岛-堪察加海沟与阿留申海沟的深渊区域,发现了迄今为止已知最深且最广泛分布的化能合成生命群落。这些生态系统完全依赖于化学能量,而非阳光驱动的光合作用,在超过五千八百米至九千五百三十三米的严酷环境中蓬勃发展,展现了生命对极端环境的非凡适应能力。化能合成是指生物体通过氧化无机化合物产生能量的过程,是深海热液喷口和冷泉生态系统中生物赖以生存的关键能量来源。过去,这种生态系统多见于较浅水域或地质活动频繁的区域,而海沟深渊中对其存在的证据极为稀少。然而,最新的深潜探险彻底改变了科学界对深海生命极限的认知。

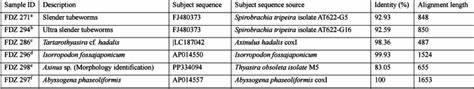

此次探险借助“奋斗者”号深潜器,在海沟底部进行的二十三次潜水调查中,首次发现了以丝状管虫和贻贝为主导的化能合成生命群落,这些生物处于极端缺氧、高压、低温且无光的环境里,依托含硫化氢和甲烷丰富的地质排放区存活。这些生命群落沿着两个海沟底部绵延超过两千五百公里,涵盖的生态系统类型丰富多样,从密集的管虫丛到贻贝聚集区,应有尽有。科学家们通过基因序列分析确定了这些生物的详细分类学地位,发现丝状管虫品种繁多,包括Lamellisabella、Polybrachia等多个属种,而贻贝类则涵盖了数种已知的化能共生体。这些生态系统不仅数量密集,个体密度惊人,丝状管虫每平方米可达五千多只,贻贝也达数百只,表现出极高的生物量。特殊的微生物群落形成了以化学合成为基础的食物链,推动深海生态系统的物质与能量循环。地质学和地球化学的研究揭示,这些生命依赖于地壳深处通过断裂带释放的甲烷和硫化氢。

甲烷的来源经稳定碳、氢同位素分析证实是微生物在沉积物中通过碳酸盐还原代谢产生的生物源甲烷,而非热解产生的热源甲烷。沉积物中同时发现了结晶的六水合碳酸钙(冰方解石),这是化能合成环境中微生物活动的标志物。甲烷在沉积物中大量存在,部分以甲烷水合物形式稳定存在,形成天然气水合物储层,这一发现为目前全球碳库的评估提供了重要新线索。研究指出,海沟底部的V形地貌成为有机质聚集的天然陷阱,丰富的有机沉积物通过海洋表层的高初级生产力及地震引发的斜坡输运不断补给,为微生物的甲烷产生提供了充足的底物。板块俯冲过程释放的构造应力促使甲烷沿断裂带向上迁移,形成底层冷泉,为化能合成生命群落提供稳定的能量和物质支持。这种代谢活动不仅维系了管虫和贻贝等古老物种的生存,也间接支持了多种异养性深海生物,如海葵、海参、砂蚕和多毛类等,表现出化能合成生物群落与深海食物网的紧密连接。

与以往认为深渊生物主要依赖海面有机颗粒垂直沉降的传统理论形成鲜明对比,最新发现强调了化学能在极深海域生物多样性和生态功能中的关键作用。此次研究也揭示了海沟环境中复杂而活跃的地球化学过程,对海洋深层碳循环过程具有极其重要的启示意义。深海微生物不仅能高效分解有机质并产甲烷,甲烷的长时间积累可能为俯冲带有机碳的存储提供一种新的机制,影响了全球碳的循环动态。科学家们推测,这种海沟底部的化能合成生物系统不仅限于千岛-堪察加和阿留申海沟,基于类似的地质条件,其分布范围可能广泛存在于全球其他深海海沟中,包括日本海沟和马里亚纳海沟。此前的勘探中也曾发现金属硫化物沉积和气体水合物,但真正生物群落的确认和生态系统研究尚属首次。更深入的长时间和跨区域考察,将有助于全面揭示海沟生态网络的结构、能量流动及其对海洋生物多样性保护和全球气候系统的影响。

技术上,此次探险采用的全深潜载人潜水器“奋斗者”号配备先进的高分辨率摄像系统和生物地质取样设备,突破了对超深海环境的直接观察和采样限制,为未来深海生态研究树立了新标准。综上所述,海沟深渊中繁盛的化能合成生命群落不仅扩展了人类对生命极限和生态多样性的认识,更从全球碳循环和气候变化的角度,开启了深海生态系统功能的新篇章。未来研究结合微生物学、地球化学以及生物地理学的多学科合作,将进一步揭示深海生命如何在黑暗与高压的极端环境中持续繁荣,对深海资源的可持续利用和环境保护提供科学依据。