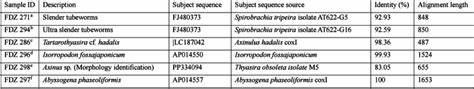

在地球表面,海洋的深度极限一直是科学探索的热点,尤其是涵盖了超过六千米深度的哈代深渊。最近一项由中国科学院深海科学与工程研究所与多国合作团队联合完成的科学考察,发现了迄今为止地球上最深、最广泛的化学合成生命社区,分布于西北太平洋的千岛-堪察加海沟与西部阿留申海沟的极端深处。此次发现不仅颠覆了科学界对于极端环境中生命形式的传统认知,还打开了一扇了解深海生态系统微生物与动物复杂相互关系的新窗口。哈代海沟,这些V形的地质裂谷作为有机物的天然聚集地,因其独特的地质结构和高生产力的表层生态支持着极为丰富的生命形态。过去,科学家虽然推测这些海沟中可能存在以化学合成为基础的生命群落,但实际的观测和采样记录却寥寥无几。此次借助人操潜水器“奋斗者”号进行的潜航作业,科学家成功探索到深达9533米的“最深速湾”,发现了由管足类多毛虫和双壳类软体动物主导的繁盛生物群落,范围横跨2500公里,证明了这些极限环境中生命的旺盛活力。

化学合成生态系统依赖于通过地质断层从深层沉积物中输送上来的富含硫化氢和甲烷的流体,这些流体为生活在海沟底部黑泥中的微生物提供了持续的能量源。通过碳氢同位素分析,科学家证实这些甲烷主要来源于微生物对沉积有机物进行的微生物还原作用,而非热解产生的热源。这些发现不仅明确了深海环境中甲烷的生物地球化学循环路径,也为理解深海微生物群落在碳循环中的作用提供了重要证据。相比于以往谱系有限的深海化学合成群落,当前研究揭示的群落拥有极高的种类多样性和生态复杂性。特别是管足类裙足虫家族中的四个主要属大量存在,它们通过与体内共生细菌的紧密结合,将化学能转化成有机物质,维持自身的生理活动。同时,围绕这些主导种类,还有多种游动性多毛虫和贝类等异养生物种群形成错综复杂的生态网络,集群规模远超之前在日本海沟及马里亚纳海沟发现的类似生态。

值得一提的是,这些生物群落分布于不同海沟之间,表明存在跨海沟的生物联系网络,其生态和进化动态值得进一步研究。深入对沉积物化学及气体成分的研究揭示,深层沉积物中盐水和甲烷的相态在超高压低温条件下稳定存在,部分甲烷以水合物形式储存,潜藏着巨大的潜在碳库价值。地质构造中的变形带和断层为富含甲烷的流体提供了上升通道,使得底部海床成为甲烷冷泉活动的集中区,也为化学合成生物群落提供了必不可少的栖息环境。当前研究提出,海沟底部的冷泉形成机制与较浅水深的裂缝喷口存在显著差别,后者通常依赖于俯冲带更深层的流体迁移,而底部冷泉更多来源于堆积有机物的微生物活性。大规模的生命群落不仅意味着这个深度极限的生态系统拥有可靠的化学能供应,也重新定义了哈代带生态系统能量获取的多样性,化学合成能作为一个重要能量来源,对海沟食物网结构和生态动态产生了深远影响。科学家注意到,这些以甲烷为主要化学能驱动力的生态系统可能向周边深海异养生物提供食物补给,促进了生物多样性的丰富和生态系统功能的多层次发展。

甲烷和硫化氢的释放不仅激活了深海的生物过程,同样为全球碳循环带来了新的认识。海沟深处作为一个活跃的微生物甲烷“工厂”,通过微生物甲烷生成作用锁定了大量有机碳,或以甲烷水合物形式储存于沉积物中,减缓了碳的再循环速度,实为碳库的重要组成部分。这一过程在全球碳循环模型中的作用尚未被充分考虑,未来的研究亟需将哈代带甲烷排放及其生态反馈效应纳入全球气候预测与地球化学模型。此次调查的技术创新也值得关注。借助“奋斗者”号潜入深海底部,搭载高分辨率摄像系统及采样设备,实现了对未知生态的精准定位和采样分析,开启了探索深海最大深度生命的新篇章。未来,结合更精细的地球化学测量和基因组学工具,将进一步揭示极端环境下生命的适应策略及其生态网络。

总的来看,这项研究不仅扩展了人类对地球最深海沟生态系统的认识,更加深了对极端环境微生物与宏观生命系统相互作用的理解。深入洞察这些深海化学合成生态的形成机制与演替过程,不仅丰富了海洋生物多样性的理论基础,也为寻找生命极限及类地生命形式研究提供了宝贵范例。未来在全球气候变化背景下,理解深海生态如何调控碳循环,对评估海洋碳汇及温室气体释放具有重要意义。伴随着深海技术不断进步,科学家们能够进一步揭开哈代环境中生物地球化学交织的秘密,厘定这一深邃生态系统在全球生态平衡中的角色与价值。