在当今数字化时代,广告已成为互联网生态系统的重要组成部分。广告不仅为网站和内容创造者带来收入,也推动了网络经济的发展。然而,频繁且侵入性的广告往往让用户感到厌烦,甚至影响正常的浏览体验。为此,全球近十亿用户选择使用广告屏蔽工具,希望能够减少骚扰、保护隐私并提升上网环境的友好度。然而,纽约大学坦顿工程学院近期发布的一项研究却对这一普遍认知提出了质疑。 这项由计算机科学与工程专业的博士生Ritik Roongta带头完成的研究通过分析美国和德国超过1200个广告样本,发现使用Adblock Plus“可接受广告”功能的用户实际上面临比未使用广告屏蔽工具的用户多出13.6%的问题广告。

这一发现挑战了广告屏蔽工具能够全面优化用户体验的传统观念,也引发了人们对于“可接受广告”标准和广告生态系统之间复杂互动的关注。 所谓“可接受广告”程序,是由Adblock Plus推出的一种折中方案,旨在平衡广告主的商业利益与用户对非侵入性广告的需求。通过维护一份经过审核的广告交换和发布商名单,允许某些被认为干扰较小的广告绕过广告屏蔽。然而,研究显示这一机制存在明显漏洞。虽然新加入“可接受广告”计划的广告交换投放了较少的违规广告,已有的广告交换平台则反而在检测到用户使用广告屏蔽时,增加了问题广告的投放量。 研究团队通过人工智能驱动的自动化系统,对广告进行了细致的分类,把“问题广告”归纳为七类:不适合未成年人的广告(如酒类和赌博推广)、冒犯性或显式内容、欺骗性健康与金融主张、利用暗黑设计进行操控的广告、破坏用户体验的广告、欺诈性活动及无适当披露的政治社会类广告。

该系统采用OpenAI的GPT-4o-mini模型,判定结果与人类专家判断一致率达到79%,保证了研究的科学性和准确性。 令人担忧的是,针对未成年人的不当广告尤为突出,约有近10%的广告违反了针对青少年的相关法规,这与使用广告屏蔽工具的初衷——保护弱势群体视角背道而驰。此现象表明,广告生态中的监管和自律机制尚未有效遏制不当内容流入,尤其是在面向对隐私高度敏感的用户群体时。 该研究进一步揭示,广告交换平台似乎能够感知用户开启了广告屏蔽功能,并可能故意投放更多问题广告。这种针对隐私保护者的差别对待不仅极具伦理争议,也可能成为一种新的数字指纹技术。一方面,用户保护隐私的努力无意中反而暴露了自身身份特征,使得他们更容易被广告系统追踪或识别,这被研究团队称为用户隐私的“隐形成本”。

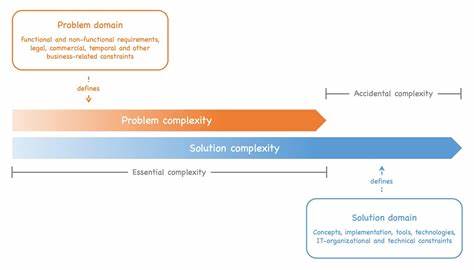

数字广告产业规模庞大,年营业额高达7400亿美元。然而面对广告屏蔽工具带来的巨大经济压力,网站运营者每年损失约540亿美元收入,近三分之一的网站不得不采取检测和反制广告屏蔽的技术措施。这在某种程度上加剧了广告主与用户隐私保护者之间的“军备竞赛”,使得广告生态环境日益复杂。 NYU教授Rachel Greenstadt指出,“‘可接受广告’和‘更好广告’等标签本质上具有误导性,它营造出用户体验得到明显提升的假象,但现实远非如此。”此前她与Roongta的研究也表明,许多流行的隐私增强浏览器扩展在性能和兼容性方面未能达到用户预期,表明隐私保护技术仍有较大提升空间。 这项研究不仅拓展了对广告屏蔽效果的认识,还提醒广大用户和行业从业者在技术选择和广告策略设计时需更慎重。

隐私保护技术应尽量避免被广告生态系统“识别”和利用,为用户提供真正的安全屏障,而广告主和平台也需要提升道德标准和内容审核力度,才能实现良性互动。 未来,随着AI技术的发展,自动化识别和筛选问题广告的能力将不断增强,有望帮助重塑广告市场秩序。同时,各方需共同推动法规完善,强化监管措施,保护未成年人的健康上网环境,防止操控性和欺诈性广告对用户的侵害。 对于普通用户而言,使用广告屏蔽工具仍然是减少不良信息干扰、维护上网体验的有效手段。但权衡利弊并理解其可能存在的局限性也至关重要。建议用户结合多重隐私保护手段,如浏览器隐私模式、网络安全软件及谨慎的上网习惯,共同构筑更安全的数字空间。

综上所述,纽约大学坦顿工程学院的新研究提醒我们:广告屏蔽工具并非万能,现有的“可接受广告”机制存在诸多弊端,甚至可能将隐私保护者暴露于更多问题广告风险之中。广告生态的良性发展亟需技术革新、行业自律与法规监管三管齐下,为用户打造真正安全、健康和尊重隐私的数字环境。