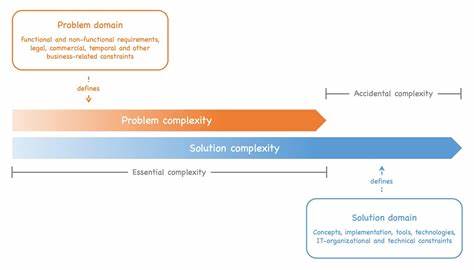

在现代软件工具的使用过程中,配置管理成为了用户与工具之间沟通的桥梁。不同的配置类型不仅决定了工具的表现效果,还直接影响用户的操作体验和结果的准确性。理解并区分本质配置与偶发配置,对于提高工具易用性、避免配置错误以及优化项目管理至关重要。本文将详细阐述本质配置与偶发配置的定义、特点、影响及其最佳实践,帮助读者深入了解这两类配置背后的原理,从而有效提升工具的工作效率。 本质配置根植于问题本身,它反映的是用户需求的核心内容,是任何软件工具必须执行的功能和任务。换言之,本质配置定义了用户希望工具完成的具体操作。

例如,使用Linux系统下的ls命令列出目录文件时,指定目录路径和文件显示格式等参数就是本质配置。用户无论是否选择,这些参数都决定了工具输出的结果是否符合预期。本质配置往往是用户配置时首先考虑的内容,因为它直观地描述了功能需求。本质配置的重要性体现在它具备不可或缺性和必要性,即工具如果不能完成这些配置所指定的任务,就无法满足用户的基本需求。 以代码优化工具为例,用户通过配置来启用特定的优化规则,如循环展开、死码消除等,这些配置体现了用户希望优化的方向和程度。又比如构建工具中,配置编译输出路径和目标格式,也是本质配置的典型表现。

再比如代码检查工具(linter),用户通过配置指定需要检查的规则集合,从而决定工具应该报告哪些类型的问题。这些配置信息直接关联着工具提供的结果的正确性和实用性,因此,用户必须清楚地传达其需求。 相较之下,偶发配置源自工程师设计或实现过程中的额外需求,是为了让工具在特定环境下能够正常运行所必须的信息,但并非用户核心意图的一部分。偶发配置虽然不反映用户希望完成的功能,而是工具正确执行功能所依赖的环境或参数信息。偶发配置的典型特点是容易引发混淆,且一旦配置出错,工具可能无法正常工作而导致用户难以理解错误原因。 举例来说,在使用代码检查工具时,用户可能需要指定编程语言的版本号。

这看似无关软件执行什么任务,但对工具的解析和行为模式影响极大。如果工具被错误配置为旧版本语言,可能会误判语法,甚至导致错误提示。此类配置就是偶发配置。它要求用户提供环境相关的信息,且通常不会直接说明其对结果的影响,有时需要用户自行摸索或查询文档才能理解。 偶发配置带来的问题往往集中在用户体验的复杂性和错误排查的困难上。因为工具往往默认信任用户的配置数据,缺乏自动校验和反馈机制,一旦偶发配置错误,工具并不会主动指出问题所在。

用户只能被动感知结果异常,甚至误以为工具存在缺陷,从而增加支持请求和文档查阅的负担。此外,如果偶发配置存在默认值却未与实际环境匹配,则可能导致更隐蔽的不正确输出,增加问题的难度。 如何有效减少偶发配置造成的问题,是提升工具用户友好性的重要课题。一个良好的方法是引入自动检测机制,通过程序自动获取必要的环境信息,避免用户手动提供。这种自动化配置不仅减轻用户负担,也保证了配置信息的准确性和时效性。以跨平台路径处理为例,工具无需硬编码路径分隔符,也不必依赖用户指定具体平台,而是自动识别系统环境,智能处理路径格式。

此外,尽可能采用单一数据源原则,避免配置信息在多个位置重复出现,而导致同步困难和信息不一致。比如,如果语言版本等关键信息已经存储在项目的清单文件中,工具应优先读取此类权威信息,避免用户在多个配置文件中反复填写相同数据,从而减少偶发配置的出现和误配置的概率。 尽管自动检测方案不完美,支持手动覆盖依然必要,因为某些场景下用户可能有特殊需求或环境复杂,自动检测无法准确判断。这要求工具在设计上兼顾灵活性和智能化,既能提供合理默认值,也允许用户根据实际情况微调配置。 总结来看,本质配置是用户表达工具期望行为的手段,核心且必需,直接体现使用意图。偶发配置则是支持工具适应复杂环境而产生的额外配置,理想状态下应尽量自动化处理,减少对用户的干预和负担。

理解这两者的区别和关系,有助于软件设计者优化工具交互流程,减少配置错误,在提升用户体验的同时保障工具执行的准确性和可靠性。 在未来软件工具持续演进的过程中,关注配置的本质属性,尽可能减少偶发配置,以自动化和智能化方式管理环境差异,必将成为提升开发效率和用户满意度的重要方向。开发者应重视配置设计,确保配置项清晰、易理解,同时加强工具对异常配置的检测和反馈能力,降低因配置问题引发的困惑。用户也可以通过加深对配置本质的理解,更加有效地设置和管理工具,确保获得预期结果,从而在信息化时代实现更高效的工作成果和体验。