近年来,关于人民币将取代美元成为全球主要储备货币的讨论屡见报端,尤其是在西方媒体中,这样的言论频频出现,仿佛人民币已准备好颠覆美元的全球霸主地位。然而,深入分析中国官方的立场和实际行动后,我们会发现真实的情况远比许多西方媒体报道的更加理性和复杂。人民币国际化是一个长期且渐进的过程,中国明确表示希望在有序的前提下推行这一战略,而非急于取代美元的全球储备货币地位。 人民币国际化的目标与现状 中国国家主席习近平在中国共产党第十九次全国代表大会上多次强调,推动人民币国际化是中国经济战略的重要组成部分,旨在提升中国在全球贸易和金融领域的话语权。人民币国际化意味着人民币不仅仅作为国内交易的货币,更是国际贸易结算和投资的工具。不过,这一进程并不意味着短期内美元霸主地位将被动摇。

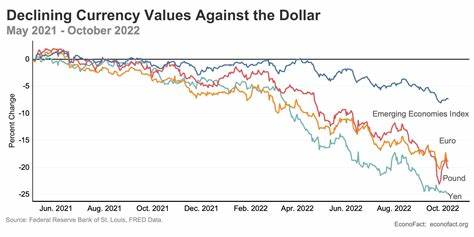

当前,美元仍然占据全球储备货币的绝对优势,绝大多数国际贸易和金融交易仍以美元计价和结算。 推动人民币在国际贸易中的使用主要集中在与中国密切经济往来的国家和区域,例如“一带一路”沿线国家。一些新兴市场国家出于规避美元制裁风险的需要,也开始尝试增加人民币结算的比重。但总体来看,这一比例依旧有限,人民币在全球外汇储备中的占比仍远低于美元。 中国的理性态度: 有序推进而非激进颠覆 虽然西方媒体常常将人民币国际化描绘得激进而充满威胁感,事实是中国官方在公开场合多次表明,推动人民币国际化必须“稳步推进”“有序实施”。习近平主席在多次讲话中强调,中国要保持经济和金融体系的稳定,不会轻易放弃美元这一国际主流货币体系下的核心地位,而是希望通过自身制度完善,逐步提升人民币的国际认可度。

中国政府也认识到,要实现真正的货币国际化,必须开放资本账户和金融市场,提高国际投资者的信任度和使用意愿。然而,当前中国仍在对资本流动保持相对谨慎,既要防范外部冲击对国内经济的影响,也要防止资本外流带来的风险。这种谨慎态度限制了人民币的自由兑换和国际储备货币的地位扩展。 西方国家眼中的人民币威胁与现实差距 西方媒体尤其是美国的主流媒体出于地缘政治和经济竞争考虑,多次渲染人民币“挑战美元霸权”的论调。这种叙述强调中国的全球崛起以及对美元霸主地位的潜在威胁,常使公众误以为美元的全球地位正在迅速瓦解。 然而,经济学家和金融专家普遍认为,全球货币格局的转变非常缓慢且充满不确定性。

美元作为国际储备货币的地位,根植于美国强大的经济基础、深度流动的资本市场及全球信任体系,而人民币则面临诸多结构性挑战,比如资本账户未完全开放、金融体系改革仍在推进中,以及法律和政策环境的透明度和稳定性有待提升。 此外,人民币国际化也受到中国自身战略制约。中国更关注经济的可持续发展和风险防控,而非践踏金融稳定为代价的货币霸权野心。当前,中国的政策更多体现在构建“人民币多元国际使用场景”,比如加强与贸易伙伴的货币互换协议、推动跨境电子商务人民币结算、推动区域金融合作等方面。 全球多极化金融体系的展望 尽管人民币短期内难以撼动美元的霸主地位,但人民币国际化的推进有助于构建一个更加多极化和多元化的国际金融体系。未来的世界货币体系可能不再是单一的美元霸权,而是多货币共存、相互补充的新格局。

这种多极化货币体系将增强全球金融稳定性,降低某一单一货币汇率波动对全球经济的冲击,同时为新兴市场国家提供更多金融工具和选择。中国则将在这一过程中扮演更加积极和建设性的角色,推动全球贸易和投资规则的完善,更加注重国际合作和共同利益。 总结来看,人民币国际化是中国适应全球化经济变化的必然选择,是提升国家软实力和经济影响力的重要路径。然而,中国并未将人民币的国际化视为对美元霸权的简单挑战,而是通过稳健的政策和有序推进,逐步拓展人民币的国际使用范围和深度。西方媒体夸大人民币取代美元的说法,更多是基于地缘政治竞争视角,而非反映中国的真实意图和国际金融实际趋势。 未来,随着中国金融市场改革的深化,资本账户的逐步开放,以及人民币使用环境的不断改善,人民币在国际金融体系中的地位或将稳步提升。

但这一进程将是渐进的、复杂的,需要全球经济环境的配合和多方合作。人民币并非美元霸权的激烈劲敌,而是一种推动全球货币体系多元化和更具包容性的力量。