美元作为世界储备货币的地位曾长期稳固,称霸全球金融体系多年。然而,近年来,美元的超高估值与美国庞大的国债压力使其地位开始动摇。美元霸权的逐渐谢幕,预示着一个全新全球货币体系的到来,这不仅关乎经济,也深刻影响国际政治、安全以及社会结构。美国多年来通过维持强势美元,享受了“超级大国的特权”,在全球范围内消费远超其生产能力,依赖外国投资者购买大量美国国债以维系其庞大财政开支。然而,这种模式带来了沉重代价。首先,美国承担了过度的国际安全负担,多国安全依赖美国军费支撑,但维护这一体系的成本持续攀升,给美国内部资源分配和财政稳定造成巨大压力。

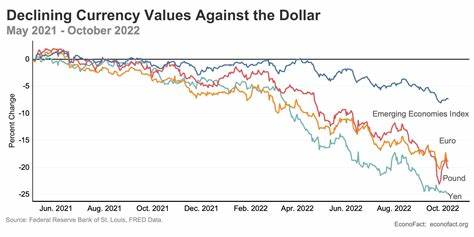

其次,美国与世界贸易组织的关系表现出不对等的贸易政策,其他国家在推动自由贸易时往往缺乏足够的互惠,使美国制造业和劳动力市场受到冲击,导致收入差距扩大和社会问题加剧。美国国内,中西部和制造业基地受到外部竞争压力影响,工作岗位流失,导致低收入群体生活艰难,药物滥用及“绝望死亡”等问题频发,生育率下降,甚至整体生命期望也出现倒退。同时,美国的高新技术优势出现衰退迹象,未来科技创新的领先地位面临挑战。面对这些矛盾和压力,美国政府展开了一系列调整尝试。其中特别引起关注的是对美元汇率的干预,希望通过有计划的贬值,使本土制造业重新具备竞争力。但这种措施可能会带来剧烈的资本市场反弹,导致国际投资者对美国国债失去信心,进而引发全球金融体系甚至国际支付系统的震荡。

更为根本的解决方案在于建立一种新的全球储备货币体系。这种货币将不再依赖单一国家,而是由多个主要经济体的货币组成一个权重基础。这样能够更公平地反映现实经济力量的分布,降低任何单一货币对全球市场的冲击风险。新货币体系的建立需要国际协调与协作,尤其是美国、欧盟、亚洲国家等经济体的共同参与。在此框架下,各国应同意使用新的货币体系发行主权债务,建立专门的金融机构以支持该货币及相关债券的交易市场,这不仅有助于缓解美元升值压力,也为全球经济注入新的活力。与此同时,要实现制造业回归美国并非易事。

美国劳动力市场结构需做出根本性调整,提升技术人才培养,改善产业链布局。苹果等科技巨头即便愿意将生产线迁回国内,也面临工程师短缺和成本高昂等诸多挑战,印度等新兴市场的优势短期内难以被取代。贸易关系方面,美国应推动真正意义上的互惠自由贸易,优先加强与加拿大、欧元区、日本、东盟国家及印度等关键经济体的合作,促进经济一体化,为新货币体系奠定坚实贸易基础。对中国而言,由于经济及政治体制差异过大,中美之间难以实现全面的贸易协议。维持高关税及经济部分“脱钩”成为美国政策重点,以保障其国家安全和经济利益。未来全球货币体系的变迁,不仅是国际金融结构的调整,更是全球权力格局再分配的体现。

美国及其盟友需要共同面对财政压力、军事责任和社会福利改革的艰巨任务,同时推动多边合作,构建更加稳定公正的国际经济秩序。人民币等新兴货币也将逐渐在全球金融体系中扮演更重要角色,推动多极化趋势明确。美元霸权走向终结,意味着全球经济体系进入一个更加复杂多元的新时代。新全球储备货币的诞生,有望带来更平衡的国际贸易、更健康的经济发展模式和更具包容性的社会结构。尽管挑战重重,但这也是全球经济实现长远稳定与持续繁荣的必由之路。