在过去的八十年里,美元一直是国际贸易和金融体系的核心,凭借二战后布雷顿森林体系的设计,美元成为全球主要的储备货币和交易计价单位。然而,近年来全球经济多极化和地缘政治格局调整带来了深刻影响,美元的霸权正面临前所未有的挑战,多个国家正积极推动以本国货币及其他货币取代美元的国际交易主导地位,全球货币体系正经历一场历史性的演变。 首先,推动美元地位动摇的一个重要因素是越来越多国家开始使用自身或第三方货币进行贸易结算。以中国、俄罗斯、印度为代表的新兴市场国通过加强双边贸易中的本币结算,削弱对美元的依赖。例如,中俄贸易额预计在今年将突破两千亿美元,两国之间的交易大幅使用人民币和俄罗斯卢布,数据显示2022年人民币在俄罗斯对外贸易支付中的份额已经从4%激增至23%,此外人民币也首次超过美元成为俄罗斯境内最活跃的交易货币。 印度尽管在政治和经济上与美国保持一定的接近,却坚持利用印度卢比与多国展开本币贸易协议。

印度与19个国家达成了本币结算协议,面对西方制裁,尤其是在俄乌冲突背景下,印度通过卢比支付俄罗斯的石油进口,彰显出通过本币交易规避美元制裁的战略意图。此外,印度力图推动卢比国际化,以降低全球贸易对美元的依赖,这体现了其作为世界第五大经济体谋求金融自主权的努力。 此外,印尼与伊朗近期宣布将实现本币贸易,显示出中东和东南亚国家也在践行去美元化战略。土耳其和俄罗斯协议以卢布结算天然气贸易,土耳其还在与伊朗磋商以本币结算贸易,这些举措不仅反映出全球地缘经济合作结构的调整,也表明越来越多国家关注本币在国际贸易中的地位提升。 拉丁美洲国家同样在试图摆脱美元的束缚。巴西与中国达成协议,推动使用人民币进行双边贸易,双边贸易总额达到1500亿美元。

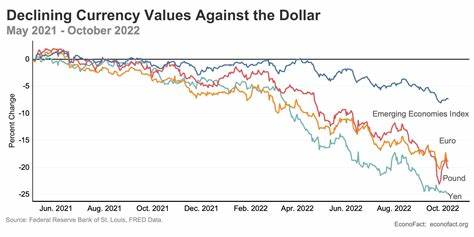

阿根廷决定从2023年起以人民币支付自中国进口的商品,玻利维亚亦在考虑采用人民币作为对外贸易的替代货币。此外,巴西和阿根廷提出建立“南方共同货币”(sur),旨在促进区域内贸易,减少美元在双边贸易中的依赖。 在全球外汇储备构成上,美元份额正稳步下降。彭博社数据显示,自2001年以来,美元在全球外汇储备中的占比已经从73%降至2023年的58%。美元占比的首次显著下滑始于2008年全球金融危机,2016年及俄乌冲突爆发后,这一趋势明显加速。2022年,仅一年间,美元储备占比下降了8%,显示全球对美元信任的减少和多元化储备需求的提升。

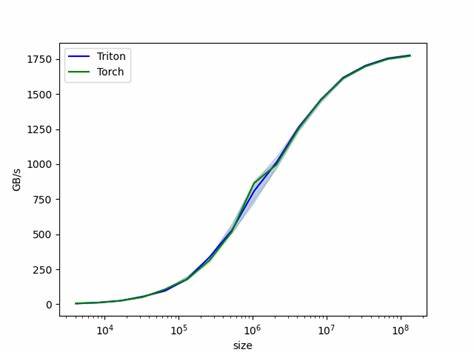

伴随国际货币体系的转变,数字货币的发展成为另一个关键推动力。中国在数字人民币的研发和推广方面走在世界前列,数字货币基于区块链技术,具有去中心化和高效结算的优势,未来可能大幅降低对传统美元体系的依赖。数字货币的普及,使得跨境支付更加便捷和低成本,为多币种共存奠定了技术基础。 美元霸权地位的削弱也与美国产生的“金融武器化”密切相关。美国利用美元全球主导地位实施经济制裁,冻结他国美元资产,尝试通过金融手段压制俄罗斯和中国等国的发展。此种做法虽短期内达成一定战略目标,但长期看却削弱了美元作为“国际通用货币”的信誉,促使更多国家寻求替代方案,从而加速美元的“去美元化”进程。

此外,美国持续加息亦对美元地位产生消极影响。高利率导致全球汇率波动性加大,举债成本上升,给新兴市场带来压力,也使很多国家将目光转向其他货币以规避风险。知名政治分析人士费里德·扎卡里亚曾指出,美国自身的财政政策正是美元在国际贸易中份额下降的根本原因。 在多边国际合作框架下,金砖国家(BRICS)等新兴经济体也在谋求共同货币的建设。金砖五国占全球人口和全球产出的显著份额,未来其成员扩大趋势明显,统一货币或多币种交易平台的构想正在提出。此举有望缓解对美元及传统西方货币体系的依赖,促进发展中国家的金融自主权和经济稳定。

从宏观视角看,全球经济进入多极化时代,单一货币霸权难以持久。国际贸易和金融体系的多元化不仅反映了经济体实力的转移,也体现了全球治理模式向更公平、多边的方向演进。美元作为国际储备货币的地位虽然短期内不会彻底消失,但全面的改革趋势已不可逆转。 不可忽视的是,美元霸权的衰退对全球金融市场的波动性提出了新的挑战。多币种并存的时期,可能带来汇率风险增加及政策协调的复杂性。各国央行须加强合作,创新货币政策和国际结算机制,确保金融稳定和国际贸易的顺畅。

总的来说,美元霸权的挑战更多地表现为货币体系的多极化和去中心化。未来的国际金融架构将更注重平衡与包容,允许多种货币共同发挥作用,形成稳定且多元的全球经济秩序。中国、印度、俄罗斯及其他新兴市场经济体的崛起,以及数字货币技术的进步,为这一转型提供了技术和制度保障。随着贸易领域多币种结算的普及,美元的份额必将持续下降,而新型国际货币排序和全球经济治理模式的变革,正悄然塑造着未来国际金融的新格局。