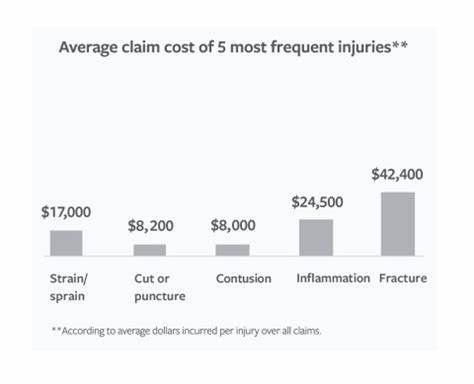

近年来,职场安全形势呈现出较为复杂的变化趋势。根据著名保险公司旅行者(Travelers)于2025年发布的一份详细报告显示,尽管工作场所的伤害事件数量在逐步减少,但与之相关的成本却在持续攀升。这种现象不仅反映了劳动市场和人口结构的深刻变化,也揭示了企业在人员管理、安全培训和风险控制方面不得不面对的新挑战。 报告对比了2015年至2019年这五年与2020年至2024年同期的工伤赔偿数据,发现工伤发生率虽有所下降,但由于受伤员工的平均缺勤时间增长,员工年龄结构的变化,以及频繁的人才流动,综合工伤成本呈现出不断上升的态势。这一趋势说明,简单地从伤害事件数量上判断安全形势,已经不能全面反映企业面临的真实困境。 一个关键因素是劳动力人口年龄结构的变化。

近年来,越来越多的劳动者选择推迟退休年龄,促使职场中50岁及以上的员工比例逐渐增加。虽然这些年长员工的受伤频率低于年轻员工,但他们在受伤后所需的康复时间更长,所涉赔偿和治疗费用也相对更高。老龄化劳动力带来的影响使企业在安全管理上必须考虑不同年龄层的健康需求和预防措施,避免因忽视年龄差异而导致更严重的伤害和成本激增。 另一个不容忽视的现象是员工流动率居高不下。频繁的岗位变动和新员工的持续进入,意味着企业持续在培养具备安全意识和技能的队伍。研究表明,职场伤害事件中约36%发生在员工入职第一年,远高于以往数据中的34%。

新员工因缺乏充分的安全培训和实际操作经验,容易发生意外事故。多年的员工更换也导致安全文化难以形成牢固的基础,增加了工作环境的不确定因素。 工伤康复时间的延长,同样加剧了成本压力。根据报告分析,2020年至2024年期间,员工因工伤平均缺勤时间为80天,较2015年至2019年增加了7天以上。长时间的康复不仅意味着企业需要为员工支付更长时间的薪资和福利,同时也影响团队的生产效率和整体运营成本。 在面对上述挑战的同时,旅行者报告强调,企业应积极采取多维度的安全管理策略,以有效降低职场伤害风险和相关开支。

首先,完善的入职培训制度至关重要。通过技能导向的培训,新员工能够系统学习岗位操作规范,了解关键安全设施位置,例如紧急出口和洗眼站,从而大幅降低初期工作时的风险。同时安全意识培训也需涵盖风险识别、事故报告以及应急处置流程,全面提升员工自我保护能力。 其次,营造良好的安全文化是保障职场安全的长效机制。企业应积极倾听员工的反馈,支持其在安全合规方面的积极参与,建立奖励和激励制度鼓励安全行为。通过领导层的身先士卒和持续沟通,公司可以建设一个注重安全、互相关怀的团队氛围,从根本上减少因疏忽和误操作引发的伤害事件。

此外,对于已有伤害的员工,合理管理康复过程同样关键。提供及时的医疗支持和渐进式复工方案能够缩短恢复周期,降低复发和二次伤害的风险。同时,细致分析每起工伤事件背后的原因,针对性调整工作流程和安全管理措施,有助于避免类似事件再度发生。 技术的应用也是未来安全管理的一个重要方向。智能监控系统、可穿戴设备以及数据分析工具能够实时监控员工的工作状态和危险情况,提前预警可能的风险,辅助管理层做出及时响应。随着数字化转型的推进,这类工具将在改善职场安全、提升管理效率方面发挥愈加突出作用。

总结来看,职场伤害数量的减少是令人欣慰的发展,但成本攀升的事实提醒企业不能掉以轻心。人口老龄化、员工流动性加大以及康复时间延长共同推动了工伤相关费用的上涨。唯有通过科学完善的培训体系、积极主动的安全文化建设及先进技术支持,企业才能有效遏制工伤风险的同时控制成本,保障员工身心健康,实现可持续发展。 未来,随着工作环境和劳动力市场的不断变化,企业需要持续关注最新职业健康安全趋势,灵活调整安全管理战略。提升员工的安全意识和技能、打造全员参与的安全文化、优化受伤员工的康复流程,并结合现代化技术手段,将是企业应对职场伤害成本上升的关键举措。唯有如此,才能在保障员工安全的同时,提升整体经营效益,迎接更加复杂多变的市场环境挑战。

。