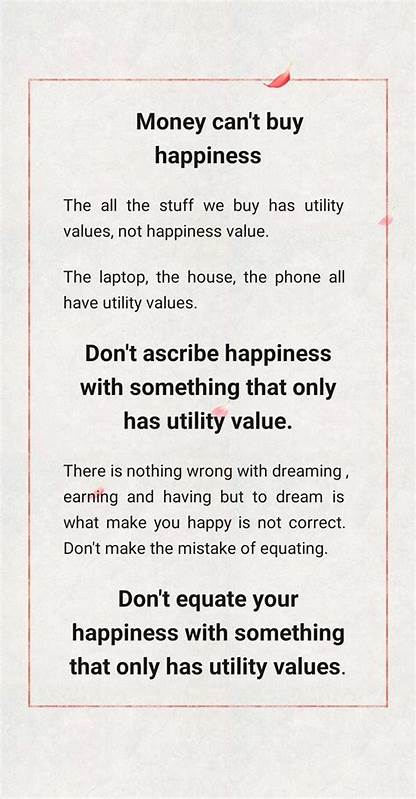

在日常生活中,我们常听到一句老生常谈的话语——金钱买不到幸福。许多人将这句话视为真理,认为物质财富无法带来内心的满足感和快乐。然而,这种观点是否站得住脚?金钱真的与幸福无关吗?或者说,金钱对幸福的影响被某些人所低估了?本文将深入探讨金钱与幸福之间的微妙关系,剖析金钱如何在现代生活中支持和促进幸福的实现。 首先,必须承认真正的幸福远非简单的金钱所能买来。幸福更多是对生活的满足感、内心的平静与充实感,是人与人之间情感联结、意义感的体现。古希腊哲学家亚里士多德提出了“幸福论”,强调幸福源于实现积极的人生态度和道德美德,而非纯粹的物质满足。

然而,忽视金钱在现代社会中的作用,也是对现实的片面理解。 金钱无法直接等同为“幸福”,但它为幸福打下了坚实的基础。首先,基本生活需求的满足是幸福的前提。没有稳定的收入,人们难以保障衣食住行,更别提获得高质量的医疗服务。根据相关数据,2022年美国普通家庭在医疗保健上的支出平均达到一万三千多美元。健康是幸福的重要组成部分,而医疗服务的费用让许多无钱者望而却步。

经济充裕能够确保人们获得必要的健康保险,支付药物开销和预防性检查,从而有效降低疾病风险,提升生活质量。 此外,心理健康同样与金钱密切相关。经济压力是许多现代人患上焦虑症和抑郁症的根源之一。财务上的安全感为精神上的安稳提供保障。能够承担心理咨询、治疗费用的人,通常比经济拮据者拥有更好的情绪管理能力和抗压能力。金钱虽然买不到爱与友情,但它能够为社交活动和兴趣爱好的开展提供条件,从而促成社会归属感和认同感,进一步促进心理幸福。

在现代社会,金钱还代表了选择的自由。自由选择居住环境、教育资源、休闲方式甚至职业路径,都极大地依赖于经济实力。富足让人摆脱单纯为了糊口的困境,有更多的时间和精力去追求梦想、培养兴趣和发展自我。这种自主权与掌控感,恰恰是心理满足和幸福的重要因素。没有一定的经济基础,个人受限于生存压力,很难投入到生活的深层价值中去。 当然,金钱与幸福的关系并非线性递增。

过度追求财富可能导致生活失衡,忽略家人和朋友的陪伴、忽略身体健康,反而沦为幸福的阻碍。社会学和心理学研究显示,收入提升到一定阈值后,幸福感的增长趋缓,并且极端的财富积累有时会带来孤独感和不信任感。因此,金钱只是一种工具,最终的幸福还需依靠个人的生活态度、价值观和人际关系的质量。 社会不平等也是影响幸福的重要因素。当财富高度集中,而大多数人生活贫困时,社会整体的幸福指数难以提升。贫困不仅限制个体的生活质量,也侵蚀群体的社会凝聚力和公平感。

经济资源的合理分配,保障所有人基本生活权益,是实现社会幸福的重要保障。金钱和幸福的辩证关系,也折射出现代社会的结构性矛盾和正义问题。 值得一提的是,文化差异对金钱与幸福的认知也产生显著影响。在一些注重集体价值和精神追求的文化中,金钱的作用相对弱化;而在消费主义盛行的社会,财富往往被视为成功和幸福的象征。正因如此,个人需要根据自身背景和价值体系,理性地看待金钱与幸福的关系,避免被片面的消费观念所左右。 归根结底,金钱与幸福不仅仅是一种简单的因果关系,而是一种复杂且动态的互动过程。

充足的经济资源能大幅度提高生活的稳定性、健康保障和选择自由,创造幸福的物质基础。同时,为了实现真正的内心满足,还需要关注精神层面的成长、人际关系的维护以及意义感的建立。 正如心理学家所言,幸福是多维度的,金钱在其中扮演着不可或缺但又有限的角色。完全否认金钱对幸福的贡献,是对现代社会现实的疏忽。相反,合理利用财富,注重财富背后代表的保障和自由,才是促进幸福的关键。拥抱金钱的同时不迷失自我,才是我们追求美好生活应有的智慧。

。